|

|

|

|

|

|

|

|

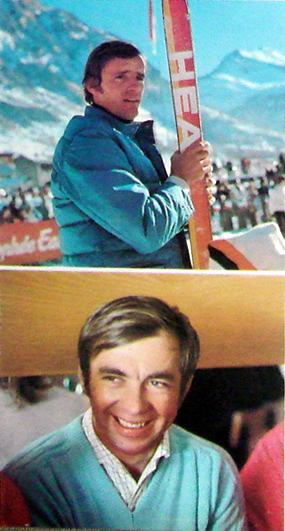

◆ ジャン・クロード・キリーは実に爽やかな青年であった 私が初めてジャン・クロード・キリー、カール・シュランツの2人のスーパースターに会ったのは1968年12月初め、そのシーズンの開幕を告げるワールドカップ1969年の第一戦の会場フランスのヴァルディゼールであった。

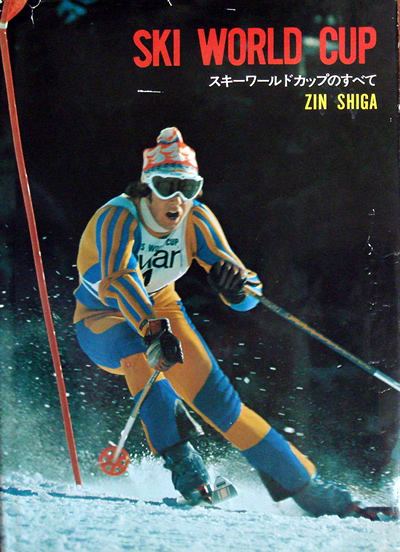

◆「世界でいちばん速いのは俺だ」カールは叫んでいた

カールは好調であった。トレーニングの度ごとにベストタイムを出していた。ジャーナリスト達は誰もが「このレースはカールのものだ」と考える様になった。オーストリアの新聞は「カールの復活」とうたっていた。

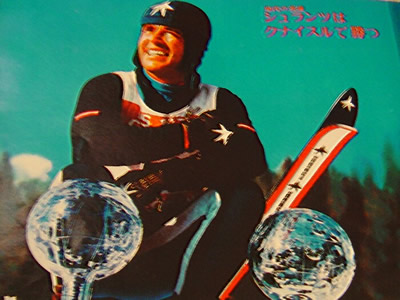

◆シュランツはクナイスルで勝つ

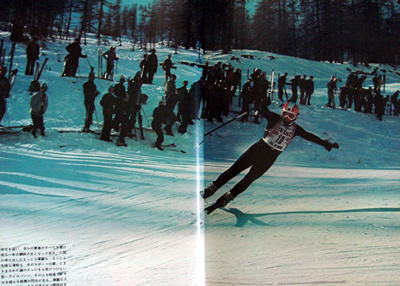

それから2年、サッポロオリンピックの年1972年シーズン、カールは好調に走り始めた。第1戦ヴァルディゼール、第2戦グローデン、年が明けて第3戦キッツビューエル(ハーネンカムレース)第4戦ウェンゲン(ラバーホルンレース)と勝ち続け、サッポロはカールのものとなるとの推測が流れていた。

◆カールはオリンピックの金メダルを持っていなかった

カールにとってサッポロは特別な意味を持っていた。それは、それまでにカールは世界の全てのレースに勝ち、たったひとつだけオリンピックの金メダルを持っていなかったのである。ワールドカップの滑降に4連勝を飾ってサッポロに来たカールにとって、サッポロは唯一しかも最後のチャンスだったのである。

[08.07.25付 上田英之] |