【連載01】

第7回インタースキー初参加と第1回デモンストレータ選考会 Shiga Zin

横浜みなと未来「日本丸」をバックに山田さん(左)と志賀さん(右) |

第41回を数える、「全日本スキー技術選手権大会。」私は、その年数に改めて 深い感銘を受けた。「そんなに長く続けられて来たのか」唯々驚き そして、その41回のすべてを見てきた自分にもあきれている。

◆日本にだけある奇妙なスキー大会

どこのスキー国にもない、日本独自の競争、外国のスキー教師たち、スキー関係者たちから「ギジュツセン」について聞かれたのは30年いや35年程 前のことだったと思う。 1972年サッポロ オリンピックを取材するために日本に来た、ヨーロッパのスキー国のジャーナリスト達の何人かに「何故日本人は、スキーのうまい下手をタイムではない尺度で計るのか」と問いつめられた。

苦しまぎれに、「スキーのうまさを正確なスキー操作、美しいフォームで審査して、審判員が採点して順位をつける。いってみればスキーにもスケートにおけるフィギャーの様な競技があるんだ」と答えても、彼らを納得させることはできなかった。

日本のスキーに深い関心を寄せ、日本のスキーを先導してくれた、オーストリアのシュティファン・クルッケンハウザー教授、フランツ・ポッピヒラー教授も、ギジュツセンに深い関心を持ち、インタースキーの代表デモンストレーターが、その行事の中から選択されることを知っていたが、「いいスキー教師、人気のあるスキー教師は、そんな大会で選び出されるものではない。お客さんに嬉ばれ、信頼されることが優れたスキー教師の条件なのだ。それは、サン・クリストフのエディや、ローベルトを見れば判るだろう。と語ってくれた。

フランスのアルペンチームの女子のヘッドコーチとなった、ジルベール・モラーは私に「そのギジュツセンと言うのは、フランスのシャンピオンデェモニターの様なものだろ、それに勝った奴が優れたスキー教師と評価されることはないよ」と語った。ジルベールは、ブリット・ラフォルギー、ファビエンヌ・セラ、パトリシア・エモネらを世界一に押し上げた名コーチなのである。

日本にだけある奇妙なスキー大会 ギジュツセンは、ヨーロッパの人達には理解されることのない行事であった。

◆42年前を振り返ると

42年前、日本はどんな国だったのかそして日本のスキーはどうゆう状況にあったのだろうか。それを最初に報告しておかなくてはなるまい。

42年前、1964年、30万人の市民が、国会議事堂をとりまいて、アンポハンタイ、アンポハンタイ、岸をたおせ、岸を殺せと叫んだ。その流れが一気に消えた1960年6月以降、日本は全く新しい潮流の中にあった。その流れは、経済優先、金をつかんだヤツが成功者と呼ばれる時代であった。

◆1952年オスロオリンピック 猪谷千春SL8位に

その時代、スキーは、どんな状況にあったのだろうか。

日本のスキーが、世界に目を向けるキッカケとなったのは、1952年の、オスロ オリンピックであった。日本から8名の選手が送られ、アルペン競技には、その当時天才少年とうたわれていた猪谷千春少年が送られ、その少年は初出場でSLで11位となった。

日本のスキーも世界に通用する。そうした自信の様な意識が、日本のスキー界に生まれていた。

東洋の小さなスキー国日本が世界の注視を浴びるキッカケとなった事件であった。

◆フランス語が日本のスキー界をおおいつくした

1954年 フランスが、シャモニーのスキー教師養成の責任者ピエール・ギョー教授と1948年の世界チャンピオン、アンリ・オレィエを送り込んで、全国各地で、フランス流のスキーを披露した。「アッペル、ロタシオン、ビラージュ」といったフランス語が日本のスキー界をおおいつくした。

◆コルチナ・ダンペッツオで猪谷千春が銀メダル

1954年、オーレ世界選手権大会に2人のインカレ優勝者(斉藤貢、茂原博太郎)が参加、1955年、オーストリアが「オーストリアスキー教程」を発刊。世界の注目を集めた。

1956年、イタリアのコルチナ・ダンペッツォでオリンピックが開催され、オーストリアのトニー・ザイラーが、アルペン三冠王となった。日本から出場した猪谷千春は、SLでトニーにつぐ2位となった。

スラロームの名手、猪谷千春の名は 世界中の人々に知られることになり、遠い東洋の国 日本はスキーのできる国に違いないと認識させることになった。

◆三冠王 トニー・ザラーが日本に立ち寄る

コルチナ三冠王、トニー・ザイラーの人気は沸騰した。ハリウッドは、その人気に注目トニー・ザイラー主演のスキー映画を2本製作することになった。

そのスーパースター、トニー・ザイラーがアメリカの滞在を終えた帰り道、桜を見て帰ろうと日本に立ち寄った。

あのトニー・ザイラーが日本に来る、その情報に日本中のスキーヤー、スキーファンが舞い上がった。「是非日本の雪の上でザイラーを見たい」その思いがザイラーに伝わってザイラーは、一晩で作り上げられた、スキー靴、スキーウエア、私の持っていた、スタインエリクセンの2m10のスキーをはいて、石打の春の残雪を滑った。ただ、ただ、驚異のスキー技術であった。

◆トニーが蔵王で映画「白銀の王者」を完成

トニー・ザイラーは、その時の日本の印象がよほど気に入ったのか、1958年、バドガスタイン世界選手権大会で、滑降、大回転の2種目に金メダル、SLに銀メダルを獲得した年にも日本を訪れ、それから、5年間、日本の冬に姿を見せている。そして、1960年には、蔵王でスキー映画、「白銀の王者」を完成させ、世界に配給された。ヨーロッパの人々は、トニー・ザイラーの滑る背景の樹氷の美しさに驚嘆した。

東洋の神秘なスキー大国、日本はこうして認知されたのである。

◆オーストリアスキーブームと呼ばれる流れの誕生

トニーが蔵王で映画の撮影に入っていた前後、1958年万座草津に、オーストリアの職業スキー教師連盟会長の名教師 ルディ・マットが、サンケイ新聞社の招きで訪れ、スキー講習会を開いた。マットは続いて、1960年には、SAJに招かれて、技術員研修会を指導している。

日本にオーストリアスキーブームと呼ばれる流れが生まれていた。それまで信奉されていたフランススキー技法は、消し飛んだ。

そのオーストリアスキーブームの流れを読んで、朝日新聞、NHKが手を組んで、フランツ・デリブルと助教師2人を招いて、一般のスキーファンを対象にスキー講習会を1960年から始めている。毎週 NHKで放送される講習会は、すさまじい人気を獲得していた。

◆インタースキーは一般スキーヤーにとってのオリンピック

1962年、SAJは、競技に出場する選手達とは全く関係のない、社会人のスキー研究者4人をヨーロッパのスキー事情を調査するという目的を課して派遣した。柴田信一、中沢清、西山実幾、大熊勝朗の4名であった。

4人の報告は、「オーストリアスキー以外に学ぶべきものは何もない」とするものであった。

4人は、そのヨーロッパ滞在のほとんどをサン・クリストフで過ごしている。

その1962年 第6回インタースキーがイタリア北部のモンテボンドーネで開催された。1951年オーストリアのツールスで9カ国のスキー指導者が集まって第一回が開かれて以来 3年オキに開催されてきた。インタースキーは、参加国19カ国となっていた。

帰国した4人は、インタースキーについて熱心に語った。次の1965年、オーストリアのバドガスタインで開催されるインタースキーに日本も参加しよう。

その夢は、日本のスキー界全体の夢となっていった。「競技のスキーには、オリンピック世界選手権大会がある。インタースキーは一般スキーヤーにとって オリンピックなのだ」という意識が、スキーのうまいスキー教師達の間に生まれていた。

SAJの指導員研修会は、大熊勝朗郎さんらが語る、インタースキーの話に皆、目を輝かせていた。

SAJの理事会は、次のインタースキー参加を決定していた。「誰を、日本のスキー教師の代表として送るのか、その選考会をどうゆう形で行ったらいいのか」が話し合われていた。その年、ヨーロッパに渡った4人を中心にSAJはスキー教程を改訂した。それは、1955年に日本でも発売されたオーストリアスキー教程をそのままトレースしたものとなった。

◆クルッケンハウザー教授の来日と第7回インタースキーへの参加

1963年、日本のスキー界にとって1930年のハンネス・シュナイダ

クルッケンハウザー教授 |

フランツ・デリブル へそ天スタイル |

平川啓紀 |

浦佐の軍団 |

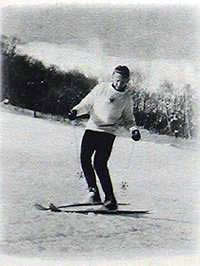

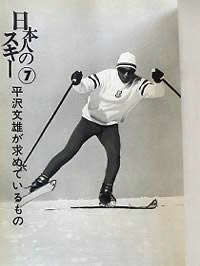

平沢文雄

志賀さんスキージャーナル誌 連載 |

ー来日以来の大事件が起きた。インタースキーの会長であり 世界中のスキー指導者のバイブルと呼ばれていたオーストリアスキー教程の著者、シュテファン・クルッケンハウザー教授が、教程のモデルとなった名手、フランツ・フルトナーらを連れて来日したのである。

日本中が、オーストリアスキーに熱狂した。膝の深い前傾、強い外向傾のフォームは、一般のスキーファンの中にも浸透して、お風呂場の中でも「へそ天スタイル」と呼ばれる、オーストリアのフォームを真似し習得しようという風景が出現した。それは正にオーストリアスキーフィーバー(熱病)であった。

教授の熱心な誘いに応じる形で、日本の第7回インタースキー参加が確定した。

◆競技が駄目でもインタースキーがある…

「誰をインタースキーに派遣するのか」が次の日本のスキー界の最大のテーマとなった。

その年のシーズン終わりに近い春の一日蔵王で合宿していた指導員研修会のメンバーを対象に、デモンストレーター選考会が行われ、岸英三、平沢文雄らが上位を占めた。

SAJは「全日本デモンストレーター選考会」を次の年、春の八方尾根での「指導員研修会の最終日に行うことを決定していた。

1964年、インスブルックオリンピックが開催され日本から20名の選手が送られた。参加国は36カ国を数え、参加人数は、1400人を超え、第2次世界大戦後、初めての大規模なオリンピックとなった。そのオリンピックに参加した日本チームは、雪のスポーツ大国オーストリア、フランスに全く歯が立たず、惨敗した。

その結果に対して、奇妙な、気分が生まれていた。「競技は駄目でもインタースキーがあるさ」それは、日本のスキー界を2分する動きとなっていた。競技スキーと一般スキー、その流れは今に至って変わっていない。

その年の1964年、八方尾根で「第1回全日本デモンストレーター選考会」が開かれた。参加する若いスキー技術に卓越した、若者達にとって、世界に向けての大きな夢となった。細野の八平荘に合宿した若者達は、世界への夢、自分のスキー技術への誇りを語り合った。

◆選考会が開催される 〜 デモの浦佐 〜

八方尾根で開催された、「第1回全日本デモンストレーター選考会」は、第1位に平川啓紀、2位平沢文雄と、上越の小さなスキー場浦佐の教師を選び出した。浦佐はこの日から「デモの浦佐」の称号を得ることになった。

その年の夏、平川啓紀が病気のため代表を辞退、バドガスタイン行きの日本のデモンストレーターは 平沢文雄、北沢宏明、丸山庄司、宮沢英雄、斉藤城樹となった。

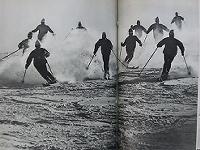

◆インタースキーでの日本チームの評判はきわめて高かった

バドガスタインは、1958年、アルペン競技の世界選手権大会が開催された有名なスキー場である。5人のデモンストレーターを含め10人がオーストリアに向かった。参加国は日本の参加により22カ国となり、この会議は世界のスキーをする国全てが参加するという、大きさに発展している。

バドガスタインでの日本チームの評判はきわめて高いものであった。地元の新聞の載った日本チームの評価を紹介したい。

「遠い東洋の国、日本から来たクルッケンハウザー教授の孫達は、オーストリアの古い教程をオーストリアのスキー教師たちよりも更に正確に、さらに美しく、演じて見せて、観衆の喝采を浴びた。」世界中のスキー関係者が、日本の技術レベルの高さを認識していた。

SAJは、このバドガスタインで、インタースキーに正式加盟が認められた。

(連載2へつづく)

1964年

昭和39年

第1回 |

1位 |

平川啓紀 |

2位 |

平沢文雄 |

3位 |

宮沢英雄 |

4位 |

北沢宏明 |

5位 |

丸山庄司 |

6位 |

斉藤城樹 |

7位 |

早津俊一 |

8位 |

高村雄治 |

9位 |

加藤 純 |

10位 |

黒岩達介 |

※第7回インタースキー参加

1965年 |

※使用した写真の多くは、志賀さんが撮影されたものです。それらの写真が掲載された、株式会社冬樹社(現スキージャーナル株式会社)、スキージャーナル株式会社、毎日グラフ・毎日新聞社、実業之日本社の出版物を撮影させていただきました。

[2004年9月7日付 上田英之] |