【連載06】

SAJ SKI教程を見る(その1) Shiga Zin

※連載06は、連載05からの続きではなく、別の視点から執筆されております。

横浜のランドマークタワー内のフードコートにて |

◆そもそもインタースキーはいつから始まったのか

最新オフィシャルブックを見ていただきました |

山田広報委員会委員長 |

山田委員長と志賀JINさん |

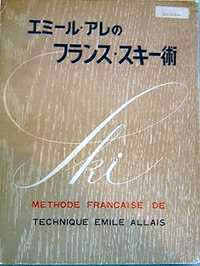

エミールアレーの本 |

トニーザイラーの三冠王 |

インタースキー参加と、デモンストレーター選考会は切っても切れない関係にあるわけだが、そもそもインタースキーと言う行事は、いつから始まった行事なのだろうか、そして日本のスキーとどうかかわって来たのだろうか。1951年春、オーストリアアールベルグの小さなスキー場ツールスで、その第1回は開催されている。オスロオリンピックの前の年である。そして、それから、3年目毎に開催され、1955年の第3回ヴァルディゼール大会には日本のスキー先駆者といえる、片桐 匡、橋本茂生さんが、フランススキー連盟の客員としてその大会を見学しているのである。片桐さんは、そのときの印象を克明に日本に伝えている。

そして、続いて、1956年、イタリアのモンテボンドーネ第4回インタースキーには、今度は、オ-ストリアの客人として日本からヨーロッパのスキー事情を探るとして派遣されていた、SAJの幹部、柴田信一、大熊勝郎、西山実幾、中沢 清が参加して、4人の報告は、「オーストリア以外、学ぶべき国はない」と言うものであった。

飛んで1965年第7回インタースキーに日本は公式に参加し、その後1968年第8回、1971年第9回、さらに1975年第10回と参加、日本のスキー評価を高め、ついに、1979年第11回を蔵王で開催するまでになった。

世界のスキーが大きく変動する時期全てに日本のスキーはつながりを持ってきたはずである。そして、その約50年間に日本のスキーはどう変わったのだろうか。それを、私は日本のスキー教程の変遷から見ようと思う。

◆お手本は、アールベルグバイブルと呼ばれた「スキーの驚異」

スキー教程と呼ばれる著書がある。そう呼ばれる著書は、世界中のスキー国には必ずあった。今は、それを持っている、スキー教師は、日本人以外にはほとんど居ない。各国のスキー教本のお手本になったのは、1920年に、サン・アントンの名スキーヤー、ハンネス・シュナイダー主演の映画「スキーの驚異」そして、23年に発刊された、アールベルグバイブルと呼ばれた「スキーの驚異」であろう。

シュテムシュブングを基本とするその教本は、世界中のスキーファンを魅了した。アールベルグスキー技法は、世界中のスキーヤーの目標となった。そのアールベルグスキー技法に、対抗するようにオーストリアのインスブルックの近郊、ゼーフェルドに生まれたアルペン競技の勇者が出現した。アントンゼーロスである。アントンの滑りは世界を圧倒した。それはハンネス・シュナイダーの教えを越えて、その優位を競技会で証明していた。テンポシュブングと呼ばれた技法であった。

◆エミール・アレーが、1938年「フレンチスキーメソード」を発表

そのアントンの元に多くのスキーヤーが集まった。その中にフランス人のスキーヤーが居た。エミール・アレーである。彼は、アントンの教えた技法を駆使して、アルペン競技に勝ち続けた。そのエミール・アレーが、1938年「フレンチスキーメソード」を発表した。

美しい写真、斬新なレイアウト、見事なできばえの美しい本であった。その本を手にして、アントン・ゼーロスは激怒した。「俺の技法をあのフランス野郎は盗みやがった」

そして、オーストリアの人々もまたフランスを憎んだ。1938年の秋であった。オーストリアと、フランスのスキーの理論対立は、このときから始まっている。

◆来日した、アンリ・オレイエは、華麗な技術を披露

オーストリアか、フランスかの論争は、第2次世界大戦をはさんで続いていた。世界大戦が、アメリカ、イギリス、フランス側の勝利として終った。戦勝国フランスは、スキーの世界制覇を目論んで、世界各国にスキー使節団を送り込んでいた。その目玉は、戦後、最初の1948年サンモリッツオリンピックの2種目に勝ったフランススキーの英雄、アンリ・オレイエであった。1954年フランススキー連盟のスキー教師養成の責任者ピエール・ギョー氏と来日した、アンリ・オレイエは、華麗な技術を披露した。「アッペル」「ロタシオン」「ブロッカージュ」といった言葉が日本中を包み込んだ。私は、アンリの技術を赤倉の急斜面で見た。ただただ、美しい、スムーズだと驚嘆するばかりであった。全制動回転、半制動回転といった、やり方で滑っていた日本人にとって、あまりにも、それは刺激的であった。

◆トニー・ザイラーがアルペンの3種目に全て圧勝

このフランススキー使節団の来日を機に、ヨーロッパのスキー事情を視察するためSAJは、戦後のアルペン競技のエースであった、2人のスキーヤーを、フランス政府からの招待を受けて、ヨーロッパに送った。野沢の片桐さん、北海道の橋本さんであった。2人は、シャモニーのENSAでフランススキーを学び、その年のフランスのヴァルディゼールで開かれた第3回インタースキーを見学している。

1956年冬季オリンピックがイタリアの景勝地コルチナ・ダンペッツオで開かれた。オーストリアは、先大会、敗戦国として参加を拒否されていたが、この大会に、日本と一緒に招待されていた。

キッツビューエルの若者、トニー・ザイラーがアルペンの3種目に全て圧勝、スキーの歴史上、初めてのアルペン三冠王となった。世界中が、トニートニーと沸いていた。

◆羽田に行ってトニーをつかまえよう

そのトニー・ザイラーは、次の年1957年、アメリカの大富豪スターさんの招待を受けてアメリカの3つのレースに出場、春、桜が美しい日本をまわって帰るよう、フライトチケットを用意してくれた。パンナム世界一周便であった。

その当時、日本の旅行業各社は、羽田に到着する便の乗客名簿をチェックするのが仕事となっていた。西鉄航空という、エージェントに賀田四郎という若い社員がいた。その日、賀田は、パンナムの搭乗者名簿に、気になる名前を発見した。トニー・ザイラー、ヨセフ・リーダーであった。スキーファンだった賀田は、その情報を朝日新聞運動部の野崎彊(つとむ)さんに伝えた。「あのトニー・ザイラーが日本に来る」それは瞬時に日本のスキー関係者に伝えられた。

野崎さんは当時のSAJの理事であり、アルペン部長であった。「羽田でトニーをつかまえる、そして、日本の雪の上でトニーの技法を見る」それが、野崎さんの夢であった。「羽田に行ってトニーをつかまえよう」野崎さんはスキー界の重鎮でありドイツ語の先覚者であった麻生武治さんを誘い、賀田さんと私を伴って羽田に向かった。

◆日本でトニーザイラー主演のスキー映画「スキーの王者」が作られた

トニー達は、日本人の申し出に戸惑った。「スキーも靴も送り返してしまったよ、日本に雪があるなんて考えていなかったよ」その2人に、熱心な説得が続き、一晩で靴を作り、一晩ではくスキーを用意する。との申し出にトニー達は驚き、その申し入れを受諾した。

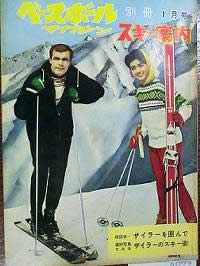

BBの表紙 トニーと鰐淵春子 |

ルデイ・マット |

3月中で、スキー場の営業を停めていた石打スキー場が、トニー達のために1日リフトの運転を延ばし、春のクサレ雪の中で、2人の世界のトップ選手と日本のオリンピック強化指定選手の合宿が行われた。ただただ驚異のスキーであった。

ザイラーと、リーダーは、その1日のスキーの後東京の桜を見て、オーストリアに帰っていった。そのわずか1日の日本のスキー界との接触にトニーは、かなり深い愛着を日本に感じているはずである。それから約5シーズン、トニーは日本の雪の上に居た。日本でトニーザイラー主演のスキー映画が作られた、「スキーの王者」がそれである。蔵王の樹氷をバックに滑るトニーの勇姿は、世界の人々に日本のスキー場の魅力を伝えていた。

そのトニーの日本滞在中、彼にスキーを習ったり、彼とスキー技法について話し合った日本人は極めて小数に限られていた。「ザイラーはプロだから、アマチュアの選手、スキーヤーは彼と接触してはならない」というおふれがSAJから出ていたためである。「アマチュア資格剥奪」それは、当時、どんなスポーツの選手、スポーツ関係者にとってももっとも重い刑罰であった。

1957年春、石打に集まり、トニーの技術をその眼で見ることの出来た、32名以外に、トニー・ザイラーのスキーをその目、その体で、受け止めたものはいない。

◆フランツ・デルブルの講習会は驚異の視聴率を獲得

オーストリアスキーブームは加熱していった。1958年、アールベルグスキー学校校長で、オーストリアスキー職業教師連盟会長のルディ・マットさんが産経新聞社の招きで来日した。オーストリアスキーを教わりたい、多くの人がその講習会に参加した。おかしな事と言えるだろう、トニーはプロだからと接触することを禁じたSAJが、プロ中のプロ、プロの親玉と言っていいルディ・マットさんを容認したのである。その上SAJは、1960年には、ルディ・マットさんをSAJの技術員研修会の講師として招いている。その1960年、日本のマスコミの頂点にあるNHKと朝日新聞が共催で、ハルシュタットの中学校教師、フランツ・デルブルさんを呼んで、講習会を開いた。毎週NHKのテレビで放映されるその講習会は、驚異の視聴率を獲得していた。司会の小島正男さん、アナウンスの野際陽子さん、そして、教わる生徒たちは、日本のスキー界のアイドルとなった。

そのデルブルの講習会は、今なお日墺スキー教室として続いているが、その初期にドイツ語の通訳として起用された東大生、福山和男は、その仕事を通じて、オーストリアスキー技法を学び、その理論を完璧に理解した。日本人が到達し得た最高のオーストリアスキーヤーであった。

いつか、蔵王の福ちゃん、蔵王の東大生先生という噂がひろまり、多くのスキーファンが彼の元を訪れた。

◆日本のスキー界を一挙にオーストリアスキーに

SAJが呼んだ、ルディ・マット NHK.朝日が招いた、フランツ・デリブル、2つのスキーの講習会は日本のスキー界をフランススキーから一挙にオーストリアスキーに変える大きな力となった。

日本のスキー界が、オーストリアに大きく流れ始めた1963年、「オーストリアスキー教程」も著者であり、サンクリストフもスキー教師養成の責任者であった、シュテファン・クルケンハウザー教授が「オーストリアスキー教程」のモデルとなっていたフランク・フルトナーらを連れて来日した。その研修会は、どこも満員、すさまじい熱気につつまれていた。

フルトナーのウエーデルン、それは正に神の領域にある技術であった。その来日のとき、クルッケンハウザー教授のはたらきかけで、日本のインタースキーへの公式参加が決まった。

ク教授の日本各地での講習会に日本人の助手として同行した、日本でスキーのうまいスキー指導員たちは、教授の愛称をととった、アイスベーレン(白熊)クラブを結成して、日本のスキー指導者たちの頂点に立った。蔵王の岸 英三、浦佐の平沢文雄らがそのメンバーの中に居た。

◆「全日本スキー教程」が発刊

そしてその年、1963年バドガスタインの向けて、今は、幻と呼ばれる第1回デモンストレーター選考会が行われ、岸 英三、平沢文雄が1位、2位をしめた。さらに、その年、「全日本スキー教程」が発刊された。それは、全く、その時のオーストリアスキー教程を丸うつしにしたものとなった。

1957年第7回インタースキー参加は、日本のスキー界の悲願達成の行事であった、アイスベーレンのグループを中心に38名の若き指導員たちが八方尾根 細野の八平莊に集められた。

選考するSAJの幹部も同じ宿舎であった。大熊勝郎さんらを囲ん若者たちはオーストリアスキーを語り合った。和やかだが厳しい合宿であった。

平川啓紀、平沢文雄の2人の浦佐の名手に続いて5人のバドガスタイン行きの晴れのメンバーが決まった。

ハンネス・シュナイダーの来日、アンリ・オレイユも来日と、オーストリアとフランスの間で、ゆれていた日本のスキーは、トニー・ザイラーの突然の来日、クルッケンハイザー教授一行の来日とオーストリアスキーの攻勢の前に、完全にオーストリア一辺倒の時代に入っていた。

その前後の日本のスキー教程を検証してみよう。1945年、長い苦しい戦争が終わり、平和が訪れた。雪の山にもスキーが戻ってきた。2年後の1947年「一般スキー術」という、教科書が編纂された。著者の中心となったのは、猪谷千春を育てた猪谷六合雄、柴田信一さん。その技法は猪谷理論を体具している猪谷千春少年の前外傾のターンであった。

(連載8へ つづく)

※使用した写真の多くは、志賀さんが撮影されたものです。それらの写真が掲載された、株式会社冬樹社(現スキージャーナル株式会社)、スキージャーナル株式会社、毎日グラフ・毎日新聞社、実業之日本社の出版物を撮影させていただきました。

[2004年10月22日付 上田英之]

|