【日本のスキーを語る 連載34 志賀仁郎(Shiga Zin)】

地味な男の勝利

※連載34は、連載33からの続きとなります

第44回技術選手権大会 ウエルカムパーティにて |

◆地味な男の勝利

井山敬介、誰がこの名前を思い浮かべていただろうか。第44回技術選の前、私たち報道の立場に居る者も、直接競技に携わる人々も、この名前を「44回の勝者」とは思っていなかったに違いない。「地味な男の勝利」「意外な勝者」に誰もが不明を恥じなければならないであろう。

私は、この第44回に、「佐藤久哉の3連勝を拒むとすれば、故障から立ち直った柏木義之、その2人のトップ争いにからむのはナショナルチームから初参加の吉岡大輔」と考えていた。

3月15日の本選の日、レースは予想通りの展開となった。佐藤は午前中の2種目に1位を獲り、柏木は5位、2位で追い、吉岡も2位、6位で2人を追うという図式がうかがえた。午前中の種目だけで見ると、佐藤550点、柏木543点、そして吉岡も同じく543点となっている。

ところが、午前中のレースの中でひとり気になる男がいた。「いやーあいつの滑りならもっと点が出てもいいよ」という声が関係者の中から生まれていたのである。その男は井山敬介、この4年間、常に上位を脅かす存在だった北海道のエースである。

第44回技術選手権大会 男子総合優勝 井山敬介選手(北海道) |

◆「井山のスキーにもっと注目していい」といった暗黙の同意

「井山のスキーにもっと注目していい」といった暗黙の同意が生まれていた。こうなれば審判員も思い切った得点を出す可能性が生まれるのである。午後の小回り(中急斜面ハードパック)で井山のスキーに278点というとてつもない評価が出された。5人の審判員は92点以上の評価を出したのである。私はこれだけ高い評価を受けたスキーは記憶の中にはそう多くはない。

我満嘉治君が初出場した八方尾根、兎平の急斜面での総合滑降のシーンが思い返される。

第一日目を終えて成績が届けられた。1位佐藤、2位柏木、そして3位に同点で井山と丸山貴雄君、5位に吉岡となっていた。

16日準決勝の朝、「井山を見落とすな」そんな空気がひろがっていた。この流れは、「5審3採、横ならび」の呪縛から審判員を解き放した。

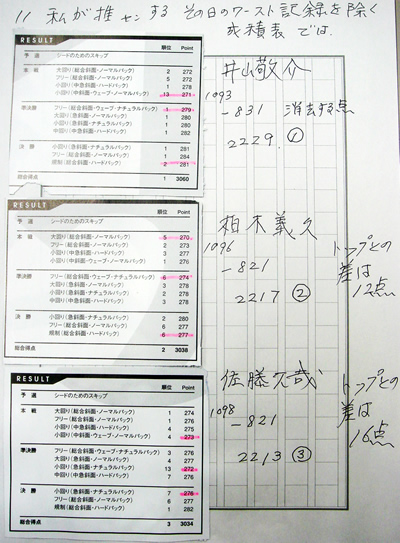

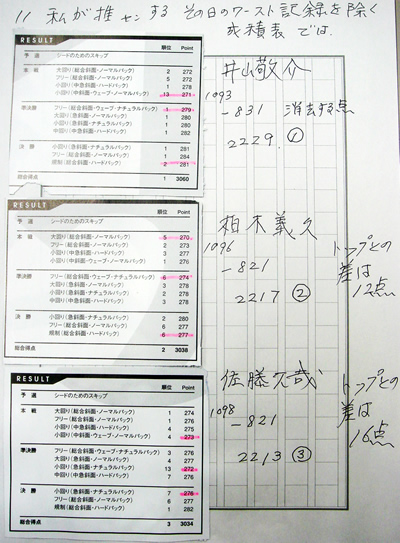

井山の滑りに高い評価が下され、得点は各種目とも最高点となった。4種目全て1位、その得点は279、280、280、282点となった。282点という得点は、3人の審判が93点94点といった高い評価を与えたことを意味するのである。その日の夕方発表されたリザルトで1位井山、2位柏木、3位佐藤となっていたが、1位と2位の差は10点、1位と3位では15点と差は大きく広がっていた。

準決勝で総合1位に躍り出た井山敬介選手(北海道) |

◆「もう誰も井山は抜けない」そうした空気が苗場を支配

「もう誰も井山は抜けない」そうした空気が苗場を支配していた。午前中に2種目が行われる。小回り(急斜面ナチュラル)が最初の種目となった。スタートナンバー93は男子3班の第一走者だ。先に滑った柏木、佐藤の280点、276点が聞こえていたはず。井山は、スタートから離れた場所でたかぶる神経を静めていた。

スタートから全力でリズムに乗る、切れるスキー、走るスキーが展開される。周囲からウォーといった歓声が上がる。それが、拍手から彼の左右への動きに合わせた手拍子と変わった。体をほとんどゆすることのない力強い動きでゴールに飛び込んだ。得点は281点、種目別最高点でトップに立った。3人の審判員は93点以上を出していたはずである。

井山は2種目のフリー(総合斜面ノーマルパック)でも何と第44回大会の最高点284点をたたき出して1位。優勝は決まった。

午後の規制(総合斜面ハードパック)は井山のウイニングランのための種目となった。281点、わずかに1点差で佐藤につぐ2位となった。

◆新しいスキーの時代が明ける

多くの報道関係者、競技関係者に囲まれて井山敬介は満面の笑みで質問に答えていた。スキージャーナル、スキーグラフィックの2社が、井山の語る勝利への道程を追っている。

私は、その記事を読みながら思った。新しいスキーの時代が明けると。新しい用具を身につけ、新しい技法でコースを滑る。全てが従来のスキーとは違った世界である。その新しいスキーの時代が始まったのである。

その日3月17日夕刻、総合成績表が出された。1位井山敬介3060点、2位柏木義之3038点、3位佐藤久哉3034点、4位丸山貴雄3027点、5位片山秀斗3018点、6位竹田征吾3017点、そして7位に吉岡大輔3011点。1位と2位との点差は何と22点、3位とでは26点、4位とでは33点、以下42点、43点、49点となる。圧勝といっていい。これ程の大差をつけた男を私は知らない。

ワーストを切り捨てる方式の詳細(この表はスキーグラフィック2007年5月号より転載) |

第44回技術選手権大会 表彰式会場にて 左から井岡選手、柏木選手、佐藤選手 |

◆ちょっと気になる言葉 外足内エッジへの信仰の残影を見る思い

スキージャーナル6月号は、第44回技術選をカラー頁26頁を割いて報道している。そのトップは10頁を使って井山・柏木の死闘を報じているのである。それは見事なレポートだと評価できるもので、私は今、若くなったジャーナルの取材陣に拍手を送りたい。

井山、柏木の歴史に残る名勝負をこれほど詳細に報じることは難しいのではないかと思っている。その記事の中から、私には、ちょっと気になる言葉があった。それを解明してみたい。

井山、柏木の2人は、サロモンのヨーロッパ合宿を一緒に過ごし、部屋も一緒だったという。日本のトップが同室したというチャンスは、そうあるものではないないだろう。2人がその部屋で何を語り、何を覚ったか、私には気になる話ではある。

井山君が自分の滑りを再構築する過程で「大切なのは、ターンの内側に身体を振り込んでいく動きよりも、外脚で雪面をしっかりとらえたら、縦に落ちていく中でスキー板がまわっていく動きなんだ」と。氷河上のコースを滑る中で気がついたという。

「外脚で雪面をしっかりとらえる」、とする井山の滑りは、表紙を始めPART3の技術員の分解写真でも良くあらわれている。

しかし、私にはそれは日本人が崇拝する外足内エッジへの信仰の残影を見る思いがある。今、新しい時代に入ったスキー技法は常に両スキーを雪面に張りつけて、交互に外足内エッジ、内足外エッジを使い、常にスキーを前方に走らせるスキーである。スキーワールドカップの上位を走る選手たちの分析を進めればその優位は良く判るはずである。スキージャーナルの同じ号に61P、62P、65P、66P、70P、71Pの田草川君の写した見事なターンの写真が掲載されている。どの写真も両スキーが雪面をとらえ、しなっているのが判る。世界のトップを見習うのもいい勉強になると思うのだが。

第44回技術選手権大会 すでに柏木選手の心は第45回にあるのか… |

◆冷静に自分の技術を分析し、新たな技法に挑戦する

柏木君が語る自らの技法についての発言。「今までのロングターンは外脚を曲げて力を働かせてスキー板を止め、その反動でスキー板を側方に振り出すものだったのですが、それをやめて、スキー板をスムーズに前に動かしていく滑りに取り組みました。ショートターンも同様に、今までとはぜんぜん違う滑りを目指しました。内脚をたたんで外スキーを身体の外に出し、落差のある中で弧を描く。そうした滑りに取り組みました。」見事な自己分析であり、立派な技術論と思う。これほど冷静に自分の技術を分析し、新たな技法に挑戦する、その姿勢に私は拍手を送りたい。

乱暴者、力まかせにスキーを操作するといった、私のかって柏木親子に抱いていた失礼な印象は、この義之君の発言によって消滅した。ごめんなさい柏木君。

柏木君の技術に関する発言は、近代スキーの方向を見事にとらえてみせた。そして今大会における彼の滑りからは、新しい時代の新しい技法が見えたのである。

柏木君にとって今回の22点差の2位は極めて不本意な成績だったはずである。第44回技術選を終えた日から始まる第45回に向けて、2人の勝負は始まっている。来年再び二人の対決が見られることを心待ちしている。

第44回技術選手権大会 開会式会場にて ゴールドゼッケンを受取る佐藤選手

|

◆「守りの姿勢」で3連覇を逃した久哉

佐藤久哉の3連覇は、何故消えたのか、第44回大会の焦点だった筈の久哉の夢は、本選を終えた15日夕刻には順調に推移しているように見えた。1位佐藤久哉1098点、2位柏木義之1096点と2人の対決と見られた第44回は久哉のリードで始まったのである。私が注目していた吉岡大輔は1086点で5位。ところが次の日16日の準決勝で大きな波乱が起きた。

本選で3位につけていた井山の得点が大きく動いたのである。準決勝4種目に全勝した井山の得点は2214点、6位、3位、2位、3位となった柏木の2204点に10点差をつけてトップに躍り出た。その準決勝4種目に久哉は3位、4位、13位、7位で、総計2199点。何とトップ井山に15点差の3位となっているのである。272点に終わった小回り(急斜面ナチュラル)に13位となったのが命とりになった。

佐藤久哉は44回を前にして、「すべての種目で1位をとることはむずかしい。であるならしゃかりきになってすべての種目で1位を狙いに行くのではなく、2位3位を外さずに最終的に総合点で1位に立つ。その中には、ときには1位になる種目もあり、ときには4位になる種目もあるだろう。でも10位になってしまってはいけない」と語っている。

さてその言葉から私たちは何を感じとるだろうか。「守りの姿勢」ではなかろうか。守っても勝てる程、久哉のスキーは圧倒的な力を持っていただろうか。

13位となった種目に久哉は「たしかにワンミスをしているですけど得点が伸びなかった理由は、それ以外の別な理由があると思います」と語り、コースの雪質を読み切れなかったことをくやんでいる。トップ井山に屈辱的な15点差をつけられて3位に沈んだ佐藤久哉は、第44回を終えて「自分のイメージどおりの滑りが出来たときにポーンと高得点が出ないのはやはりすごく苦しい。勝つ時のパターンというのは自分のイメージと合った得点が手応え以上の得点がついてくる形、それが技術選の流れをつかむということなんでしょうけれど」と分析している。

それは、まさに採点競技の全てに共通する思想なのである。「守りの姿勢」で3連覇を逃した久哉が、次の45回に向けて、改めて攻めるスキーを取り戻し、ふたたび挑戦者に戻って欲しいと思う。

第44回技術選手権大会 抽選でスキーをゲットしギャラリーと井山選手 |

◆5人の審判員が横ならびを良しとする慣習に染まっていないか

5審判3採用、技術評価に採用されている得点方式である。スケート、体操、多くの採点競技がこの方式を採用している。スキー技術選もこの採点方式を採用しているのである。

完成され、信頼されている審判法である。しかし、私は今の技術選における5審3採用にわずかながら危惧を抱いているのである。

それは、5人の審判員が横ならびを良しとする慣習に染まっていないかという危惧である。このムードが定着すると思い切った採点は出しにくい。突出した採点を出した審判員の得点はカットされて、平均的な点が採用される。採点競技の成否を決めるのは、審判員の質の高さである。秀でた識見を持ち、冷静にひとりひとりの選手の力量を判定する。審判員に求められるものは、まわりの空気に流されることのない公平さと沈着な姿勢であろう。

この数年、審判員が増強されて、かっての様に審判員に過大な労力を押しつけるといったことは解決したが、人数だけ増えても、その質が上がらなければ採点への信頼は高まらない。SAJには審判員の教育、鍛錬に何らかの手を打つことが要求されていると思うのだが。

◆突出した点を生かす方法はないものか

問題点のひとつとして、横ならびの流れの中に突出した得点を出す審判がいた場合のことを上げた。突出した点を出す審判員には、「何かひらめきのようなもの」が作用していると思われる。突出した高得点を出すことはかなり勇気のいることと思われるが、自らの信ずるところに従って出された得点は横ならびの得点より重いと言っていい。

その突出した点を生かす方法はないものかと考えてみた。これはあくまでも私の勝手ない思いかも知れないが、ひとつの提案として検討してみて欲しい。

例えば5人の出した点が、88点、91点、92点、94点、98点ということになれば、88点と98点は切り捨てられ、得点は277点となる。これでは採用された3人の得点より4点も高い点を出した審判員の判断は尊重されてもいいのではないかと考えている。そこで、3採用の得点の平均値を出してみると92.33となる。突出した98点はその価よりも6点ほど高いものとなるのである。その6点から何点かを加算することができれば、その突出点は救われるのである。

反対に最低点の88点は4点ほど低くなっているが、その得点も考慮の余地があると思うのである。

以上

[07.07.08付 上田英之] |