�y���{�̃X�L�[������@�A���R�U�@�u��m�Y�iShiga Zin�j�z

�@�C���^�[�X�L�[�Ƃ͉����낤�i���̂P�j

���l�݂ȂƂ݂炢�N�C�[���Y�C�[�X�g�u���́v�ɂā@���V�~�����Ǝu��y�������� |

���C���^�[�X�L�[�@�܂��ɂ���͗��j�ƌĂ�ł����d���t�@�C�����c���Ă���s��

�@�u�C���^�[�X�L�[�Ƃ͉����낤�v�@�X�L�[�t�@���̑����́A�����l�������˂Ă���ɈႢ�Ȃ��B���V�[�Y���A�X�L�[�E�̍ő�̍s���͗��؍��̃s�����`�����S�����s�����X�L�[��ŊJ���ꂽ��P�W��C���^�[�X�L�[�ł���B

���̃C���^�[�X�L�[�A��P�I�[�X�g���A�̃c�[���X�ŊJ����Ă���T�U�N�A�����ē��{�����߂Č����Q�������P�X�U�T�N�o�h�K�X�^�C����V����琔���ĂS�Q�N�B���{�̃X�L�[��ł��P�X�V�X�N�����A�P�X�X�T�N���ƂQ��J�Â���Ă���B�܂��ɂ���͗��j�ƌĂ�ł����d���t�@�C�����c���Ă���s���Ȃ̂ł���B�Ƃ��낪���{�ł͍��ł��u�C���^�[�X�L�[�Ƃ͉����v�Ƃ��������肪�������̂ł���B�s�v�c�Ȍ��ۂƂ����Ă����B

�@

���͂��̃C���^�[�X�L�[�ɂP�X�U�W�N�ɎQ���ȗ��A�O��̃N���������^�i�̂P�V��܂őS�ĂɎQ�����āA�e���Ƃɒ����̃��|�[�g���X�L�[�}�X�R�~���ʂ̐V���Ȃǂɏ��������Ă����B�c�O�Ȃ���s�����`�����̂P�W��͑̒���������Ȃ����߂Ɍ��Ȃ��邱�ƂɂȂ����̂����A���[���b�p����A�����Ă��炩�Ȃ葽���̃X�L�[�W�҂Ƀs�����`�����̃C���^�[�X�L�[�͂ǂ��������������B�������ǂ̊W�҂̌���������������o�����Ƃ͂ł��Ȃ������B

�؍��s�����`�������@�J��̗l�q |

���C���^�[�X�L�[�����̕������͌������̂�

�@

�����āA���̃C���^�[�X�L�[�̏�����͂��̃X�L�[�G����҂����B�����A���̊��҂͗���ꂽ�B�X�L�[�W���[�i���ɓd�b�����A���ɕҏW���ɕ���������B�ޏ��́A�u�搶�A�������ĂȂ���ł͂Ȃ��ł���A�����ȋL���ɂȂ�܂������ǁA�����ƈ����Ă܂���v�Ɠ������Ԃ��ė����B����͐\����Ȃ��ƁA�Â��W���[�i����������x�_�����Ă݂��B�S�����ɁA���m�N���S�ł��A�u���̊؍��J�ÂŃC���^�[�X�L�[�̐V�����������͌������̂��v�Ƃ����L���������o�����B

�W���[�i���̃G�[�X�ł�����~�N�̋L���́A�u�C���^�[�X�L�[�͉��Ȃ́v�Ƃ��������o���Ŏn�܂�@�u�C���^�[�X�L�[�����̕������͌������̂��v�ŏI����Ă���B

�W���[�i���̃G�[�X�L�҂ł���A�����ōs��ꂽ���Ƃ̐^�ӁA�����ăC���^�[�X�L�[�̍����A���邱�Ƃ��o���Ă��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��A���͂��̃��|�[�g��ǂ�Ŋ����Ă��܂����B���āA�u�C���^�[�X�L�[�Ƃ͉����v�u�C���^�[�X�L�[�ʼn����b������ꂽ�̂��v�����āu�C���^�[�X�L�[�͏����Ɍ����ĉ����Ă��Ă���̂��v����͑S�������Ă��Ȃ��B

���̃W���[�i���̃��|�[�g�ȊO�A���{�̃}�X���f�B�A�̓s�����`�����̃C���^�[�X�L�[�Ɋւ���L���͌�������Ȃ��B�؍��̐l�X�́A�~�G�I�����s�b�N�̏��v�Ɠ������x���ł��̃C���^�[�X�L�[�ɑ傫�Ȋ��҂������Ă����Ǝv����B���̃C���^�[�X�L�[�������{�ł��������₽���������Ă��邱�ƂɊ؍��̊W�҂͂ǂ���̗��_�𖡂���Ă��邾�낤���A�����l����Ƌ����ɂށB

���̂����Ȃ��Ă��܂����̂��B���͂��̃C���^�[�X�L�[�^���̗��j�����߂Č����Ă݂����B

�؍��C���^�[�X�L�[����ň��A����A�G�[���q�E�����}�[� |

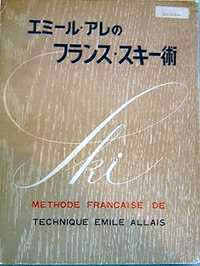

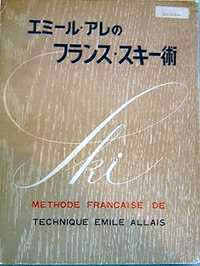

���폟���t�����X�̃t�����`���\�[�h���A�A�[���x���O�X�L�[�Z�@��ǂ�����

�@���{�l�ɂƂ��āA���{�̃X�L�[�E�ɂƂ��ăC���^�[�X�L�[�Ƃ͉��������̂��낤���B���͍��A���̓�����T���Ă���B

�P�X�T�P�N�I�[�X�g���A�̐��A�A�[���x���O���̂������ɂ���c�[���X�Ƃ��������ȃX�L�[��ŊJ���ꂽ������́A�ǂ��䂤�o�܂ŊJ���ꂽ�̂��A���͂����āA���̓����̗l�q�����̑��ɂ������邽�ߐs�͂��ꂽ�X�e�B�t�@���E�N���b�P���n�E�U�[�����Ɏf�������Ƃ�����B

�����́A�C���^�[�X�L�[�̊J�Â܂łɎ��������E�̃X�L�[��ɂ��Č��A���̒��ŃI�[�X�g���A�X�L�[�Z�@�ƃt�����X�X�L�[�Z�@�Ƃ̂��т����Η��ɂ��Č�����B

����E��킪�I��胈�[���b�p�ɕ��a���K�ꂽ�Ƃ��A�����̃X�L�[���[���e�n�̃X�L�[��ɖ߂��Ă����B���̃X�L�[�t�@���ɋ�����X�L�[�Z�@�́A��O���瑽���̎x�����W�߂Ă����T���A���g���̖��X�L�[���t�A�n���l�X�E�V���i�C�_�[�̒���A�[���x���O�X�L�[�ł������������A�폟���t�����X�̃G�~�[���E�A���[�̑n�ĂƂ����t�����`���\�[�h�i�P�X�R�W�N�����j���A�A�[���x���O�X�L�[�Z�@��ǂ����Ƃ��A�I�[�X�g���A�����̃X�L�[����t�����`���\�[�h ���[�e�[�V�����Z�@���Z�����Ă����B

���������Ɋ�@��������Ă��������́A�X�L�[��i���Ɩڂ����e���̎w���҂ɌĂт����A�X�L�[�̎w�����_�A�X�L�[�̋Z�p�_��b��������Ƃ��āA���E�̃X�L�[���ꓰ�ɏW�߂���c������̂ł���B

�@

���̋����̗v�����āA�t�����X�����߃X�C�X�A�C�^���A�A�X�E�F�[�f���A�|�[�����h�A�A�����J�A�J�i�_�Ƃ��������X�����̉�c�ɑ�\�𑗂邱�ƂɂȂ����B�c�[���X�̉�c�ɂ͂W�������Q�����Ă���B

|

���I�[�X�g���A�A�t�����X�̂Q���ɂ�錃�����Z�p�_��

�@�I�[�X�g���A�́A���̉�c�ɂ��̓����I�[�X�g���A�e�n�ŃX�L�[�w�����s���Ă���S�Ă̗L�����t���o�Ȃ����A�I�[�X�g���A�`�[���̂قƂ�ǑS�Ă̖�����o�ꂳ���Ă���B

�I�[�X�g���A���D�ʂɗ����Ă���t�����X���A�t�����R�E�L���X�p�[���������߁A���̓����A���y�����Z�̖���ƌĂ�Ă����A�W�����E�N�e�A�A�����E�I���C�G�A�V�������E�{�\���Ƃ�����������Q�������Ă���B

���̓����A���y�����Z�̐��E�g�b�v�ɂ������I�[�X�g���A�́A����A�g�j�[�E�s�[�X�A�����ĎႢ�J�[���E�V�������c���N���Q���������B�I�[�X�g���A�̃c�[���X�̎Ζʂʼn�����ꂽ�X�L�[�͐��E�̐l�X�����Q��������̂ƂȂ����B

�I�[�X�g���A�A�t�����X�̂Q���ɂ��Z�p�_���́A���̎��Ɏn�܂����Ƃ����Ă����B���̃c�[���X��c�ɂ�����t�����X�ƃI�[�X�g���A�̑Η��͌��������̂ł������B

���̑Η��̏œ_�ƂȂ����̂́A�c�[���X����قNj߂��[�[�t�F���h���痈���X�L�[���t�A�A���g���E�[�[���X�̌��t�ł������B�u�t�����X�X�L�[�ƌĂ��G�~�[���E�A���[�̒��郁�\�[�h�́A���̋Z�p���A���[�������̂��v�Ɛ����ɋ��̂ł���B

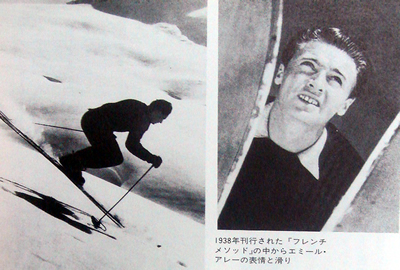

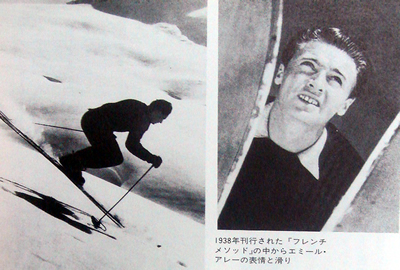

�A���g���E�[�[���X�̓A���y�����Z���P�X�Q�W�N�A�T���A���g���ŊJ�n���ꂽ��������X�����[���Ɉ��|�I�ȋ������ւ�������ł���B�P�X�R�P�N�̃X�C�X�~���[�����̑��E�I�茠���̃X�����[���Q�ʁA�����P�X�R�Q�N�R���`�i���̃X�����[���S�ʁA�P�X�R�R�N�̃C���X�u���b�N�ł͂P�ʂƊ��A�A�[���x���O�E�J���_�n�[���[�X�ł��P�W�R�Q�N�R�ʂƂȂ��āA�X�����[���̋S�_�ƌĂ�A���̃^�[���̋Z�@�̓e���|�V���u���O�Ƃ��Ă͂₳��Ă����B�@���̃[�[���X�̂��Ƃɔނ̋Z�@���w�Ԓj�������W�܂��ė����B���̒��Ƀt�����X�V�����j�[�̎�҃G�~�[���E�A���[�������̂ł���B�A���[�̓[�[���X�̋Z�@���K�����A�A�����Ă���A����̋Z�@�Ƃ��ăt�����`���\�[�h���P�X�R�W�N�ɔ��\���A���E���ɃA���[�̋Z�@�Ƃ��Ď����ꂽ�̂ł���B

�������ʐ^���g����_�ȃ��C�A�E�g���̗p�����G�~�[���E�A���[�̃t�����`���\�[�h�͐��E���̐l�X�����Q�����Ă����B

�P�X�R�W�N�Ɋ��s���ꂽ�u�t�����`���\�b�h�v�̒�����G�~�[���E�A���[�̕\��Ɗ���

�u���E�̃X�L�[�v�P�X�X�P�N�P�Q�������@�R�ƌk�J�Ђ�� |

����R��A��U��̂Q��̋q���Q���́A���{�̃X�L�[�E�ɋɂ߂đ傫�ȉe����^����

�@

���̃c�[���X�̉�c�̂��ƂQ��ڂ��X�C�X�̃_�{�X�ŊJ����邱�ƂɂȂ�A�����ĂR��ڂ��t�����X�̃��@���f�B�[�[���A�S��ڂ��X�E�F�[�f���̃X�g�[���G���Ǝp����邱�ƂɂȂ����B

�@

�Q�����́A�c�[���X�W�����A�_�{�X�P�O�����A���@���f�B�[�[���P�R�����Ƒ��������A�P�X�U�Q�N�C�^���A�̃����e�{���h�[�l�̑�U��ł͂Q�O�����ƂȂ��Ă���B

���{�̃X�L�[�E�ł́A�P�X�T�T�N�A�t�����X�̃��@���f�B�[�[���ł̑�R����ɓ����t�����X�A�V�����j�[�̍����X�L�[���t�{���w�Z�i�d�m�r�`�j�ɗ��w���̕Ћ����A���{�ΐ��̂Q�l���t�����X���̋q���Ƃ��ĎQ���B�P�X�U�Q�N�̃C�^���A�A�����e�{���h�[�l�̑�U��ɃI�[�X�g���A�̃T���N���X�g�t�̃X�L�[���t�{���R�[�X�ɎQ�����Ă�����F���N�A���R����A���A�ēc�M��̂S�����I�[�X�g���A�̋q���Ƃ��ĎQ�����Ă���B

�Q��̃C���^�[�X�L�[�Q���́A���{�̃X�L�[�E�ɋɂ߂đ傫�ȉe����^���Ă���B�P�X�T�V�N�̃��@���f�B�[�[�����ȍ~�́A���{�̃X�L�[�͑傫���t�����X�X�L�[�ɌX���A�P�X�U�Q�N�̃����e�{���h�[�l�C���^�[�X�L�[�Q���́A���{�̃X�L�[���I�[�X�g���A��ӓ|�̗���ɌĂэ���ł���̂ł���B

�P�X�T�T�N�t�����X�ɓn��A��R��C���^�X�L�[�����w�����Ћˋ��i�E�j�A���{�ΐ��i���j

�u���E�̃X�L�[�v�P�X�X�P�N�P�Q�������@�R�ƌk�J�Ђ�� |

������A��F���N�A���R����A�ēc�V��

�u�i�`�o�`�m�X�L�[���̑f���炵���l�����v�P�X�W�V�N�@�������v�ʐ^�W��� |

�����{�̃X�L�[�E�́A�t�����X�X�L�[���I�[�X�g���A�X�L�[���ŗh��Ă���

�@�P�X�T�O�N��̌㔼����P�X�U�O�N��̑O���́A���{�̃X�L�[�E�̓t�����X�X�L�[���I�[�X�g���A�X�L�[���ɗh��Ă����B

���̓����A��ʂ̃X�L�[�t�@���B�́A�u���N�܂Ń��^�V�H���������̂ɁA���N�͂ւ��V����v�ƌ˘f���Ă����̂ł���B

�t�����X�A�I�[�X�g���A�̎咣�͑S���Η����Ă����̂ł���B�t�����X�̃��[�e�B�V�����Z�@�́A��̂�i�s�����ɐU�������̂ɑ��A�I�[�X�g���A�́A�t�Ђ˂�Ƃ����Z�@�𐄐i���Ă����B

�r�`�i�����[���b�p�̃X�L�[��������@���邽�߂ɑ������S�l�̗��������̋A�����A�t�����X���I�[�X�g���A���̘_���Ɍ���I�ȕ�������^���邱�ƂƂȂ����B

�u�X�L�[�Ɋw�Ԃׂ����̂̓I�[�X�g���A�����Ȃ��v�B�@�S�l�̃��[�_�[�ł�������F���N����͂����f�����āA���{�̃X�L�[�E���I�[�X�g���A��ӓ|�ɗU�������B

���{�̃X�L�[�E���Q�������t�����X���I�[�X�g���A���̘_���́A��F����̂ЂƂ��Ƃŏ��ł����B�P�X�T�O�N��A�t�����X�̖���A�A�����E�I���B�G�A�V�������E�{�]���A�t�����\���E�{�������[�̗����ɕ��������{�̃X�L�[�E�́A�P�X�U�O�N��ɓ���A�T���A���g���̖��X�L�[���t�A���f�B�E�}�b�g�A�U���c�u���O�x�O�̖����t�A�t�����c�E�f���u���A�����ăT���N���X�g�t�̃I�[�X�g���A�̑����A�X�e�B�t�@���E�N���b�P���n�E�U�[�����ƃE�F�[�f�����̐_�l�A�t�����c�E�t���g�i�[�A�o���g���E�m�C�}�C���[�ƁA���đ����ɃI�[�X�g���A�X�L�[�̓`���҂��������{��K��Ă���B

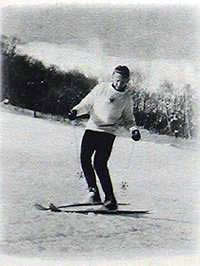

�t�����c�E�f���u���@�ւ��V�X�^�C�� |

����V��o�h�K�X�^�C���@���{���Q���@���{�̃X�L�[��m���Ă��炢���E�̃X�L�[���m���߂�

�@�P�X�U�Q�N�����e�{���h�[�l�̑�U��C���^�[�X�L�[�����w�����S�l�̓��{�X�L�[�E�̃��[�_�[�B�̔��ĂŁA�o�h�K�X�^�C���ŊJ����鎟��P�X�U�T�N�̑�V����ɎQ�����悤�Ƃ������肪�o����A���̑��ɎQ��������{�̃X�L�[��\�����߂邽�߂̑I�l������A���������ŊJ���ꂽ�B�f���I�i�f�����X�g���[�^�[�I�l��j�ƌĂꂽ���̍s���͂��̌㖈�N�J����A���݂̑S���{�X�L�[�Z�p�I�茠���ƂȂ��Ă���̂ł���B

�C���^�[�X�L�[���Q���A���̉h���̃f�����X�g���[�^�[�I�l��̌��ʁA��ʂT�l�́A����[�I�A���Y�A�{��G�Y�A�k��G���A�ێR���i�ƂȂ����B���̌���̒���A�g�b�v�̕���[�I���g�̂̕s���𗝗R�ɑ�\�����ނ����_�̐ē�������J��グ��ꂽ�B�g�b�v�̕��삩��ē��܂ŁA�N�����̍u�K��ŏ����w�߂��j�����ɂ���Đ�߂�ꂽ�B����f���I�P�ʁA�����ăo�h�K�X�^�C���C���^�[�X�L�[��\�f���A���̉h�������݂Ȃ����\�̍������ނ�������[�I�̖��O�͂ǂ���̂��̂ł������낤�B���͍��Ȃق��̎��̌[�I�̐S�ɋ����ɂށB

����[�I���������T�l�̃f�����܂ޓ��{�X�L�[��\�c�́A��V��C���^�[�X�L�[�̐��E�łQ�Q�Ԗڂ̃C���^�[�X�L�[�Q�����ƂȂ����B

�T�l�̎�҂����̃X�L�[�Z�p�ɑ���]���͍����A�f�����͐�^�̗��ɂ܂ꂽ�B�u�������m�̍��A���{���痈���N���b�P���n�E�U�[�����̑������́A�I�[�X�g���A�̋Z�@���I�[�X�g���A�̃f��������藬��ɔ����������Č������v�B�@�����̃I�[�X�g���A�̐V���͂����̂����B

��V��C���^�[�X�L�[�͑听���Ƃ����鐬�ʂ��グ�ďI������B�����ɂ́A�I�[�X�g���A���t�����X���̑Η����Ȃ��A���ꂩ��̃X�L�[�̐��E���ǂ̂悤�ȕ����ɓ����Ă����̂��Ƃ��鋤�ʂ̖ڕW���ݒ肳�ꂽ�B

����V�c���ȉ��T�l�̃f�����܂ނP�O���̑�\�c�́A�I�[�X�g���A�̂��y�Y����ɋA�������B���̍ő�̓y�Y�́A�u���E�̐l�X�ɓ��{�̃X�L�[��m���Ă��炢�A���E�̃X�L�[����{�l�̖ڂŊm���߂����Ɓv�������͂��ł���B

����[�I |

�P�X�U�T�N�A��V��o�h�K�X�^�C���E�C���^�[�X�L�[�ɎQ���������{�̃f�����X�g���[�^�[�`�[��

�E����A�ێR���i�A�ē�����A�k��G���A�{��p�Y�A���Y

�u���E�̃X�L�[�v�P�X�X�P�N�P�Q�������@�R�ƌk�J�Ђ�� |

�Q�����f�Ŋ��k������{�ƃI�[�X�g���A�̃f�����X�g���[�^�[

�u��V�E�X�L�[�w���҉�c�o�ȕ@�v�r�`�i�@���}�Њ���� |

�u��V�E�X�L�[�w���҉�c�o�ȕ@�v�r�`�i�@���}�Њ���� |

����W��̃A�X�y���́A�I�[�X�g���A�A�t�����X�̕��݂��ɂ���āA�S���V���������

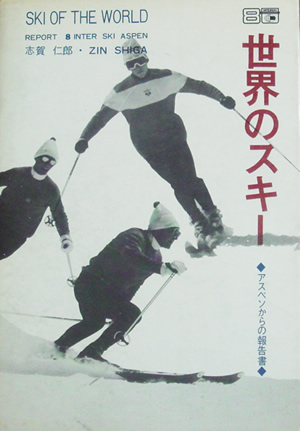

�@�P�X�U�W�N�A�����J�̃A�X�y���ŊJ������W��C���^�[�X�L�[�Ɍ����āA���{�̃X�L�[�E�͉��M���Ă������B�u���Z�X�L�[�ɃI�����s�b�N�Ɛ��E�I�茠������Ȃ��ʃX�L�[�i��b�X�L�[�j�ɂ̓C���^�[�X�L�[������B�v�@���������v�����A���{�X�L�[�E�ɐZ�����Ă����B

�u�C���^�[�X�L�[�̃f���ɂȂ�v�Ƃ������́A���{�̃X�L�[�E�̎�҂����Ɍ��r�̖ڕW��^���Ă����B�f���I�̉��͔N�Ƌ��ɉ��M���Ă������B

���̔M����C�̒��ŁA���������̑�S��f���I�ɂЂƂ�̎�҂����ǂ�o���B�F�̓��̂ЂƂ葧�q�A�������r�ł���B�t�̔����̂������̒��������ɐ肳�������r�́A��C�ɑ�\�̍������Ƃ߁A�F�̓��̃p���`���̖�����{�̃X�L�[�E�ɍ��݂����B

�A�����J�嗤�ŏ��߂ĊJ���ꂽ�P�X�U�W�N��W��C���^�[�X�L�[�́A�A�����J�炵���₢�����[�h�̎s���s�i�Ŏn�܂����B�Q�����͂P�W�����A���{�͂��̃C���^�[�X�L�[�Ƀf���W�l���܂ނR�W���̑�\�c�𑗂����B�c���͓�g�����Y�A�����͑�F���N�A�����O���A��ؐ��F��V���A�R�[�`�Ƃ��Đ؊ނ�S���A���̒��ɂ́A�o�h�K�X�^�C���f���̕��Y�������B�����Đ���̕���ŁA���{�̃X�L�[��������f���́A�ē�����A�������r�A�ێR���i�A�����Y�A�������A�����r�F�A�Ð�K�i�A�R�c��Y�̂W���ł������B

�������ɂƂ��ď��߂ẴA�����J�؍݂͋ɂߐS���ǂ����̂ł������B�A�X�y���̐l�X�́A�s�퍑���{�̃X�L�[���[�B�ɂ₳�����ڂ��Ă��ꂽ�B���̃A�X�y���̑�W��C���^�[�X�L�[�́A�C���^�[�X�L�[�j������Ƃ����e�̂�����ƂȂ����B���̍ő�̂��̂́A�I�[�X�g���A�A�t�����X�̋Z�p�_���ɏI�~�����ł��ꂽ���Ƃł������낤�B

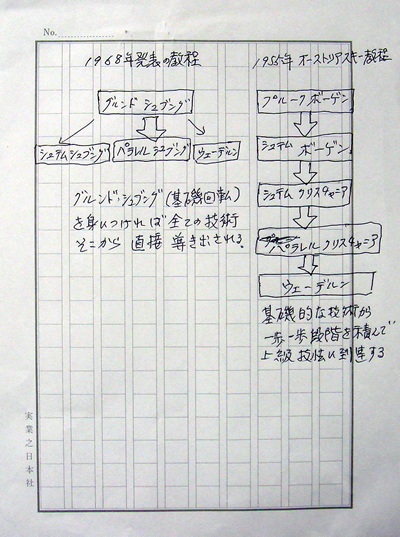

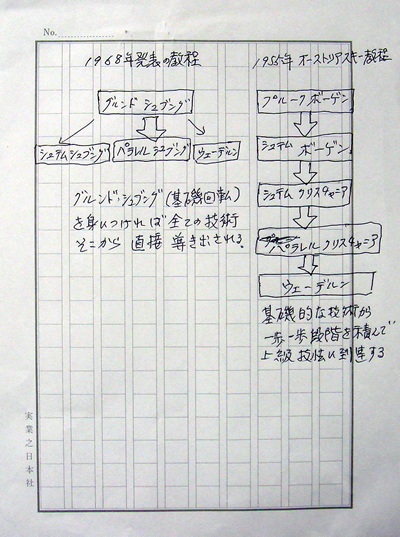

�I�[�X�g���A�́A����܂ł̎咣�ł������v���[�N�{�[�Q������V���e���E�V���u���O�A�����Ă��̉�������Ƀp�������A�E�F�[�f����������Ƃ����咣���������߁A�O�����h�E�V���u���O����A�E�F�[�f�����A�p�������A�V���e���Ƃ����㋉�Z�@�ɒ��ڌ��т���w�����_�\�B�t�����X�́A���[�e�V������P�āA�t�����`�E�j���[�^�[���ƌĂԊO���X�p���������ꂽ�����^�[�����I�����̂ł���B�Q�̍��̗��_��W�J���Č������̂́A�I�[�X�g���A�̃t�����c�E�z�b�s�q���[�����A�����ăV�����j�[�d�m�r�`�̃_�j�G���E�W�����r���̂Q�l�̎Ⴂ�����҂ł������B�s���Η��𑱂��ė����Q�̑n�n���̓K�b�`���Ǝ�����荇�����ƂɂȂ����B

�u���݂��ɑ���̗��_�d���A�������̂͂����Ƃ��č̗p�A��������_�͎̂Ă�B�v�Ƃ��������ɒB���Ă����B

�I�[�X�g���A�̃N���b�P���n�E�U�[�����́u�������́A�X�L�[�Z�p�̌������A�Ő�[�̋Z�p�����g�b�v���[�T�[�̋Z�@�̕��͂���n�߂Ă����B���������́A���������Ȃ��q���������A�ǂ��X�L�[�����A�ǂ��������Ă�������T�d�Ɋώ@���邱�Ƃ���V���Ȏw���@�����t���邱�Ƃ��ł����B�v�ƌ��A�i�K�I�ɋZ�p��g�ݏグ�Ă����w���@����A�O�����h�E�V���u���O����A�����тɋZ�p�̕����Ђ낰�čs���g�[�^���X�L�[�C���O�̎v�z���̗p�����o�܂�������Ă݂����B�i���̉���}���Q�Ɓj

�@

�I�[�X�g���A�A�t�����X�̕��݂��ɂ���āA�C���^�[�X�L�[�^���͑S���V��������ɓ������̂ł���B

�u�ꂳ�M�̉���} |

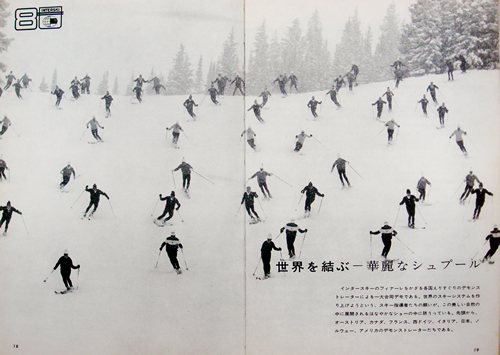

�W�l�̑����s�^���ƍ����������ȃf���͐��E���A�b�Ƃ��킹��

�u���E�̃X�L�[�v�P�X�X�P�N�P�Q�������@�R�ƌk�J�Ђ�� |

�u���E�̃X�L�[�v

�P�X�X�P�N�P�Q�������@�R�ƌk�J�Ђ�� |

�����̎ʐ^�@�V���e���{�[�Q��

1955�N�����̃I�[�X�g���A�X�L�[�����̒��̃V���e���{�[�Q���B�@���̋Z�p�̏�ɃV���e���V���u���O���������B���E�̃X�L�[�̓��ݑւ��ƁA�O���X�p���A�O���d�̓�����������B

�����̎ʐ^�@

�A�X�y���C���^�[�X�L�[�i1968�N�j�Ŕ��\���ꂽ�B�@�O�����h�V���u���O����p�������V���u���O�ɘA�Ȃ�^�[���B���X�L�[����ɓ��܂�A�p�������V���u���O�Ɠ����Z�p�v�f�������Ă��邱�Ƃ�������B

�I�[�X�g���A�X�L�[��������i�P�X�W�V�N�����j

|

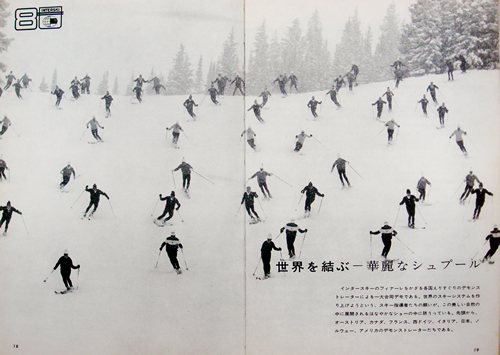

�P�X�U�W�N�A�X�y���C���^�[�X�L�[�̍ŏI���A�ˑR���E���̃X�L�[���t�B���ꏏ�Ɋ���n�߂��B

�u���E�̃X�L�[�͂ЂƂɁv�Ƃ���A�X�y�����f�������z���ڂ̑O�Ŏ������ꂽ�̂ł���B�@�i�R�����g�F�u��y�����j

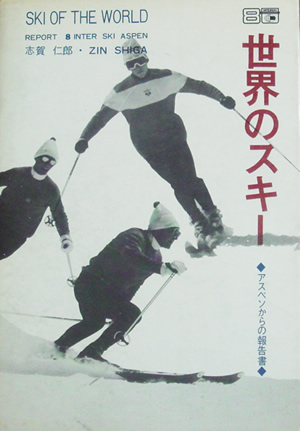

�ʐ^�́u���E�̃X�L�[�v�A�X�y������̕��@�~���Ё@��� |

�u���E�̃X�L�[�v�A�X�y������̕�

�P�X�U�W�N�P�Q���o�Ł@

�~���� |

����X��̃K���~�b�V���́A�R�u�̋}�ΖʂɑΉ�����Z�p�����߂���

�@�A�X�y���Ȍ�A�C���^�[�X�L�[�͏�ɐV���ȃe�[�}�����߂���ƂȂ����B��X��h�C�c�̃K���~�b�V���E�p���e���L���w���̑��ɂ͂Q�R�������Q���A���{���c���V�쐽��ȉ������P�O���f�����X�g���[�^�[�W�l����Ȃ��\�c�𑗂��Ă���B�W�l�̃f���͍����r�F�A�ێR���i�A����m�F�A���{�i�A�����Y�A�g�c�q�^�m�A�����x�Y�A�k�N�j�ł������B

���̓����A���E�̃X�L�[�͊g��𑱂��A�X�L�[��̃��[�h�͈�ς��Ă����B�ǂ��̃X�L�[��ɂ��A�}�Ζʂ͐[���R�u�ɂ������A���̓ʉ��̎Ζʂ��ǂ��X���[�Y�Ɋ���~��邩�ɏœ_�����Ă��Ă����̂ł���B

���{�ł��u�ꍂ���̊ےr��W���C�A���g�R�[�X�A�����ČF�̓��̑O�R�A���������Ƃ������}�ΖʂɎ�ҒB�����킷��p������ꂽ�B

��X��̃K���~�b�V���́A�R�u�̋}�ΖʂɑΉ�����Z�p�����߂���ƂȂ����B�n���̃h�C�c����́A�V�����C�_�[�e�N�j�b�N�ƌĂ��O�q�Z�p���Љ��A�I�[�X�g���A�́A�x�[�����e�N�j�b�N�A�t�����X����A�o���}���Z�@�A�X�C�X�͂n�j�e�N�j�b�N�A�����ē��{������A�F�̓��̍������r�N�̃p���`���^�[���i��ɋȐi�n�Z�@�ƌĂ�邱�ƂɂȂ�j����I���ꂽ�B

�X�C�X�̃J�[���E�K���}�́A���̏��u���E���̃X�L�[���������Z�@�����ꂼ��̍��̌��t�ŁA�\�����Ă݂����C���^�[�X�L�[�v�ƃ��|�[�g���Ă���B

���̑�X��C���^�[�X�L�[�̍ŏI���A�I�[�X�g���A�̃N���b�P���n�E�U�[�����̒�Ăɂ���āA�f���Ζʂ̈���ɓ��݂��ꂽ�ʉ��ΖʂŁA�e���̃g�b�v�f���ɂ�鋣����s��ꂽ�B�@�u�^�[�t�F���s�X�e�i�����̃s�X�e�j�v�ƌĂꂽ���̎Ζʂ��A�R�u�̐V�Z�@��������X�̃f���ɂ���āA�ǂ����邩���r���悤�Ƃ������݂ł������B

���{�̃f���̒�����A����A���{�A�ցA�g�c�̂S�l���o�ꂵ���B�e���̖��肪�ꓬ���钆�ŁA���{�̂S�l�͊y�������ɂ��̓�Ζʂ������Ă����B���E���̃X�L�[�w���҂ɓ��{�̃X�L�[�̋Z�p�����̍�����F�߂����鋣���ł������B

���{�͂��̃C���^�[�X�L�[�Ŋm�ł���ꗬ���ɒ��ɂ����B���̎��̑�P�P��P�X�V�X�N�͓��{�̑����ŊJ�Â���邱�ƂɂȂ����B

�F�̓��̃p���`���h�ƌĂꂽ�������r�̐[��̌����ȃt�H�[���B���̓����A���������[���V��̎ΖʂŃ^�[���𑱂��Ċ��邱�Ƃ̂ł���X�L�[���[�͖w�ǂ��Ȃ���������ł���B���͌F�̓��ɔ��܂荞��ŁA�ނ̋Z�p���B�����B���̏��r�̃X�L�[�Z�@�𐼎R���p���`���^�[���Ƃ��ĕ��͂��Ă݂����B���ꂪ��9��C���^�[�X�L�[�̃f���B�ɓ`�����A�Ȑi�Z�@�Ƃ��Đ��E����������

��ɖ��܂�[��̃p���`���i�u��j�@�P�X�U�W�N�P�O���P���u�����O���t�v��� |

�F�̓��̑O�R�̐V�������p���`���^�[���A���ݍ��݁A�����オ��̗l�q���ǂ�������B�����̍��������J�����͂P�b�ԂɂS�����x�����B�e���邱�Ƃ����ł��Ȃ������B�ʐ^�͂S���������������̂Ő��R����̌����̏����ɂȂ����Ǝv����B���G�����݁A�旎�Ƃ��A�Ɛ��R����͉���������A��ɕ������݁A�R��o���A�Ƃ�������������܂ꂽ�B

��ɖ��܂�[��̃p���`���i�u��j�@�P�X�U�W�N�P�O���P���u�����O���t�v��� |

|

�P�X�V�O�N�P���@�T���E�N���X�g�t�Ŕ��\���ꂽ���F�[�����e�N�j�b�N

�u���E�̃X�L�[�v�P�X�X�P�N�P�Q�������@�R�ƌk�J�Ђ�� |

����P�O��r�\�P�^�g���@���{�͌Â��I�[�X�g���A�Z�@���咣�A���E�̐l�X����������

�@�P�X�V�T�N��P�O��C���^�[�X�L�[�́A�����ԁA�\�A�̎x�z���ɂ������`�F�R�̃r�\�P�^�g���ƂȂ��Ă����B���{����͐��R����ɑւ���ċ���{�����ɂȂ����ǏG�������c���Ƃ��ĂW�O�l�̑�\���Q�����Ă���B�f�����X�g���[�^�[�́A�O��̓��{�A����A�ցA�g�c�ɂ��ŊێR�����A���c��t�A�R�����L�A�O�}���a�A���������A�R�c���K�̂P�O���ł������B

���̂P�O��œ��{�́A�O��̃K���~�b�V���ōD�]�����Ȑi�n�Z�@���̂āA�Â��I�[�X�g���A�Z�@���咣�A���E�̐l�X�����������B

����P�P���@�ő�̐e�P�F�D�̑��A���Ղ�ɂȂ���

�@�P�X�V�X�N�A���m�̐�̏�ŏ��߂ĊJ���ꂽ�����C���^�[�X�L�[�́A�������ɂ�������炸�j��ő�̂Q�S�����̎Q���ĉ₩�ɊJ�Â��ꂽ�B���m�ւ̓���A�悭�m���Ă������X�ւ̊S���A���̑��������j��ő�̑��ɂ����Ǝv����B

�n���R�`���A�R�`�s�A�������͂��̍s���ɐ���t�̊��}�������Đ��E�̐l�X���}�����B�����C���^�[�X�L�[�́A�X�L�[�̐��E�ő�̐e�P�F�D�̑��A���Ղ�ɂȂ����B

���̑����C���^�[�X�L�[�ɂ��Ă̓��{�l�̊S�͍����A���{�̑�\�c�͂r�`�i��̔��f�F����A���s�ψ���ɍ����C����A�����Ĉψ��ɂr�`�i����ɍ������A�ǏG���A�n�Ӎ˒q�A�݉p�O�A�������A���Ï��̂U�l�����A���̑���r�`�i�Ƌ��͂��đ��^�c�ɓ�����Ƃ��Ăr�h�`�i���{�E�ƃX�L�[���t����j�����яȎO�A���R�i�A����B��A�y�Z�ǎ��A�n�Ӑ��q�̂T�l���Q�����Ă���B

�܂��ɁA���{�̃X�L�[�E���グ�Ă̎��g�݂ƂȂ�A�f�����X�g���[�^�[���܂ޖ������͂Q�T�Q�O���ƂȂ����̂ł���B�v���Ԃ��Ă݂�A�P�X�V�O�N�㔼����P�X�W�O�N�܂ł̊��Ԃ͐��E���ɃX�L�[�u�[�������Ă��āA���{�ł���O�̃X�L�[�u�[���ɐ����Ă�������ł���B�����ɍ������D�i�C�ɕ����Ă��������ł�����B

�P�X�U�T�N�o�h�K�X�^�C����V��̂P�O���A�����P�X�U�W�N�A�X�y���̑�W��̂R�W���i�v���X���܂ށj�A�K���~�b�V����X��̂T�O���A�����ĂP�X�V�X�N�r�\�P�^�g���̑�P�O��̂W�O���Ƃ����l�����猩��ΐM�����Ȃ����Ƃ����邾�낤�B

�C���^�[�X�L�[�Ƃ͉����A���̖�ɑ����́A�u���E���̃X�L�[�����鍑�̃X�L�[���t�������W�܂��āA�e�r��[�߂�v�Ƃ������ʂ����m�ɂȂ������ł������ƌ����邾�낤�B

�u����̓C���^�[�X�L�[�ł͂Ȃ��B�������̓C���^�[�X�L�[�����ɖ߂����߂Ɏ���̑����^�c����v�ƁA�C�^���A��\�̃t�[�x���g�E�t�B���N�����͓{�C���܂߂Č�����B

�C���^�[�X�L�[�͑傫�ȓ]�@���}���Ă����B�i�����ɑ����j

�ȏ�

�m09.07�t�@��c�p�V�n |