【連載03】

日本のスキーがもっとも輝いた時代、ガルミッシュ・パルテンキルヘン Shiga Zin

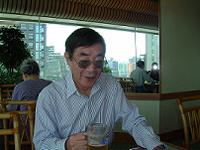

横浜のランドマークタワー内のフードコートにて |

◆教授は私の本でススムの頭をひっぱだいた

クルッケンハウザー教授

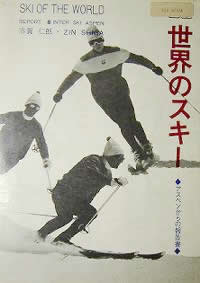

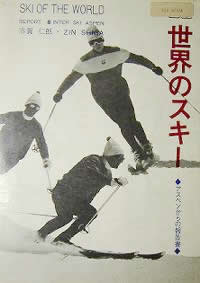

新刊「スキーへの誘い」掲載写真より |

志賀さんと山田さんで |

横浜ランドマークタワーで 志賀仁郎さん |

ク教授:表紙を見て直感したよ |

いろいろとお話をしていただきました |

取材中の 山田 隆 広報委員長 |

志賀仁郎さん |

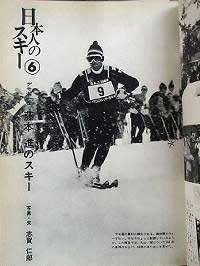

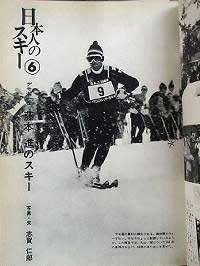

藤本進

志賀さん スキージャーナル誌連載 |

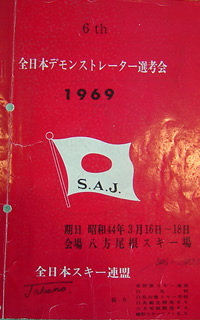

第6回の選考会のパンフレット |

最初に訪れた、サンクリストフで、とんでもない瞬間が生まれた。「ススムと一緒に、ジン・シガという男が来た」と受付のイルミーが校長のクルッケンハウザー教授に電話をかけた。「今すぐ教授はここに来るよ」イルミーが告げた。

教授はすぐに現れ、ススムの頭を、なんと私の本で、ひっぱたいたのである。教授はこう言った「お前の友達がこんなすごい仕事をしたのにお前は私にその事を告げていない」

教授が何故、私の本を持っていたのかについて私は知らない。教授は、私の本をにぎりしめ、私の手を強く強く握った。「私はこの本を手に入れたとき、あまりの感動で何もできなくなった。この本は、その瞬間から私の手を離れることはなくなった。わずかに私が眠っているときだけわきの机の上にある」と語った。

やや落ち着いてから、教授は、私にお前が何をアスペンで見、そして何をつかみ、なにを私たちに伝えたかったか、私は、この本の表紙を見たときに直感した」

「世界のスキーの今をこれ程明確に示してくれた本は、世界のスキーの歴史の中で全く初めての事だ、ジン、お前は何という大きな仕事をしたのか」

私は、あまりの評価に若干たじろいだが、うれしい思いにひたっていた。

◆あの本は今でも大事に持っているんです

私の本「世界のスキー」アスペンからの報告書は、クルッケンハウザー教授の手の中にあっで、サンクリストフのスキー教師養成コースの教科書となり、ドイツ語に翻訳されて、ドイツ語圏のスキー研究家の手に渡り、ク教授からの紹介でフランスのスキー教師養成の学校、エンサ(ENSA)の書庫に納まった。

「世界のスキーをひとつに」としたアスペンインタースキーの理想はこうして実現した。

しかし、その杉山君との長い取材旅行から帰国した私に、冬樹社の社長、滝 泰三はこう告げた「SAJからの強い圧力があってあの本は、初版だけで廃刊にすることになった」と。日本のスキー界、全日本スキー連盟の強い拒否にあった。その本は、個人的なルートを通じて。世界に届けられた。そしてその本はSAJの中心に居た若い研修者の手に渡っていた。

その年の1968年から約20年たってからSAJの理事になった丸山庄司さんが、「あの本は今でも大事に持っているんです」と告げられた。日本のスキー研究の頂点にある平沢文雄さんも私の本を今なお大切に扱ってくれている。

アスペンインタースキーに参加した人々の全ては、日本のスキー界のリーダーとして今なお活動している。

◆驚異の新星が出現、新しい風、新しい流れが生まれた

1969年、第5回のデモンストレーター選考会は、アスペン組を卒業させて、新しいデモを発掘する大会と思われていた。だが勝ったのは斉藤城樹、2位佐藤勝俊、3位丸山周司とアスペン組が頑張り、新鋭たちの前に立ちはだかった。

その第5回、4位に入った浦佐の新鋭 関健太郎、そして10位に入った北海道の藤本進が注目された。第1回、第2回の頂点にあった、平沢文雄はデモンストレーターになる教師のための教習を浦佐で始めていた。関健太郎は、その浦佐のスキー教師であり、藤本進はデモンストレーターになるための教習を蔵王の岸英三さんに求め、平沢文雄の門戸をたたき、熊の湯のパンチョ佐藤勝俊に弟子入りしていた。デモンストレーターになる。それは日本中のスキーヤーの憧れのポジションとなっていた。

その藤本進の努力は次の第6回大会で実を結ぶことになった。丸山周司、関健太郎を押しのけてトップに立ったのである。「北海道から驚異の新星」出現といった一般的な評価が当然のように生まれ、デモンストレーター選考会に新しい風、新しい流れが生まれた。と言っていい状況が生まれても良かったはずだが。それを素直に口にしない人々が居た。

◆うまいスキー教師の勲章としてのデモンストレーター選考会

「あいつは、デモ屋であって、スキー教師ではない。デモに勝つためにシーズン中の全てをデモンストレーター選考会の種目練習に明け暮れている」とする陰口が流されていた。

藤本進は、その批判の中でも、たじろがず精進を進めていた。

「オリンピックをねらう者たちにとって全日本選手権大会に勝ったことが、その切符を手に入れる第一歩なら、インタースキー参加を望む、一般のスキーヤーにとって、デモンストレーター選考会は全日本だ」藤本はそう考えていたはずである。

八方尾根のスキー教師たちは、日本でいちばんスキーのうまいスキー教師の勲章としてデモンストレーター選考会をとらえていた。「藤本に負けるな」それが八方尾根の心意気であった。

◆藤本を追う八方、浦佐の壮絶な戦い

1971年、ガルミッシュ・パルテンキルヘンで開催される第9回インタースキーの代表デモを選ぶ、第7回デモンストレーター選考会は、藤本を追う八方、浦佐の壮絶な戦いとなった。

選考委員長 栗林 薫(SAJ理事、検定部会長)以下の顔ぶれを紹介しておきたい。

松浦益次郎(SAJ理事、指導部会長)、西山実幾(SAK理事、技術部会長)、大熊勝郎(SAJ理事)、浅井清一郎(SAJ技術員)、岸 英三(SAJ常任技術員)。片山秀男(SAJ常任技術員)、青木 崇(SAJ常任技術員)、坂井敏夫(SAJ常任技術員)、青木 巌(SAJ常任技術員)、坂野幸雄(SAJ常任技術員)、丸山庄司(SAJ常任技術員)、平沢文雄(SAJ技術員)、北沢宏明(SAJ技術員)というメンバーが審査に当たることになった。

私はこの41年間、これほどレベルの高い、そして恐ろしいメンバーが集まった選考会を記憶していない。

結果は、1位丸山周司、2位藤本進、3位関健太郎、4位に、アルペン競技の世界から来た吉田智与士、5位平川仁彦、となった。カミソリ周司と呼ばれた、丸山周司は 第4回3位、第5回3位、第6回2位と上位を占めながらトップに立つことはなかった。第7回のトップはどれほどうれしいトップであっただろうか。

◆第9回インタースキーは、「新技法のインタースキー」

1971年ドイツの景勝地、ガルミッシュ・パルテンキルヘンで開かれる第9回インタースキーの代表デモンストレーターは、この

時の上位8人が選ばれた。

ドイツの南の首都といえるミュンヘンから西へ100キロ程走ったところにある観光地、ガルミッシュ・パルテンキルヘンは、ドイツのスキーの聖地である。

そのガルミッシュ・パルテンキルヘンでの第9回インタースキーは、「新技法のインタースキー」となった。

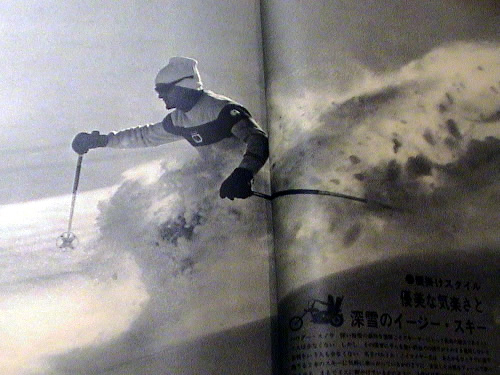

そのシーズン私は、11月から、オーストリアの新しいスキーの基地となる、キッヅシュタインホルンのブンデスハイムに居た。新しいブンデスハイムの責任者となった、バルトル・ノイマイヤーの招待による滞在だったが、そのキッヅシュタインホルンで、新雪の降った朝は2人で、斜面に出、一緒に滑り、写真を撮った。その時、私はバルトルの滑り方が変化したことに気がついた。

立ち上がりの美しいフォームをつくっていたバルトルが、深く下肢を沈める技法に変わっていたのである。私は、その写真を毎日グラフに送り、「スキーのイージーライダー」と報じた。そのあと、サンクリストフに来いと、クルッケンハウザー教授に呼ばれ、サンクリフストフを訪れた。「世界スキー教師トレーニングウィーク」と呼ばれる行事が行われていた。

その3日目か4日目に、突然信じられない発表があった。

キャンバスでかくされていた斜面が現れ、そこで、それまでのオーストリアスキーからは考えられない技法が公開されたのである。段々畑の様に作られた斜面にオーストリアの名スキーヤー達が、それまでのオーストリアでは想像もできない技法を見せたのである。「曲げてまわし、押して曲わす」とクルッケンハウザー教授が説明した。ヴェーレンテクニックの発表であった。

「世界のスキーは変わる」そう実感される1日であった。

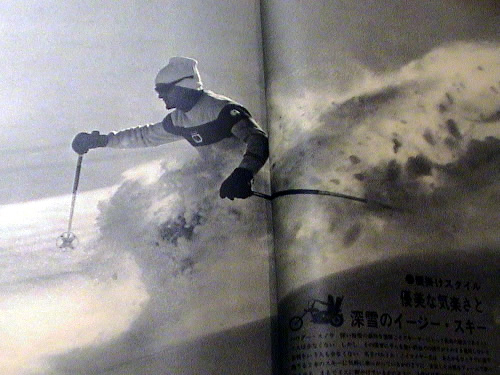

バルトル・ノイマイヤーは、古いオーストリア技法の申し子のような存在であった。それが1970年1月、ある日、私に見せた技法は従来のオーストリア教程からは考えられない技法であった。私はその技法を毎日グラフの大頁をさいて報道した。「スキーのイージーライダー」と。 (コメント:志賀Zin) |

◆日本人の新技法に関する対応

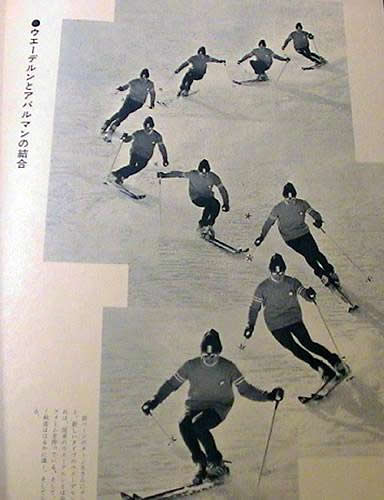

オーストリアの沈み込み技法 |

オーストリアの沈み込み技法 |

ヴェーレンテクニックが発表された、その夜、私はそのテクニックについて、詳細な手紙を書いた。初演された雪の段々畑、そして、そこを滑るオーストリアの名手のフォームを、図に書いて、次の日、日本の友人である平沢文雄に送った。FAXすらなかった時代であった。

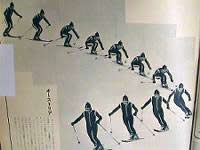

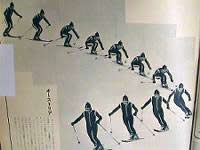

約2ヵ月後、日本に帰国した私は、すぐに浦佐をたずねた。そこには、私の目を釘付けにするシーンが展開されていた。サンクリストフの斜面と全く同じ段々畑のバーンが、造られ、そこを浦佐のスキー教師たちが滑っていた。日本人の新技法に関する対応の早さ、浦佐ならでは、と私は感じ取った。

「志賀さんの手紙を受け取った次の日には、この斜面を造り、その日から毎日、ここで練習をしているのです」と平沢は、そう私に語った。

それから、数日後、デモンストレーター選考会が行われる八方尾根を訪れた私は、またまた、驚くべきシーンに遭遇した。デモンストレーター選考会出場を目指す、スキー教師たちが、兎平のコブにヴェーレンテクニックで、挑戦していたのである。何と言う早い対応であろう。驚いて見ていた私に、吉田智与志君が、問いかけて来た。「志賀さん、ヴェーレンテクニックと、フランスのアヴァルマンテクニックとは、どう違うのですか?」と。

アルペン競技の世界にあって日本のトップレベルに居た吉田君はフランス流の滑り方でデモンストレーター選考会に出場している極めて特異なスキーヤーであった。私は、「ジョルジュ・ジュベールが、コブを飲み込むと説明し、ホッピッヒラーが、頂点を過ぎてから、下肢を伸ばすと、同じ技法に違った説明をしていると思えるが、ほぼ同じ技法だと思うよ」と語った。

|

ヴェーレンテクニックの発表は、まさに突然のことであった。オーストリアが、フランス、ジョルジュ・ジュベール教授の主張したアバルマン技法に近い沈み込み技法を採用した最初の日となった。 (コメント:志賀Zin) |

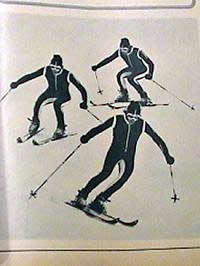

◆ヴェーレンから曲進系へ

その当時(1970年)、日本のスキー界では、1968年アスペンの代表となった、佐藤勝俊のスキーの研究が、進んでいた。「パンチョターンの研究」「悪雪のパンチョ」とする、研究であった。関西のグループがその中心に居た。教育本部長であった西山実幾さんを中心とするグループは、膝をかかえ込む、屈膝、平踏み、先落としとする、新技法を主張していたのである。

その主張は、フランスのアバルマン技法、オーストリアのヴェーレンテクニックをも上回る、技法であったと私は考えている。屈膝、平踏み、先落としとする説明は一般のスキーヤーにも納得できる技術要素であった。パンチョターンから発想された、日本の技法それは曲進系技法として一般化されようとしていた。1970年、サンクリストフの小さな段々畑で試された、前衛的な技法は日本の雪の上に曲進系技法として、定着しようとしていた。

1971年のガルミッシュのインタースキーで日本のデモンストレーター達が演じて見せた技法は、ヴェーレンテクニック、アバルマン技法を抜いて、よりスムーズに、凸凹斜面を滑る技法として認められたのである。

|

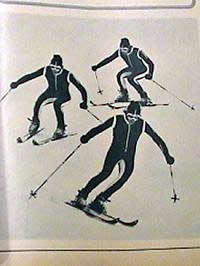

関健太郎の曲進系のターン

1970年頃、日本のスキーは佐藤パンチョの深雪の技法を分析して曲進系と呼ぶ沈み込みのターンを開発した。この技法は1971年第9回インタースキーで極めて高い評価を受けた。世界のスキー技法は、この技法に流れを作り出していた。 (コメント:志賀Zin) |

◆日本のスキーがもっとも輝いていた時代

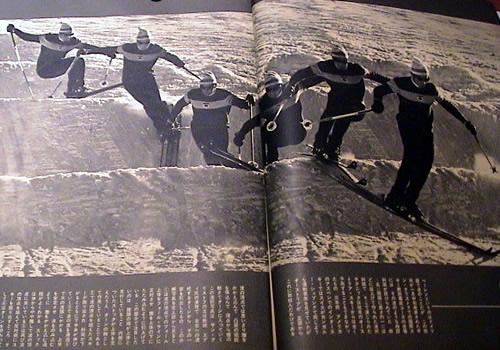

サンクリストフのヴェーレンテクニックの発表のあと、ガルミッシュのインタースキーが始まった。各国のスキーは大きく変わっていた。ドイツのシュロイダーテクニック、スイスのOKテクニック、オーストリアのヴェーレンテクニック、フランスのアバルマンテクニックと、新しいテクニックが発表され、日本も、パンチョターンを進化させた、曲進系技法と呼ぶ技法を発表した。

スイスのカール・ガンマは、その風景を笑って、「世界中が同じ技術を発表し、それぞれ別の名称をつけている」と。

最終日前の一日、深い森の中に奇妙な人工斜面が作られた。雪を積み上げ、峯の様な山を造り、その峯のコースに凸凹のコブがつけられていた。

クルケンハウザー教授は、そのコースにターフェルピステと名前をつけ、これからどこのスキー場にもこうした難しいコースが出現する。昨日までに各国が示した新技法をこのコースで試して見てくれ、と言った。

先ず、サンクリストフのエディ、バルトル、ルッギーらが見事に滑り、ヴェーレンテクニックの有効性を実証してみせた。

各国はそれぞれ、3人づつの名手を滑らせたが、日本は、丸山、藤本、関、吉田、平川らトップデモンストレーター5名程が、それに参加した。

何回も試技がくり返される中で、スピードが上がり、素晴らしい集団のショウとなった。

私の見る限りでは、日本のトップデモンストレーターの連中のスキーがもっともはなやかに見えた。

日本のスキーヤーの技術が世界の頂点にある。日本の主張する曲進系技法が新しい時代の新しい技術と納得させた瞬間であった。

新技法のインタースキーは、こうして終わった。日本から参加した若者たちははれやかな笑顔で自信をみなぎらせて帰国した。

日本のスキーがもっとも輝いていた時代と言っていい。

(つづく)

※使用した写真の多くは、志賀さんが撮影されたものです。それらの写真が掲載された、株式会社冬樹社(現スキージャーナル株式会社)、スキージャーナル株式会社、毎日グラフ・毎日新聞社、実業之日本社の出版物を撮影させていただきました。

[2004年10月8日付 上田英之]

|