【日本のスキーを語る 連載44 志賀仁郎(Shiga Zin)】

世界に並ぶために今何をするべきか

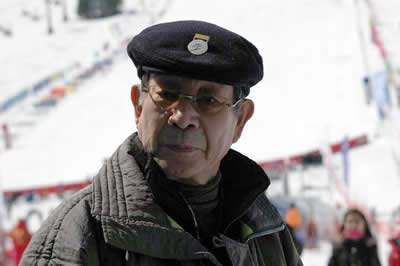

最終日の決勝 総合斜面をバックに |

◆"日本のスキーを再び世界のスキーの中に並ぶ国にするために、今何をするべきか"

私は前回までの数回を使って、今、日本のスキーが世界の流れからおくれているという現実を報告した。日本は10年20年という桁ではなく、何と40年おくれているのである。同じスキーというスポーツを国民の誰もが楽しめるスポーツにしている先進国から見れば、「日本はいったい何をしているのか」といった疑問が沸いて当然。「このままで日本のスキーは何処に行くのか」といった危惧を抱かれる国になっている。

何故そうなったのかは書いた。それを今追求しても、何も見つけることはできないと私は思う。どうすれば、世界に「日本のスキーは」という時を再び呼び戻すことができるのか。そこに視点を置いた考察が求められているのである。

指導者認定制度の改革、一般スキーヤーに対するバッヂ制度の改革、そして日本人の日本人のためのスキー技法の開拓といった作業が求められているのである。

40年50年、世界から見放された日本のスキー、それを一挙に取り戻すことはできない。日本のスキー界は改めて、世界にどう追いつき、世界にどう認められるか。そこから再びスタートしなければならないのである。

プリンスホテルの8階から観戦する志賀さん |

◆ これほど周囲を緊張させた大会は私の記憶の中にない

第45回を迎える全日本技術選手権大会を見た。井山君柏木君の壮絶な1位争い。45年の歴史の中でこれほど周囲を緊張させた大会は私の記憶の中にない。2人は強さと速さを競い合い、日本のスキーの頂点を争った。見事な戦いであり、日本のスキーの今を伝えてくれる競い合いであったと考える。

何が1点差を分けたのか、それはスキー専門誌がどう書き、どう評価するかを、私は見守りたい。

私は体調が優れないため、プリンスホテルの8階の窓から技術選を見たのだが、予選、本戦、準決勝、決勝を進む中で、日本のスキーの今、ある姿を見たという思いにとらわれた。日本のスキーは確実に進化していると思えるのである。

「強さと速さ」日本のスキーは、そのテーマに沿って流れている。気温が高いコースの雪は柔らかく、滑りにくい。その難しいコースで、日本のトップスキーヤー達は堂々とその難雪を攻略していた。「これだけのレベルのスキーヤーが、これだけの数いる国はそう多くはないだろう」私の素直な感想である。

プリンスホテルの8階から観戦する志賀さん |

◆風景を眺めながら、奇妙なことに気がついた

私はその風景を眺めながら、奇妙なことに気がついた。それは、競技が行われている斜面の柵の外にほとんど観衆がいないということなのである。ロープを張った競技斜面の外には、多数のスキーファンが滑り、歓声を上げているのだが。彼らのスキーはプルークボーゲンすら満足に出来ないレベルなのである。中には、プルークで真直ぐ滑り降りるスキーヤーもいる。そうしたレベルの大集団が、日本のトップを争っている競技に全く関心を寄せていない。それは極めて特異な状況といえるだろう。

競技斜面と一般のスキーヤーが滑る斜面を区切るナイロンロープの外側には、何人かの若者たちが豆腐屋のラッパを吹いているのだけといった寒々とした風景があった。

日本のスキー界の中からトップのスキーヤーは誰か、それを競い合う場はまったく一般のスキーファンにとっては無縁の世界となっているのである。あまりにも大きな乖離といえるだろう。

(編集者注:ナイロンロープ近辺は事故防止の為に離れて見ていただくか、ゴール近辺の観客席での観戦をお願いした経緯があります)

◆苗場という土地柄がそうなのか

苗場という土地柄がそうなのか、長い間八方尾根の技術選手権大会、デモンストレーター選考会を見て来た私には、奇異な現象が日本のスキーに進行しているとしか見えてない。

何故、苗場のスキーファンは技術選に関心を示さないのか。

ひとつの答えは、苗場に来るスキーヤーの技術レベルが極めて低いからではなかろうか。「あんなうまい連中が滑っているところを見たって、俺たちには何の参考にもならないよ」とあきらめてしまっているのではなかろうか。

また、もうひとつの理由は、苗場に来るスキーヤー達は大変忙しい。夜行バスで来て着替えをバスの中ですませ、夕方再びバスで帰るというすさまじいスケジュールでスキーを楽しもうという若者たちは、リフトの一日券を目いっぱい使って滑ろうという貪欲なスキーヤーが多い。とても技術選など見ていられない、といった事情があるのではなかろうか。

そしてさらに勘繰ればスキーナンパの聖地である苗場に来たら、うまい奴らを見る、見せるというヒマはないのであろう。

そうしたいくつかの理由の上に苗場のスキーヤーと八方尾根での技術選を囲むスキーヤーとの違いがあるのではなかろうか。

「いやー志賀さん、来年八方へ戻ればこんなことにはなりませんよ。観客はきっと戻って来ますよ」何人かの人がそう私に語った。

しかし、私は苗場で起きた技術選と一般スキーヤーの乖離は、そう簡単には消しさることはできないと危惧しているのである。

◆日本で一番となる名誉を手に入れるために研鑽を積んでいる

出場する選手の意識の変化も見逃すことはできない。かつて技術選、デモ選は、日本中のスキー教師たちの研鑽の成果を競う場であった。しかし今は、技術選は誰が日本で一番スキーがうまいのかを競う舞台になっている。出場する選手たちは、この日本で一番となる名誉を手に入れるために研鑽を積んでいるのである。それらの選手を送り出すスキー場もスキー学校も、彼らにスキー場の知名度を高めるため、スキー学校の人気を支えるために、特別な練習の機会を与えている。

今回の表彰式で男子第一位となった井山君は「明日から来年の技術選に勝つための練習を始めます」と語った。私はその言葉を聞いて日本のスキー界に世界のどの国にもない特殊な集団が生まれ育っていることを感じた。

◆オーストリアにも日本の技術選手権大会の様な競技会はあるが…

かつて私は、この連載のどこかで、オーストリアにも日本の技術選手権大会の様な競技会が企画され、フランスには昔からシャンピオン・モニターという競技会があると書いた。しかし、それは今日本で行われている技術選とは性格の違った競技会なのである。

何が違っているのか。それはオーストリア、フランス共にスキー教師だけの競技会であるということなのだ。

各地のスキー学校で働いているスキー教師が、その学校からの推薦を受けて参加し、タイムレースによって順位を競う。それがヨーロッパにおけるスキー教師たちが楽しむ競技会なのである。

◆技術選を戦う特異な集団

日本の技術選のように、スキー教師でもない、アルペンレーサーでもない若者たちが競い合う競技会はヨーロッパ、アメリカ、カナダにはない。日本では、ワールドカップを戦うチームに選ばれた選手が、レースで結果を残せなかった直後にこの技術選に出て来るといった現象が起き、そこでそこそこの結果を残せば、スキーで食って行く道が見える、というのはヨーロッパの人々には理解ができない状況だといえるのである。

私は、かつてデモンストレーター選考会から切り離して技術選手権大会を行うとする当時の教育本部長 菅秀文さんの決断を高く評価したことがある。

それは、その当時のデモンストレーター選考会が、スキーヤーの技術をスキー教程が求める技術を競い正確で美しいスキーを求める傾向が強くなりスキー本来の速さを失ってしまっていると感じていたからである。

「このままでは日本のスキーはスポーツではなくなる」という危機感が生まれていた。デモ選と別に技術選を作る。その対応は歓迎すべきものと思われた。

以後、デモ選、技術選は、それぞれ別々な性格を深めながら現在の二極化の状況にまで進化して来た。

この二極化は進むにつれて、思いもよらない弊害を生んでしまった。技術選を戦う特異な集団を生んでしまったのである。

この集団を日本のスキー界が、どう摂り込み、どう活用して行くのか、大きな課題がある。

◆日本で技術選を再び本来求められる競技にするには、どうしたらいいのか

ヨーロッパでは、こうした競技会に出場するには地元のスキー学校で何日スキー指導活動を行ったか、そしてその地元のスキー学校の推薦が必要である。それはあくまでもその競争が技術的に秀でたスキー教師を発掘するという目的を明確にしているためなのである。日本で技術選を再び本来求められる競技にするには、どうしたらいいのか、考えてみる必要があるのではなかろうか。

私は、まずこの選考会に出場する選手の資格を、若干修正することを考えたらいいと思うのだが。次に技術選の上位に入ったスキーヤーを、日本のスキー技術の進歩にどう活かすかを考えたらいいと思う。例えば技術選以降の各地の研修会への参加を促し、彼らの技術を日本のスキーの新しい流れを呼ぶ研究材料とするというのも一案であろう。

さらに技術選の上位を占めたスキーヤー達をヨーロッパのスキー先進国に送り、その国の技術を学ばせ、指導法を身につけさせるというのはどうだろうかと思う。

◆日本のスキーを再び世界に近づけるための一頁

世界のスキー先進国から見放されてしまった日本だが、技術選を戦った勇士たちをそこまでで終わらせない思索を考えなければならないはずである。

今、日本のスキーは強さと速さを指標として進化しようとしている。だが、ヨーロッパの先進国はその段階を超えて、キレと走りに焦点を移している。日本のトップのスキーヤー達が、それを理解し身につけることは、40年おくれた日本のスキーを再び世界に近づけるための一頁になるはずである。

[08.05.16付 教育広報委員会 上田英之] |