【連載07】

第12回セストのインタースキー Shiga Zin

※この連載06は、連載04からの続きとなっております。

スキージャーナル社訪問 |

◆第12回セストに参加したデモンストレーター

スキージャーナル社で連載写真の確認 |

志賀さんと副編集長の井上さん |

佐藤正明(マチャアキ) |

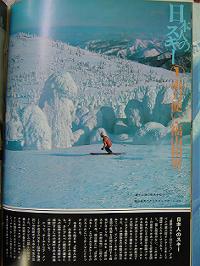

山田博幸の制限滑降 |

1983年、蔵王インタースキーの次の第12回セストインタースキーに参加したデモンストレーターは、佐藤正明、佐藤正人、太谷陽一、相田芳男、工藤正照、山田博幸、宮津久男、吉田幸一、星野正晴、細野博のSAJの10名と、石川、菊池、宮田のSIA側から3人の13名であった。

彼らは、藤本進、平川仁彦、丸山周司、丸山隆文、関健太郎ら名デモンストレーターと呼ばれた男たちのあとを追う形で出てきた男たちであった。しかし、彼らはスーパーデモンストレーターと呼ばれた先輩たちを抜いた評価を受けていない。私の目から見ても、藤本、平川につぐ名手たちと思えない平凡な男たちであった。

◆2人の気になる男たち

しかし、この10名のなかで気になる男がいた。佐藤正明、マチャアキである。とてもデモンストレーターになれる体形をしていない。いわゆるチビである。そして浦佐の山田博幸であった。

佐藤、山田のデビューから、セストまでを追ってみたい。

藤本、平川、関らがトップを争っていた、1968年アスペン以後の数年、アスペン組をおびやかして、藤本、平川が上位をねらっていた。当時私は毎年デモンストレーター選考会のレポートをスキージャーナル誌に寄稿していた。その時代がほぼ終る頃、1975年、第11回デモンストレーター選考会に全くなんの前触れもなくその2人の男は出現した。

第11回デモンストレーター選考会は、藤本の圧倒的な強さだけが印象に残ったデモンストレーター選考会であったが、その中で2人の新鋭のスキーが注目された。藤本について2位につけた佐藤正明であり、浦佐の新しいエースを期待された山田博幸であった。

◆本選から一気に浮上佐藤正明、浦佐の秘密兵器山田博幸

佐藤はこの第11回に初出場、新潟県のお偉方の間では、県予選の段階でひそかに上位をねらえるかも、の期待はあった。それが本番になって一気に、関、三枝、丸山らを抜いて藤本に迫るとは予想し得なかったはず。

第1日目の予選の成績は998点と平川につぐ26位、誰もが、ここから一気に上昇するとは考えられない。「うまく行けば10位ぐらいに入るだろう」が一般的な見方であったろう。

本選に入って、正明(マチャアキ)の成績が注目される様になった。本選の最初の種目、急斜面パラレルに271点で10位。次の急斜面ウェーデルンも273点で10位になり一気に上昇してきた。そしてステップターンは藤本につぐ2位、総合滑降で6位と、着実に得点を積み上げて、藤本に迫り、最終種目の制限滑降でトップを奪い一気に2位に浮上した。

山田博幸は、浦佐がひそかに秘密兵器として開発していた若者であった。3年ほどパトロールとして働き、平沢の特訓を受け、準指導員を取得したこの年、はじめてデモンストレーター選考会に投入された。

佐藤正明、山田博幸は、新潟県の新しいエースとなった。そして2人はセストインタースキーのデモンストレーターに選出された。

◆セストはドロミテ山塊の中の小さな村

”セストって何処” オーストリアの古都インスブルックからイタリアに通ずる国境ブレンナーで、税関の職員にたずねた。彼はキョトンとして、「えっ知らないよ、ちょっと待っててくれ、古い職員に聞いてみるよ」と言って事務所の奥へ入っていった。出て来たオジサンは「俺も良く知らないけど、ドビァッコまで行って聞いたら判るんじゃないか」と言った。

国境警備の職員でも、そこを知らなかった。車を南に走らせ東に入って、コルチナダンペッツオに入る道を走った。ドビァッコの街のはずれ、コルチナダンペッツオに伺う道路のわきに、30センチ程の小さな枝切れに、SESTOの文字と矢印を見つけた。「あ、やっとこれでそこに行ける」私は、その小さな枝切れの示す方向に走った。約30Kメートル程、走ったところにセストはあった。

ドロミテ山塊の中の小さな村であった。「えっ、ここでインタースキーが」それがそこへ着いた時の思いであった。私に宿舎の小さなペンション、同居者はあの福山和男君であった。

福山和男

志賀さん スキージャーナル誌連載 |

福山和男 |

中央(白いウエア)クルッケンハウザー教授 |

ホッピッヒラー教授 |

私と福山君は30年近い交遊がある。蔵王のフクチャンと言われていた時代から2人で朋文堂のスキー雑誌に「オーストリアスキーの再検討」の記事を書き、私の乗るヨットのクルーとして夏を通じて一緒に過し親交を深めて来た間柄だった。

◆スキー指導理論をたたかわせる場

地味な開会式が始まった。イタリアでは村の若者たちの結婚式や小学校の運動会にも村のブラスバンドが先を歩く、という習慣を全く無視して、何のバンドもない静かな開会式で第12回インタースキーは始まった。

蔵王で「インタースキーはこんなお祭りではない、私たちは、セストで、インタースキーを元に戻すことに努力する」と言ったフィンク教授の言葉をここで確認することになった。

インタースキーはお祭りではない。参加する国々のスキー技術を比較し合い、スキー指導理論をたたかわせる場だ。というイタリア側の意思がそこに感じとれた。

地味な会議が続いていた。しかし集まった各国の代表団には、ある期待があった。「日本は今度、何をみせてくれるだろうか」という想いである。

◆日本が、「何か新しい提案を持ってくる」

インタースキーの幹部の人々は、「セストでは日本が何か新しい理論を出してくる。」「何故日本はあんなに大きなスキーマーケットがあるのか、その秘密が明かされる」といったさまざまな期待がささやかれていた。

それは、当然と言えば当然の話で、第7回バドガスタイン、第8回アスペンで、デモンストレーターの技術が高い評価を受け、第9回のガルミッシュでは、藤本、平川、関、吉田らのデモンストレーターの技術レベルが、オーストリア、フランス、イタリアと並ぶ、高さにあると見られ、第11回の蔵王で巨大なお祭りを演出して経済大国スキー大国と日本を認識させていたはずで、その日本が、「何か新しい提案を持ってくる」とする情報は、世界中の誰でもがワクワクする予感を持って当然のことだったのである。

しかも、セストへついてからの情報では、クルッケンハウザー教授が日本の論文発表のアシストをする。ホッピッヒラー教授がデモンストレーション会場で、日本の技法の解説をすると伝えられては、「日本への期待」はセストをつつみ込んでも不思議ではなかったはず。

◆バリアブルスキーイング

「バリアブルスキーイング」と称する、指導理論は、SAJの菅秀文さんと福岡孝純君との2人で発表された。

「何を言っているのか判らない」

菅、福岡の講演の間中、多くの外国人スキー関係者が席を立って帰っていった。次の日、日本のデモンストレーションは始まった。日本チームの通訳岩間智子のわきにホッピッヒラー教授が立ち彼女の言葉を追うように教授が解説を続けた。私は、これまで、オーストリアがこれほど日本の発表に協力した例を知らない。

平沢文雄が、主張する、ペダルプッシングの技法、そして、そこから発生すると言う新しい技術は、世界のスキー関係者を驚かせた。押して押して、ずらしてずらしてとするデモンストレーションは、異常であった。スキーは押せば前に滑るという常識を完全に無視した技法であった。

会場に、混乱が走った。「いったい日本は何を主張しているのか」

ひとり去り、ふたり消え、いつの間にか観衆は減っていった。ホッピッヒラー教授は、その中にあっても日本の友人としての立場を貫き通して最後までそこに立っていた。

日本の評価に混乱が起きていた。混乱は、ヨーロッパ、アメリカの国々ばかりではなく、日本チームの中にも生まれていた。

日本チームのコーチのひとりだった見谷昌禧君が私を訪ねて来た。丁度、福山君とお茶をのんでいるところだったのだが、そこで「志賀さん、あの理論は間違っていますよね、あんな練習をやったら、みんな股関節をぶっこわしてしまいますよ」と例の早口で私に告げた。

私は、「平沢君は、アスペン前から、ワゥワゥシュブングと呼ぶオーストリアの理論を信奉していて、それを発展させたというか強調してああした練習法を考えたんたんだろうけどね」とやんわり見谷君に説明していた。

そんな2人の話の中に福山君が割り込んで来た。「見谷さん、平沢理論が間違っているのなら、そんな事日本に居る時に気が付いてるはず、何故貴男はここに居るんですか、とっととコーチをやめればよかったんじゃないですか」その瞬間から3人の間にきまずいムードが流れていた。見谷君は、福山君の理論家としての深さ、論客としての力量を知らなかった。私が「もういい止めろ2人とも」というまで、その論争は続いた。

見谷君は、帰り際に小声で「あの人は誰ですか」と聞いた。そして、「僕は死ぬまであの人とは会いたくありません」といって帰って行った。

平沢君が訪ねてきた。私が、福山君と一緒に居る事にびっくりした様子だったが、「どうでしたか今回のインタースキーは」から始まった2人の話は、福山君が口をはさむ様になってから険悪なものとなった。

「あんな理論は、理論ではありませんよ。」福山君の追及は徹底していた。

「福山さん、もうこれ以上、私を責めるのはおゆるし下さい」と言うまで、福山君の攻撃は続いた。

ワールドカップのヨーロッパシリーズが終ってから、サンクリストを訪れた。クルッケンハウザー教授は、「ZIN、あの理論は間違っている」と告げ、ホッピッヒラー教授は、「日本の評価が低かったのは残念だったけど、あの理論、練習法は間違っているよ。ペダルプッシングという運動は、あーいう動きには結びつかないよ」と語った。

公式初参加のバドガスタイン第7回大会以来、上昇を続けた日本スキーの評価は、第12回で消滅した。

(連載号未定 つづく)

※使用した写真の多くは、志賀さんが撮影されたものです。それらの写真が掲載された、株式会社冬樹社(現スキージャーナル株式会社)、スキージャーナル株式会社、毎日グラフ・毎日新聞社、実業之日本社の出版物を撮影させていただきました。

[2004年11月14日付 上田英之]

|