【連載02】

アスペンで見た世界のスキーの新しい流れ Shiga Zin

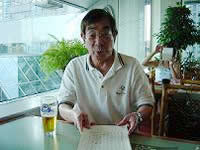

志賀さんの著作「世界のスキー」を前にして熱くお話いただきました |

バドガスタイン インタースキーに初参加を果たした日本のスキー界は一気に近代化、国際化の波に乗った。帰国した5人のデモンストレーター、そして5人の役員たちの報告会、講習会はどこも超満員となった。「インタースキーに参加し世界のスキーを知り、日本のスキーを世界の人々に伝える」その大きな目標は達成された。

1年おいて、1967年 再び、クルケンハウザー教授が若いデモンストレーターを連れて来日、SAJ特別研修会を日本各地で開催した。

志賀さんから原稿をいただく |

これが原稿です |

技術選名物「のぼり」 |

ギャラリーも熱心に観戦 |

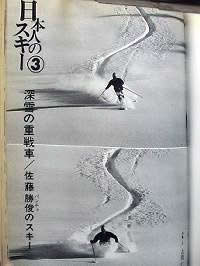

パンチョ 佐藤勝俊

志賀さん スキージャーナル誌連載 |

パンチョの新雪滑降 |

パンチョの新雪滑降 |

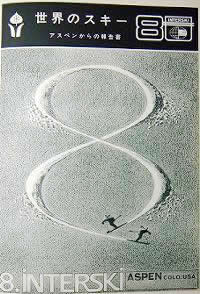

これがアスペンのポスター

これがアスペンのポスター |

|

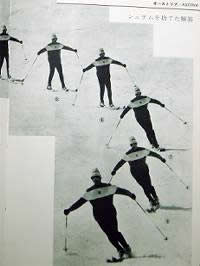

オーストリア プルークボーゲン |

シュテムを捨てた解答 |

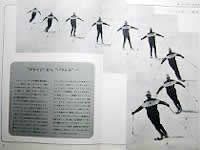

ブライトからパラレルへ |

日本チームの滑り |

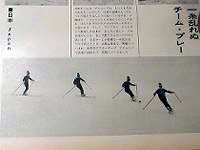

一糸乱れぬ日本チーム |

志賀さんの「世界のスキー」

(株)冬樹社 |

◆バインシュピール技法に異議が出現

この時代、オーストリアには、大きな変化が生まれていた。それは、1951年に発案され1955年には、「オーストリアスキー教程」として世界中に普及していた「バインシュプール技法」と呼ぶ、教え方に異議を唱える学者が世界各地に出現していたのである。

オーストリア国内でも、ウィーン大学のフリッツバゥムロック教授の論文が注目されていた。「2本のスキーを交互に操作するシュテム・シュブングは、どれ程、習熟してもパラレル・シュブングにはならない」とする指摘であった。プルーク・ボーゲン、シュテム・ボーゲン、そこから発展させたシュテム・シュブングは、どれほど習熟してもライナー・シュブングにはならない。ライナー・シュブングは、はじめから交互操作を廃した指導法でなければ身につかないとする指摘であった。

シュテム・シュブングにどれ程習熟しても、交互操作のクセは残る、それはあくまでも高度な、シュテム・シュブングであり、パラレル・シュブング、ライナー・シュブングとは異質の技術なのだ。

シュテム(交互操作)は、どれほど習熟しても、パラレル・シュブング(ライナー・シュブング)にはならない。その理論は、クルッケンハウザー教をゆすっていた。

◆オーストリアスキーの再検討

日本でも、パラレルははじめからパラレルとして習わない限りパラレルにはならないという主張があった。その提唱者は、猪谷千春選手の父で、スキーの技術、指導法の日本における先駆者、猪谷六合雄さんであった。

テールジャンプを繰り返し、少しずつテールを左右に振り出すことを習得させ、それを発展させたパラレルターンに導くとするその指導法は、シュテムを習うことを軸にした、オーストリアの古典的な指導とは全く、違う方法であった。

私は、その当時、たった一冊あったスキーの専門誌、SKI(朋文堂発行)に 「オーストリアスキーの再検討」と題する膨大な原稿を書いた(SAK 28号) その原稿は、この春、なくなった友人、福山和男君からの情報を元にして書いたもので「今、オーストラリア国内でも旧教程に対する批判が巻き起こっていることを伝え、その批判の内容に、解説を加えたものだったが、日本のスキー関係者に理解は得られなかった。第2回第3回と回を重ねていたデモンストレーター選考会は、古いオーストリア技法、どれだけ正確に美しく演じられるかを競っていた。

◆カミソリ周司に注目

注目されていたのは、八方尾根の丸山周司であった。「カミソリ周司」と呼ばれた丸山のスキーは、それまでの日本人にない、切れと走りを持っていた。

第4回のデモンストレーター選考会は、1967年春の八方の残雪で行われた。アメリカ、アスペンで開かれる、第8回インタースキーの代表選手を決める、極めて重要な意味を持ったデモンストレーター選考会であった。

バドガスタイン組と周司との対決、そうしたムードで大会は進行していった。

◆パンチョが来る

そのムードを一気に吹きはらう、スターが生まれた。志賀高原、熊の湯の佐藤勝俊である。佐藤は、その前年から、オーストリア、サンクリストフに渡り、ブンデスハイムでオーストリア スキーの特訓を受けていた。

力強く、重いスキーであった。各種目ごとに佐藤の力は、認められ、種目ごとに、「パンチョが来る」と注目されていた。

黒菱のくされ雪の中に設定された「悪雪滑降」と呼ばれた種目が注目された。

春のくされ雪、誰もが苦戦していた。審判団がこれでは駄目だ、別の斜面に移して、やり直そうと相談していた時、「パンチョが来る」と誰かが叫んだ。パンチョは、その重いくされ雪を踏み抜くように一足一歩、雪を踏みくだいて、ゆうゆうと降りて来た。

ゴールに飛び込んだ、瞬間大きな拍手が起き、大歓声がゴールをつつみ込んだ。

「悪雪のパンチョ」の伝説はこうして生まれた。

◆アスペン大会のテーマは「世界をひとつに」

アスペンの代表デモンストレーターは8人となった。 八方尾根の丸山周司、熊の湯の佐藤勝俊の名がその中にあった。バドガスタイン組からは、斉藤城樹が入った。SAJの関係者、報道関係者を加えて日本チームは36人になっていた。

アスペンは、アメリカ大陸のほぼ中央、アメリカで最初にスキーが行われたという巨大なスキーエリアであり、アメリカ開拓の歴史と文化を感じさせる町であった。

1968年アスペン第8回インタースキーそれはインタースキー史上最も意義のあった大会であった。その最大の理由は1951年ツールスで第1回が開かれたその時から対立を続けてきたフランスとオーストリアが、その鋭い対立の意識を捨て、お互いの理論を認め合いお互いの技術を研究し合い、良いものは、吸収し合うという協調の姿勢を見せたのである。

地元アメリカの人々が用意した大会のポスターがそれを強調しているかに見えた。雪の中に2人のスキーヤーが8の字を描いてすべる姿はひとりがフランス流でひとりがオーストリア流で滑っているのである。

大会のテーマは「世界をひとつに」と言うものであった。

◆オーストリアの新しい指導法が発表される

和やかな空気の中進行したインタースキーでもっとも注目されたのは、オーストリアであった。クルッケンハウザー教授とホッピッヒラー教授の共同研究として発表されたオーストリアの新しい指導法は、グルンド・シュブングと呼ぶ、プルーク・ボーゲンを簡単にしたやさしいターンの技術を基礎に組み立てられた、見事なものであった。

その前夜の講演で、クルッケンハウザー教授は「私たちが1950年代に発想し、1955年には世界中に普及しスキーのバイブルと呼ばれていた 旧オーストリアの技術指導法は、それから20年近く経って、私たちは、その指導法を再検討する時期に来ていると感じ、全く新しい発想による全く新しい指導法を明日発表することにしました。」と予告していたのだが、

快晴のデモンストレーションゲレンデで始まった。その発表は、オーストリアの国旗を持った少年を、10人前後の可愛い子供たちがかこみ、その後ろを名デモンストレーター、エディハワイス、バルトル・ノイマイヤーといった名スキー教師が追う。 はなやかなショウであった。

びっしりデモンストレーションゲレンデをとり囲んだ観衆から大歓声が沸きあがった。

そのショウに続くオーストリアの新しい技術、新しい指導理論は、世界中のスキー指導者を納得させていった。「斜滑降からフォールラインに滑り込むには、立ち上がりながら両スキーを外に押し出すことがもっとも簡単な方法である。その腰高のプルークのフォームから、膝を曲げて反対側の斜滑降に移る方法は、どんな運動能力の低い老人達にとっても習得することはやさしい。このターンの方法を私たちは、グルンド・シュブングと呼ぶことにした。そのグルンド・シュブングを、洗練させることによって、シュテム・シュブングもパラレル・シュブングも可能になる」オーストリアは、そう主張したのである。

その新しい指導理論は、シュテムからパラレルは生まれないとする、シュテムの壁と呼ばれた、旧オーストリアスキーに対する攻撃を完全に外していた。

グルンド・シュブングを基本に、パラレル・シュブング、シュテム・シュブング、ウェーデルンが横並びの技術となった。

プルーク、プルーク・ボーゲン、シュテム・ボーゲン、シュテム・シュブング、ライナー・シュブング、ウェーデルンと、縦に組み上げられた指導法は、横に幅を広げる指導法になったのである。

私は、オーストリアのこの思い切った大改革に驚き、感動した。世界のスキーは、新しい時代に入ろうとしていた。

◆スランスもオーストリアに近いものに

フランスの発表もまた感動ものであった。若い研究者、ダニエル・ジョンビルによって公開された技法は、圧倒的なスピードのデモンストレーションで会場をうならせたが、そこに演じられた技法は、深まわりの後半、上体を外向傾にする極めて、オーストリアに近いものとなった。オーストリア、フランスの対立は消えた。

私は、そう納得していた。

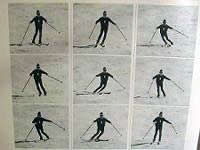

◆日本の演技は整然と

参加国は18カ国となっていたインタースキーで日本はどう評価されたであろうか。世界のスキー国の人々は日本に過大な期待を寄せていた。東洋のスキーの国は、これから大きなマーケットになるとする資本主義的な思いはあっただろうが、フランス、オーストリアに学んだ日本は、どんなスキーを見せるか、という意味での関心も高かったと思われる。

8人のSAJデモンストレーターの演技は、整然と進行してた。私と並んで、そのショウを見ていたデック・ニーダム(後にアメリカスキー雑誌 SKIの編集長となる)がつぶやいた。「何だ、日本は古いオーストリアスキーを正確により美しく演じているだけだよ。日本はオーストリアの属国になったのか。」と。

前年日本に来たクルッケンハウザー教授が残していった「ワウワウ・シュブング」と名づけられたウェーデルン習得方を混えて、日本の演技は終わった。

参加した全ての国の全てのデモンストレーター達による大集団滑走で、アスペン第8回インタースキーは終わった。

◆世界の新しい流れを報告

私は、アスペンで、一瞬のまばたきもゆるされない緊張感で取材を終えた。

帰国して、すぐ、アスペンで見た世界のスキーの新しい流れについて日本のスキーファンに報告しようと、その当時、勤めていた毎日新聞の毎日グラフに話を持って行った。グラフの小沢デスクは、私の話を聞いて、「すぐやりましょう何頁使ってもかまわないから、書いてください」と快諾してくれた。私は、寝る間もおしんで、その原稿に取り組んだ。何と毎日グラフのあの大きな頁を60頁以上使ってのレポートが完成した。

SAJの偉い人たちは激怒した。「オーストリアスキーは一言半句も変わらなかった」と報告していたからである。

偉い人たちは、オーストリアスキー(古い時代の)にのめり込んでいて、新しい変化に気付かなかったのだろうか。毎日グラフが出た直後スキージャーナルの滝泰造社長から電話が入り、あのレポートをそのまま、うちから単行本として出したいと言ってきた。

さて、その後は、かなり不可思議な事件となる。志賀のあのレポートを本にするなら、SAJはスキージャーナルに一切協力しないという申し入れがあり、それでも滝社長は、頑張り通して、私の、「世界のスキー」アスペンからの報告書は出版された。

その見本本が出来た時、私は友人の杉山進氏に紹われて、ヨーロッパに渡り、サンクリストフのブンデスハイムにクルッケンハウザー教授をたずねた。

1968年アスペンインタースキーの最終日、突然世界中のスキー教師達が一緒に滑り始めた。「世界のスキーはひとつに」とするアスペンが掲げた理想が目の前で実演されたのである。 (コメント:志賀Zin)

1968年アスペンインタースキーの最終日、突然世界中のスキー教師達が一緒に滑り始めた。「世界のスキーはひとつに」とするアスペンが掲げた理想が目の前で実演されたのである。 (コメント:志賀Zin) |

順位 |

1965年

昭和40年

第2回 |

1966年

昭和41年

第3回 |

1967年

昭和42年

第4回 |

1968年

昭和43年

第5回 |

1位 |

北沢宏明 |

丸山周司 |

斉藤城樹 |

庄司昭藏 |

2位 |

平沢文雄 |

佐藤俊彦 |

佐藤勝俊 |

藤本 進 |

3位 |

丸山庄司 |

大塚太重郎 |

丸山周司 |

高橋一郎 |

4位 |

宮沢英雄 |

斉藤城樹 |

関健太郎 |

関 司 |

5位 |

佐藤俊彦 |

宮沢英雄 |

加藤 純 |

大谷 多喜男 |

6位 |

斉藤城樹 |

古川幸永 |

佐藤俊彦 |

井口真隆 |

7位 |

大塚太重郎 |

北沢宏明 |

古川幸永 |

佐藤 庚治 |

8位 |

高村雄治 |

佐藤勝俊 |

山岸慶一郎 |

北村功男 |

9位 |

早津俊一 |

高村雄治 |

大塚太重量 |

下平法幸 |

10位 |

代情 靖 |

加藤 純 |

高橋一郎 |

相沢常雄 |

備考 |

|

|

1968年第8回

インタースキー

参加者

|

アスペン組8人は

別枠として

参加せず |

(連載3へつづく)

※使用した写真の多くは、志賀さんが撮影されたものです。それらの写真が掲載された、株式会社冬樹社(現スキージャーナル株式会社)、スキージャーナル株式会社、毎日グラフ・毎日新聞社、実業之日本社の出版物を撮影させていただきました。

[2004年9月7日付 上田英之] |