【日本のスキーを語る 連載30 志賀仁郎(Shiga Zin)】

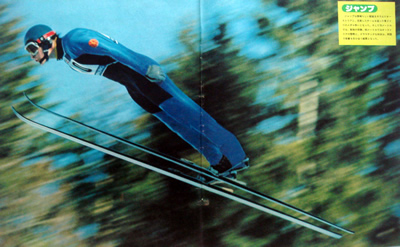

私のスキージャーナリストとしての原点

※連載30は、連載29の補稿〜単独で志賀さんのジャーナリストとしての原点の話となります

ホッホグーグルのホテル「アンゲラルアルム」のクリスマスパーティで |

◆ヨーロッパの雪不足

前回29話の補稿。1月16日、ヨーロッパの新聞は、キッツビューエルのハーネンカムレースが、雪不足のためにキャンセルされるのではないか、という記事を一斉に報じた。雪のないハーネンカムコースに500台のダンプカーを動員して、グロースグルックナーから雪を運びヘリコプターでその雪をコースにまいて何とかクラシックレースを開催するための準備をしている。という報道であった。前話で紹介したのは、そうした記事の載っている紙面の多くだったのだが。その結果は、無残なものとなった。滑降コースには雪がつかず、ハーネンカムレースの滑降は中止、予定された1月20日スーパーコンビも中止、かろうじて集めた雪でスラロームだけを行うということになった。

ハウスベルグカンテと呼ばれる急な南斜面での雪づけの様子 |

前話の新聞写真は小さ過ぎて見にくかったと思うので一枚だけ少し大きく掲載してもらうことにした。ストラィフ(急斜面)と呼ばれるコースの最大の山場といえる、ハウスベルグカンテと呼ばれる急な南斜面での雪づけの様子なのだが、斜面が暖まって雪が付かない状況が良くわかる。

伝統のハーネンカムレースができなかったという程の暖かい冬はヨーロッパでも気象観測が始まった100年を超える記録にもないと、今、語られているのだが、日本の暖冬異変もかなり深刻ということで、スキースポーツはこれからどうなるのか心配はつきない。

◆私のスキージャーナリストとしての原点

私のスキージャーナリストとしての原点はどこだったのか思い返してみた。私がカメラを手にしてカメラ小僧になったのは、小学校4年生の頃とは前に書いた。戦時中のその頃は、フィルムを手に入れるのは大変なことだったのだが、父親の仕事関係の軍から手に入れることが出来た。2度の東京大空襲のあと疎開して移り住んだ、妙高高原・池の平でもカメラを手放すことはなかった。

戦争が終わりスキーが戻って来た時、私は新潟県の名選手小島幸平さんについて、あちこち出かけていた。とは前にも書いたが、そんな時も常にカメラを持っていった。気分は既に一人前のプロの様なものになっていた。1952年、日本が戦後初めて冬季オリンピックに参加を認められ、水上久さんと猪谷千春君がオスロオリンピックに参加したのだが二人の帰国を待って行われたアルペンの強化合宿に私はカメラを持って、見学に行った。

その当時、私はアルペン競技に関心を寄せて全日本や国体といった行事そしてそれらで活躍した選手たちを集めた強化合宿に出かけていった。そしてその場でSAJのヘッドコーチだった野崎彊さんに会ったのである。

野崎さんの求めに応じて選手達の写真を提供し、その写真に野崎さんが解説をつけて新聞、雑誌に掲載される様になった。20歳そこそこの若造は既に一人前のプロのような気分になっていた。

◆日本のオーストリアブームはこの日に始まった

フランスから、アンリ・オレイ、シャルル・ボゾン、フランソワ・ボンリューと超有名選手が来日した時も、その取材に出かけている。

こうした取材の場で、各新聞社のスポーツカメラマン達と親しくなった。中でも、A新聞のエースカメラマンだった植野尚一さんとは親しくつき合い家族同志のつき合いは50年以上経った今でも続いている。

1957年春、突然のニュースが私に伝えられた。「あのトニー・ザイラー、ヨセフ・リーダー2人がパンナムの搭乗名簿にのっている」と西鉄空港の若い社員で私達のスキー仲間であった賀田四郎さんから知らされたのである。私はすぐに野崎さんに連絡をとり、世界一のスキーヤーの石打での滑りが実現した。(この話は前に書いたので割愛する)

トニーの滑りは圧倒的であった。私は夢中でその姿をカメラに納めた。日本のオーストリアブームはこの日に始まったと言っていい。

サンクリストフ、ブンデスハイムの校長クルッケンハウザー教授一行の来日、サンアントンの超有名スキー教師ルディマットさんの講習会と、オーストリアスキーの流れは止まらず、フランススキーは影の薄いものとなった。

◆ぶな小屋の魅力にとりつかれ

その1960年頃、私は蔵王温泉のドッコ沼のほとりにある、ぶな小屋と呼ばれた山小屋に足繁く通っていた。その小屋は、岩動洋二さんが管理人として居、そこにザルツブルグ郊外の観光地ハルシュタットのスキー教師、フランツ・デリブルを呼んで一般のスキーファンを対象にスキー教室を開いたのである。

そして、そのスキー教室の後援を、朝日新聞、NHKの二大メディアに依頼し、その講習会は朝日NHKスキー教室と呼ばれることになった。私は、野崎彊さんに「ZINあの講習会をリポートせよ」と命じられて教室の本部となっていたぶな小屋を訪れる様になったのだが、そのぶな小屋の魅力にとりつかれてシーズンの大半をそこで過ごすことになった。

燃える薪ストーブを囲んでの団欒は楽しいものであった。まさに談論風発という自由なムードがあった。ストーブを囲むメンバーは、NHKの放送司会者となった当時人気一番を誇る小島正男さん、その助手として選ばれた美人アナウンサー第一号と呼ばれていた野際陽子さん。放送作家の西沢実さん、画家の岡本太郎さん、日本サッカーの祖始者といえる岡野俊一郎さん、人気絶頂だったコーラスグループ、ダークダックスの4人といった華やかな顔があった。その談論の輪の中に私と杉山進君と福山和男君が居た。杉山君は1960年スコーバレーオリンピックの代表を逃がして、野崎さんにすすめられ助手を務めていた。福山君はまだ東大の学生、講習会でのドイツ語の通訳をつとめていた。

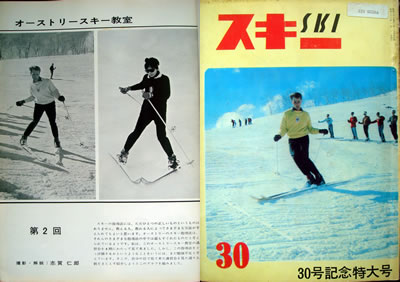

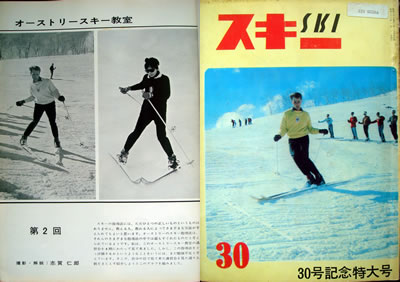

スキー30号

これが朋文堂から発行されていた当時日本にひとつしかなかったスキー雑誌の最終号

表紙から巻頭のグラビア頁まで全て私の写真そしてレポートである。 |

◆「オーストリアスキーの再検討」という大論文

岩動さんの話、デリブルの話、それは極めて新鮮なものであった。1955年発行のオーストリア教程にオーストリア国内でも批判が生まれていた。といった情報がその中にあった。(息子の岩動さんの話)岩動さんの片腕とも言えた福山和男君が何度かヨーロッパに渡り、そうした情報をつかんで帰ってきた。ウィーン大学の研究者、フリッツ・バームロック教授が「シュテムシュブングをいくら洗練させていってもパラレルシュブングにはならない。一旦シュテムを身につけてしまった人は、どれほどそれがうまくなっても、高度なシュテムシュブングになってしまう」といった話は、私達にとって納得のいく話であった。

サン・クリストフのクルッケンハウザー教授は、シュテムとパラレルのギャップをどう埋めるかを今研究している。といったニュースも伝えられていた。

私は、そうした情報をもとに「オーストリアスキーの再検討」という大論文を書き上げた。「オーストリアスキーは近い将来きっとその回答を出すだろう」という文面であった。

その当時、たったひとつだけあったスキー雑誌、「スキー」28号に掲載されたその論文は日本のスキー界をパニックに陥し入れた。「誰だ、この志賀仁郎というのは」、犯人探しの様な状況が生まれた。というのは、私が自分の名前を出して投稿したのはこの時が初めてだったからで、その原稿に関して、知っていたのは野崎彊さんと朋文堂の編集長森いづみさん、そしてぶな小屋のメンバーだけだったのである。「誰かスキーの偉い人が自分の名前をかくして投稿したに違いない」、というのが大方の見方となった。その私の原稿が怪しからんということでSAJの幹部たちから強硬な抗議を受けて、日本にひとつしかなかったスキー雑誌「スキー」は廃刊に追い込まれた。

日本のスキー界にスキージャーナルなどのスキー雑誌が生まれたのは、それから5年以上経った1966年なのである。

そのスキー雑誌がなかった間、私は新聞社の依頼で多くの記事を書いている。20歳台の若造ジャーナリストであった私に大きな転機となったのは1968年のアスペンのインタースキー、そして1972年札幌での冬季オリンピックであった。

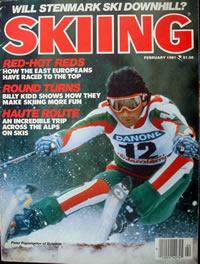

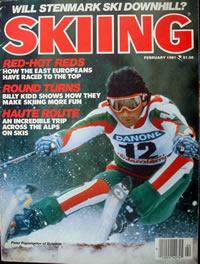

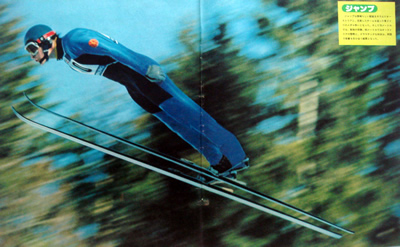

アメリカのスキー雑誌に多くの私の作品が

使われた。これはそのひとつ

スキーイングの写真である。

ポーランドのワールドカップレーサー、

ペーター・ポパンゲロフのスラローム。

|

◆「世界一のスキー写真家」、「世界有数のスキージャーナリスト」

アスペンの第8回インタースキーで私が大きなレポートを発表し、それを「世界のスキー」という本にまとめたことは、何度かこのレポートに書いているので、割愛させていただくが、札幌オリンピックに関するレポートもまた私の仕事として高く評価されている。

私は1968年第8回インタースキー、1972年札幌オリンピック、2つの大きな仕事で評価され、「世界一のスキー写真家」と認められ、「世界有数のスキージャーナリスト」と呼ばれることになった。

サッポロに続くビックイベントはサン・モリッツの世界選手権大会であった。そのプレスセンターで私は思いもかけない申し出を受けた。「お前がZIN SHIGAか、どうだ私のところと契約しないか、お前が応じてくれたら私は今、我々と契約している40人のカメラマンとの契約をホゴにするよ」といったもの。その男はディック・ニーダムという名前でアメリカのスキー雑誌「スキー」の編集長であった。

このディックの申し入れとほぼ同時期に同じアメリカのもうひとつのスキー雑誌「スキーイング」の編集長、アル・グリーンベルグがほとんど同じ様な話を持ち込んできた。

私は二人に「専属契約には応じられない。何枚かの写真は送ってやるよ」とかわした。その約束を守って私はニックの雑誌に写真を送り、その写真はSKIに4回表紙として使われ、2回SKIINGのカバー写真となった。

そして私は思いもかけない高額の原稿料を受けとっている。

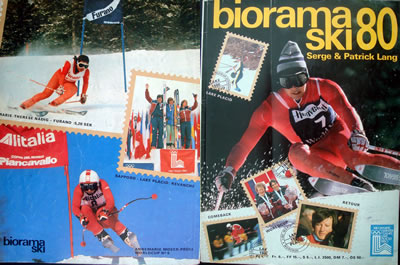

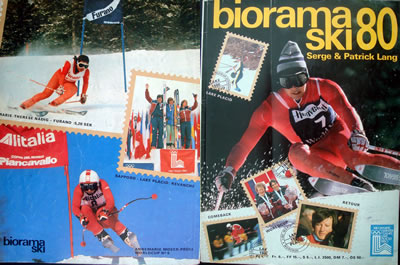

スイスの唯一のスキー雑誌、ビオラマスキーの表紙となったスイス人で初め

てワールドカップチャンピオンとなったペータールーシャー、

まわりの写真も全て私の作品である。 |

◆ZINが取材しないオリンピックなど意味がない

1976年インスブルックオリンピックまであと数日に迫ったある日、私はサンクリストフのブンデスハイムにホッピッヒラー教授を訪れた。教授は、「ZIN、これからインスブルックに入るのか」とたずねた。私は、「残念ながら私にはJOCがプレスカードの発給をしてくれない。だから今回のオリンピックは、「ホッホグーグルに行ってテレビで観戦するよ」と答えた。

「そんな馬鹿な」教授は激高して「何故だ」と聞いてきた。私は、「日本ではフリーランスのジャーナリスト、フォトグラファーにJOCがプレスカードを発給しない」と事情を説明した。教授は、すぐに電話でインスブルックのオリンピック組織委員会を呼び出し、「お前達ZIN SHIGAを知っているだろう、彼のインスブルックのオリンピックのプレスカードを日本のJOCが発給していない。こんな馬鹿なことはあるか、ZINが取材しないオリンピックなど意味がない。直ちにインスブルックはZINにプレスカードを発給しろ」と激しい言葉で言い、その結果、私のプレスカードはインスブルックオリンピック組織委員会から直接、招待プレスとして支給された。

「ZIN、話はついた。プレスセンターに行ってみろ」と教授に言われ次の日、プレスセンターに行くと、プレスカードはもちろん、何と宿舎もインスブルック一の超豪華ホテル、ビラ・ブランカとなっていた。そのホテルは、IOCの偉い人達、各国の大統領らの宿泊ホテルとなっていたホテルで、そこにプレスではただひとり私が泊まることになった。しかもそのホテル代は、インスブルック組織委員会が全て支払ってくれたのである。

|

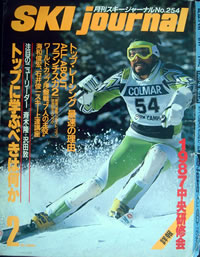

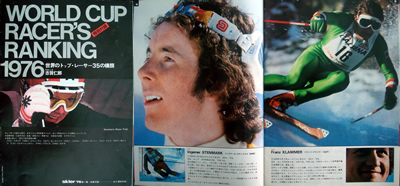

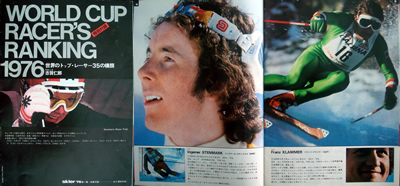

スキーヤーの付録、76年(上)、77年(下)版 ワールドカップレーサーを紹介する特集。

その当時のトップレーサーの全てを写真と記事で紹介している。 |

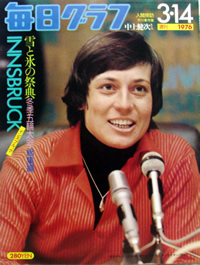

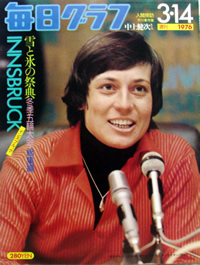

◆ZIN SHIGAが決めたポイントならいいはず

わたしのこの原稿を読んでくださっている人々の年齢はかなりいっていると思っているのだが、1976年のインスブルックオリンピックに関心を寄せた方は多いと思う。そうした人々は私が取材し撮影した記事写真をM社のグラフ雑誌で見ていただいたと思う。

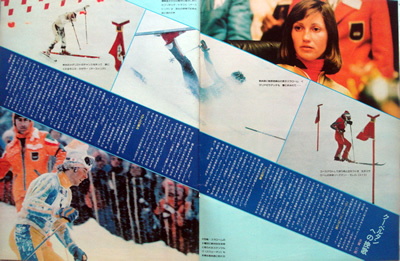

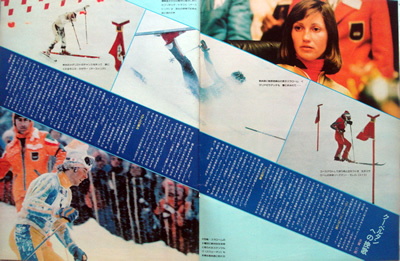

そのグラフのインスブルック特集号で、あの大きな画面を左右見開きで、掲載されたフランツ・クランマーの滑降のシーンは私にとっても忘れ難いシーンであり、フランツにとっても「私の生涯にもこの写真ほど誇らしいシーンはない」と言わしめた写真なのである。その写真を撮るに至った経緯を報告しておく必要が私にはある。

その冬、インスブルックは雪不足に悩んでいた。パッチャコッフェルの滑降コースには誰も近づいてはならないという達しが出されて、プレスセンターはパニックになっていた。誰もトレーニングを見ることができないという状況になっていたのである。

滑降レースが明日に迫っていた時、インスブルックの組織委員会は、次の様な提案を示していた。「明日の最後のトレーニングランのあと、競技委員長のフーベルト・シュピースとカメラマンのZIN SHIGAの二人でコースを見る。そして、このコースのどこで撮ることができるか、どこが安全なのかを判断し、そこに撮影ポイントを決める」というもの。プレスセンターはそれを認め、「ZIN SHIGAが決めたポイントならいいはず」とその申し入れを受諾したのである。

◆2倍のコンバーターをつけた1600ミリのレンズ

私とフーベルトはコースを下見して、カメラマンが立ち入れるコースを決めた。プレスクラブでは、その決定に従うことを委員会に確約して、次に日の滑降が始まった。

全てのカメラマンが私とフーベルトが決めた場所に集まった。「ZINここでいいんだな」という仲間たちに私は、「お前のレンズは200MMだから、この辺がいいよ」「お前は300ならもうちょっと下のほうが撮りやすいぞ」と指示して、全員が満足してくれていた。

私は、その後、その場をはなれて、ニコンサービスの人に運んでもらった800ミリに2倍のコンバーターをつけた1600ミリのレンズを、観衆のうしろに置いて、その同じ場所を撮ることにしていた。

「えっZINは別のところから撮るんだ」カメラマン達は動揺したが、「まさか800ミリ以上のレンズで滑降を撮って止めることは不可能だ」と誰でもが思っていたはず。

世界中の新聞、雑誌がフランツの勝利を伝える写真を配信したが、私の写真だけが違ったものになった。私は世界のマスコミから信頼されるフォトグラファー、ジャーナリストになった。私の自慢話はこの辺で停めておきたい。

第12回インスブルック冬季五輪大会 男子滑降優勝 フランツ・クラマー

オーストリア国民の誰もが期待し、ジャーナリストのすべてがその勝利を予想したクラマーの

滑降は、

ルッシに前半リードをゆるすというきわどい勝利ではあった。

しかしその圧倒的なパワーはゴールドメダリストとしての貫禄十分である。

オーストリアの生んだ新しい英雄である。 写真と文 志賀仁郎 毎日グラフ1976.3.14

|

|

|

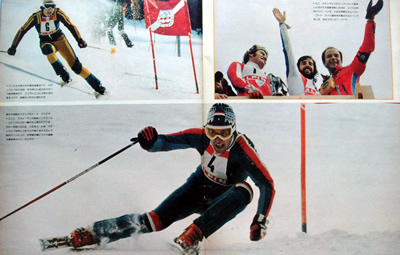

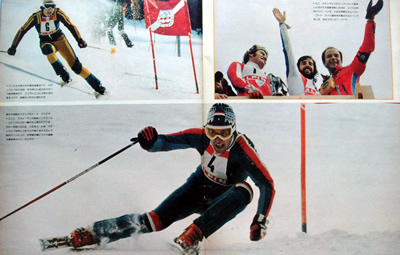

(右上)トエニ、ステンマルクのスーパーエース達をしりぞけて大回転を制したのは、スイスの

伏兵ハイニ・ヘンミ 2位も同僚のエルンスト・ゴート スイス国民を狂喜させるシーンであった

右はフランセンコーチ

(左上)トエニとの2秒3の大差を逆転すべく、ステンマルクは2本目すさまじい迫力のスキーで

急斜面をい行く。ここでトエニに2秒6の大差をつけて、逆転なったかと思われた。

(下)男子大回転はイタリアのエース グスタボ・トエニとスウェーデンの新鋭

インゲマール・ステンマルクの一騎打ちと見られていた。その一本目トエニは、2位を0.4秒

ステンマルクを何と2秒3の大差に押さえ込んで、前回オリンピック、世界選手権につぐ

3連勝を確実視されていたのだが… |

|

|

フランツクランマー(AUT) ワールドカップでの写真(スキーヤー付録77年版より)

1977年のワールドカップは4位。インスブルックオリンピックで金メダルとなり

史上最強のダウンヒルレーサーの地位は安泰であった。 |

以上

[07.2.09付 上田英之 |