【日本のスキーを語る 連載42 志賀仁郎(Shiga Zin)】

何故日本のスキー界は変化に気付かなかったのか

ホッホグーグル ホテルアンゲラルアルムで お正月は和服で |

◆何故日本のスキー界はオーストリアの大きな変化に気付かなかったのか。

前号で書いたが、1950年代から日本のスキー界はオーストリア一辺倒の国であった。オーストリアが言うことは何が何でも正しく、サンクリストフから伝えられる情報は何よりも重いと受け止める国であった。

それがその時から半世紀経った今、オーストリアの人々は、「日本は何を伝え、何を教えても、曲げて解釈する国」と映り、世界の国々からは、日本は今尚50年前の旧オーストリアスキー教程を信奉する国とみられているのである。

何故そうなってしまったのか検証を試みる必要があるのではなかろうか。私の頭の中には2人の人物の大きな印象がある。ひとりは大熊勝朗さんであり、ひとりは菅秀文さんである。お二人とも日本のスキー界の牽引者として、日本のスキーに大きな影響を残しておられる偉人だが二人とも、その自らの影響力の及ぶさまを見定めてはいない。

古いオーストリアスキー教程が世界に広められたのは1955年以降だが、日本はその教程をもっとも重要な教科書として採用した数少ない国のひとつであった。

オーストリア流でなければスキーではない、とする風潮が日本を覆いつくし、日本はスキー技法に関する限りオーストリアの属国になったのである。

◆シュテムからパラレルは生まれないと主張する日本人がいた

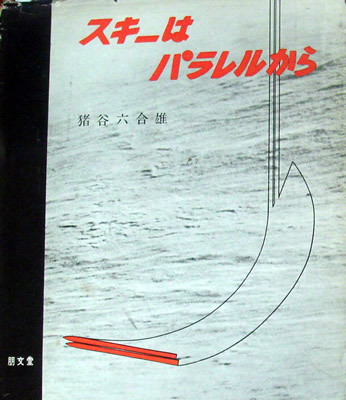

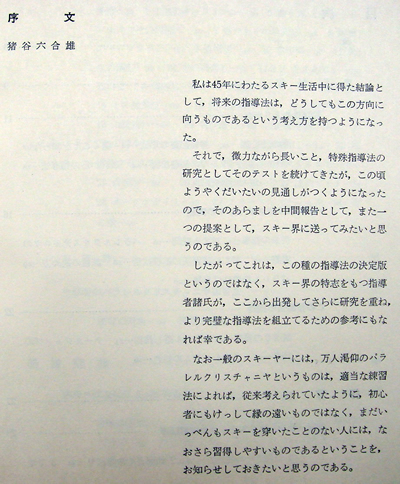

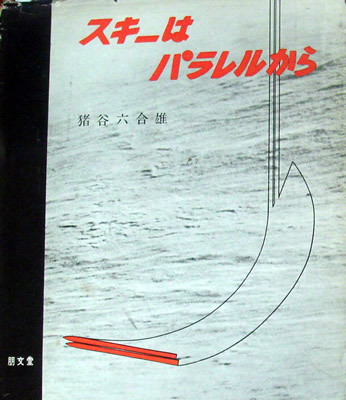

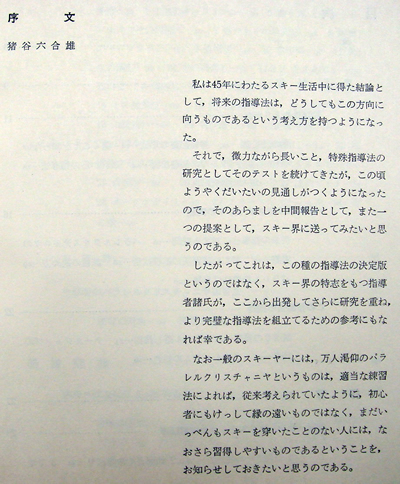

しかし、その風潮にも関わらずシュテムからパラレルは生まれないと主張する大胆な人が日本にもいたのである。「スキーはパラレルから」の論文を発表した猪谷六合雄さんである。

世界一のスラローマーを育て、旧オーストリアスキー技法に道を拓いた猪谷六合雄さんが自らの経験を通して「シュテムからはパラレルは生まれない」の結論をひき出し、初心者の段階からパラレルを学ぶ指導法を確立したのである。その指導法は“スキーはパラレルから”という美しい本となって朋文堂から1958年に発表されている。しかし、日本は動かなかった。

1962年SAJはヨーロッパスキー事情を視察するため今の教育本部に当たる理事会の幹部をヨーロッパに送っている。

そのリーダーは大熊勝朗、そして西山実幾、中沢清、柴田信一の4名であった。4人は長いヨーロッパ滞在のかなりの部分をサンクリストフで過ごし、オーストリアスキー技法の習得に明け暮れていた。

4人は、帰国直前、イタリアのモンデボンドーネの第6回インタースキーを見学している。その4人が帰国したとき、大熊さんは「スキーには学ぶべき国はオーストリアしかない。」と断言して、日本をオーストリア一辺倒の国に向かわせたのである。

”スキーはパラレルから” 猪谷六合雄

この本が1958年の暮に発表されたことにただ、ただ驚くしかない。

「シュテムシュブングは、どこまで習熟してもパラレルにはならない。

パラレル・クリスチャニアは初めからパラレルに導入される

指導法によれば容易に身につけることができる。」

その主張は、見事という言葉以外に送る言葉は見当たらない。

1955年に発表された、旧オーストリア教程は、

スキーのバイブルとまで呼ばれ世界中に普及していたが、

そのバイブルにあえて挑戦した論文であった。 |

|

|

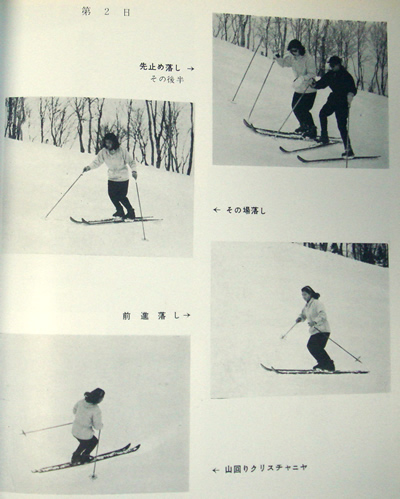

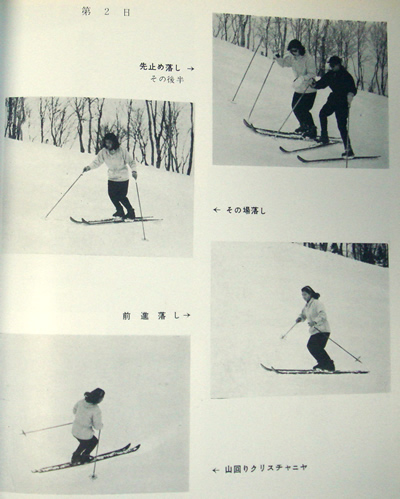

全くの初心者がモルモット 2日目で山周りクリスチャニアが |

◆オーストリアスキー教程に疑問

この時代、オーストリアスキー教程に疑問を唱える国が多数あり、オーストリア国内にも批判する研究者がいたのだが、そうした情報には全く触れることなく、オーストリア一辺倒の風潮を生み出していた。

その当時私の手元には何通かのレポートが届いていた。私の友人、ZAOの福ちゃんこと福山和男さんからの手紙である。福山さんは、フランツ・デリブルの教室で通訳を努めた東大生で、日墺スキー教室の看板とさえいえる男であった。大熊さんたちが渡欧したほぼ同じ頃にヨーロッパに渡り、サンクリストフに一シーズン、シャモニーに一シーズン滞在して、つぶさに二大スキー国の指導理論を学び、雪の消えた後は、ヨーロッパ各国の指導者、研究者を訪ねて、その意見を聞いて歩くという生活を送ったスキーの学究の徒であった。

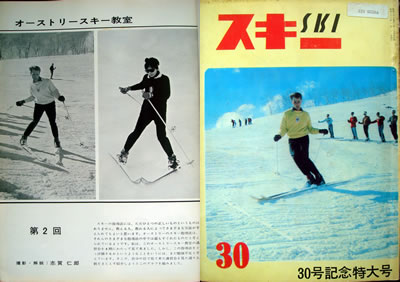

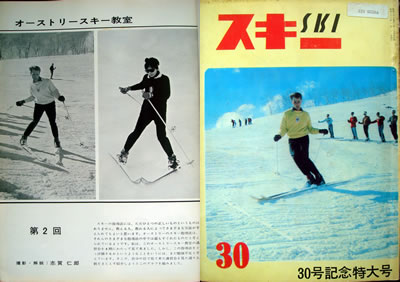

彼は克明にオーストリアスキー術がどう批判されているかを伝えて来た。私は福山さんのレポートを資料として大きなレポートを書いた。そのレポートを朝日新聞の記者であり、同時にSAJの理事でもあった、スキーの大先輩、野崎彊さんに見てもらった。野崎さんは当時日本に一誌だけあったSKI(朋文堂)という雑誌の事実上の編集長だったのだが、「よしっ、これはすぐに載せよう」と言ってくれた。私のレポートは、“オーストリアスキーの再検討”という題でSKI28号に掲載された。

大きな反響が起きた。「誰だこんな事を書いたのは?」という反応がかなり多かったと聞いた。それは、当時私はまだ知名度がなく、これだけの事を書くのは、よほどの大物が匿名で書いたのだろうと考えた人が多かったためだと推察できる。

しかし日本のスキー界は動かなかった。

野崎彊さん

スキーコンプに掲載された写真より

|

スキー30号

これが朋文堂から発行されていた当時日本にひとつしかなかったスキー雑誌の最終号

表紙から巻頭のグラビア頁まで全て私の写真そしてレポートである。 |

◆バドガスタイン・インタースキーは激論のインタースキー

1963年、クルッケンハウザー教授が3人の名デモンストレーターを連れて来日した。SAJは次の1965年、バドガスタインでの第7回インタースキーに公式参加することを決め、その派遣デモンストレーターを選考するデモ選を開催している。そこで競われたのは、いかに正確に美しくオーストリアスキーを演じるか、であった。5人の若者が選ばれた。

バドガスタイン・インタースキーは激論のインタースキーとなった。「シュテムからはパラレルは生まれない」「シュテム・シュブングはどれ程洗練されても高度なシュテム・シュブングにしかならない」とする声、そしてオーストリアスキーは間違っているとする意見が出され、会場は混乱していた。

そうした空気の中にあっても、日本のオーストリア一辺倒の姿勢は変わらなかった。地元のオーストリアの新聞は日本のスキーについて「日本は古いオーストリアスキーを正確に、しかも華麗に演じて見せた」と書いたのである。

ゲレンデで歓談する日本とオーストリアのデモンストレーター

「第7回世界スキー指導者会議出席報告 」SAJ 平凡社刊より |

◆オーストリアスキーは変わると直感

世界の人々から見れば「日本はオーストリア以外に全く目を開かない国」という印象を持ったに違いない。

1967年、オーストリアからク教授が3人の若いデモンストレーターを連れて再度来日し、SAJの特別研修会に臨んでいる。

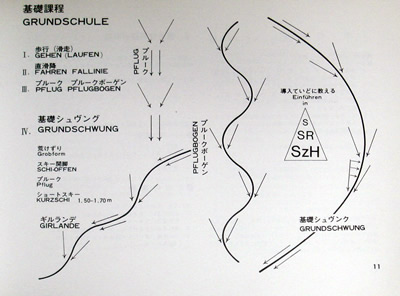

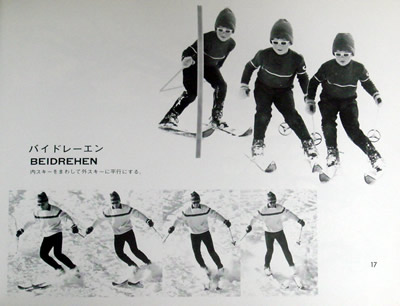

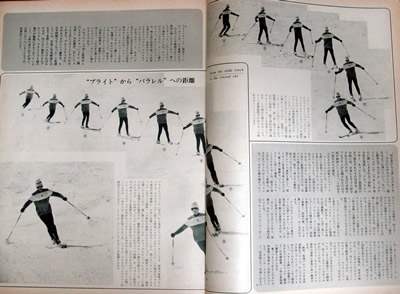

その特別研修会で、ク教授が示したものは、初心者の指導に短いスキーを使うこと(ショートスキー)、初心者指導には両スキーを開いて滑らせること(ブライト)、そしてウェーデルンへの練習にプルークから左右にスキーを振るワウワウ・シュブングを採用すること、などであった。私は、その研修会を取材していて「オーストリアスキーは変わる」と直感していた。

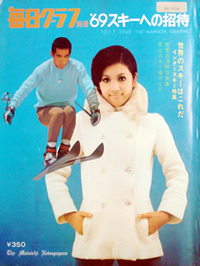

1968年春アメリカのアスペンで開かれた第8回インタースキーに、私はなんとしても行きたいと思っていた。当時スキー雑誌は4誌あった。どこに話しに行っても取り合ってくれなかった。各社とも自社の社員と契約カメラマンを出すといって断られた。

朝日新聞も「ジンさん、ちょっと取材費がかかり過ぎるよ」と断ってきた。困り果てていたとき、毎日新聞社から電話があり「来てくれ」と言う。早速パレスビルの毎日新聞社に行くと「そのインタースキーについての志賀さんの話を聞きたい」と言う。私は「このインタースキーで世界のスキーは大きく変わる。それを私は自分の目で見、自分の肌で感じたいのです」と熱心に話した。毎日グラフの小沢記者は「いいでしょう。その取材費は全額我が社で持ちましょう」と言ってくれた。

◆大きな変化を見せたオーストリアスキー

第8回インタースキーに日本から参加したのは私たち報道陣を加えて38名。当時としては、オリンピック、世界選手権大会に並ぶ大集団であった。

和やかなムードに包まれて進行していた会議だが、そこに提示されたテーマは大きく深い内容であった。私は一瞬の瞬きもしない程緊張してカメラを向け、耳を傾けた。

膨大な資料と撮影済みフィルム80本を持って帰国して、すぐ毎日新聞社の暗室にこもって現像をすましている間に、小沢記者は資料を分別し、その内容を精査してくれた。

「志賀さん、これは大変なことが起きていますよ。何頁使ってもいいから大特集を組みましょう」ということになって、毎日グラフ スキー特集が仕上がった。何とあのB4版の大画面を57頁使っての特集であった。

世界各国のスキー技術が克明に紹介され、大きな変化を見せたオーストリアスキーに関する部分は更に大きく頁をさいた。

「オーストリアは1955年の旧教程を廃して、全く新しい教程を発表した」と報告した。

毎日グラフ スキー特集は日本のスキーを震がいさせる程の話題となった。その時、大熊勝朗さんは「オーストリアスキーには一言半句もつけ加えるものはない」と語り「シュテム・シュブングは消えて、新たにグルンド・シュブングが、スキー指導上の重要な技法となった」という私の報告は全く無視されたのである。世界のスキー界にとっても極めて大きな変化を、日本だけが無視するという結果となった。

1968年毎日グラフ

インタースキー特集

「世界のスキーはこれだ」

|

|

ブライトからパラレルへの距離 |

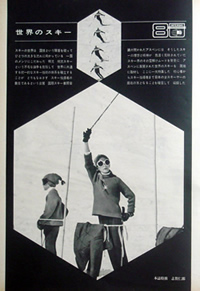

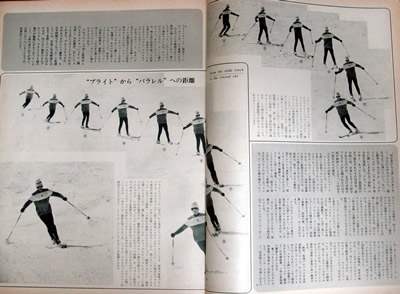

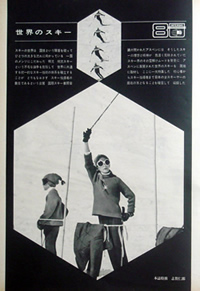

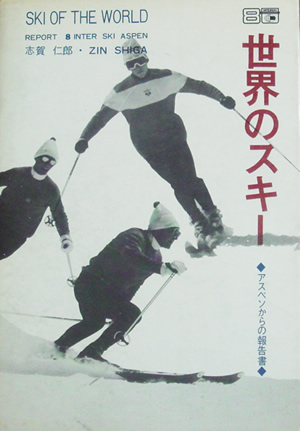

◆世界のスキー◆アスペンからの報告書◆

私のレポートは、スキージャーナル社(当時の冬樹社)の滝社長が「ジンさん、これを我が社で出版させて下さい」と申し入れた。

“世界のスキー”◆アスペンからの報告書◆−は圧力にもかかわらず極めて早い時期に出版された。

その私の「世界のスキー」がサンクリストフのクルケンハウザー、ホッピッヒラー2人の教授に絶賛され、教授の手によってコピーが世界中に送られた、ということは前にも書いたので省略するが、それでも大熊さんは、それを認めず、結果として日本のスキー界だけに今尚シュテム・シュブングが残っているのである。先覚者、指導者と呼ばれる人物が世界へ目を開かないということが、どんな悲劇を生むのか、私は今尚、「スキーにはオーストリアしか学ぶべき国はない」といった言葉、そして「オーストリアスキーは一言半句も変わらない」といった言葉を許すことができないのである。

1971年、オーストリアは新しいスキー技術ヴェーレン・テクニックを発表、その後新しい「スキー教程」を発表している。その教程は次のシーズンには福岡孝行さんの翻訳で日本語版が出版されている。それでも日本のスキーは変わらなかった。

『世界のスキー』

|

◆日本のスキーが世界のトップに立ったと実感

1971年ドイツのガルミッシュ・パルテンキルヘンで第9回インタースキーが開かれた。このインタースキーは新技法のインタースキーとなった。世界各国から全く新らたな発想の技術が持ち込まれた。それは、その前年オーストリアがそれまでのオーストリア技法からは考えられない前衛技法ヴェーレン・テクニックの発表に勇気付けられた結果だといっていい。スイスのOK・テクニック、ドイツのシュロイダー・テクニック、イタリアのセルテンティーナ・スプリント、フランスのアバルマン、それらは全て、その当時世界のスキー場に発生し、拡大していた凸凹の斜面を滑るための技法であった。

私の目から見れば、それらの技法は全てフランスのグルノーブル大学教授の発案したアバルマン技法の模倣であったといえるだろう。グルノーブル大学の学生であったパトリック・リュッセルによって、その技法の優位が既に証明されていたからである。しかし各国は自国の発想だと言いつのった。スイスの団長であったアドルフ・オギー(後にスイスの大統領となった。)は、「世界中の国々が同じ技術をそれぞれ呼び名をつけて発表した」と笑っている。

その第9回インタースキーの最終日、クルッケンハウザー教授の発案で興味深い試技が行われた。ゲレンデの一隅に人工的に深い凸凹の斜面が造られ、そこを各国のデモンストレーターの精鋭が滑るというもの。各国からよりすぐりの名手たちが挑戦した。日本からは藤本進、平川仁彦、関健太郎、吉田智与志が参加した。

苦渋するヨーロッパのスキー先進国の中で、日本の4人は滑らかにスムースにそのピステを滑り抜けた。何度かの試技が進行する中で日本人が滑る時に大きな拍手が起きた。私はその瞬間、日本のスキーが世界のトップに立ったと実感していた。

熊の湯の前山の新雪を滑るパンチョターン、沈み込み、立ち上がりの様子が良く分かる。当時の高速分解カメラは1秒間に4枚程度しか撮影することしかできなかった。写真は4枚を合成したもので西山さんの研究の助けになったと思われる。屈膝平踏み、先落とし、と西山さんは解説したが、後に抱え込み、蹴り出し、といった解説も生まれた。

雪に埋まる深雪のパンチョ(志賀) 1968年10月1日「毎日グラフ」より |

|

◆日本のスキー技術は曲進系技法

その日本のスキー技術は後に曲進系技法と名付けられた。この前衛技法は第8回インタースキー代表を選考する八方のデモンストレーター選考会の悪雪滑降で、熊の湯のパンチョこと佐藤勝俊君の技術を分析する中から生まれたことは既に書いたのでここでは省略させていただく。

その研究の中心にいたのは、当時教育本部長であった西山実幾さんであった。パンチョの実家熊の湯に泊まり込んで、パンチョのフォームゲレンデである前山を滑るパンチョを撮影して、そのフィルムを持ち帰って分析していた。

私もその脇で、研究の成り行きを見守っていた。もちろん私も自分のカメラでパンチョを追った。西山さんの研究の一助になったはずと思っている。私はサンクリストフでのヴェーレン・テクニックの場にも呼ばれていて、オーストリアの新技法も多くのフィルムに納めていた。新技法の発見は世界中の競争となっていた。

屈膝平踏先落としと解説され、抱え込み蹴り出しと表現された。その技法はパンチョ以外のデモンストレーターにも浸透して、藤本進、平川仁彦、関健太郎らの滑りは一段と美しくスムースに進化していた。日本の前衛技法は完成した。

◆シュテム・シュブングを習う

ガルミッシュでの高い評価を背に帰国した日本チームに思いがけないニュースが届けられた。「SAJの役員改正で西山さんは理事(教育本部長)から外れた」ということであった。

インタースキーの代表団が帰国してすぐ、熊の湯で報告会を兼ねて指導員研修会の合宿が開かれた。その合宿のある一日、私は菅さんと二人でいろりを囲んでいた。菅さんはSAJのスキー教程を書き変えると語り「教程をより通遍的なものに戻す」と決意を語った。私にはその時菅さんの言っていることの意味が判らなかった。その年の暮れになって、私は菅さんの言っている普遍的なという意味を知ることになった。

それは教程を1955年の旧オーストリア教程に押し戻すという意味だったのである。1972年サッポロオリンピックを成功させた日本は、スキー大国、スキー先進国と呼ばれる国になった。スキー人口の爆発的な膨張、スキー用品の売れ行きの好調、日本は世界中から目をつけられる国になった。しかし一般のスキーファンを対象とする指導法では、世界のレベルから30年いや50年おくれた国であった。

真新しいスキーウェアを着、高額な輸入スキー用具を身につけてシュテム・シュブングを習う、という滑稽な風景が見られていたのである。

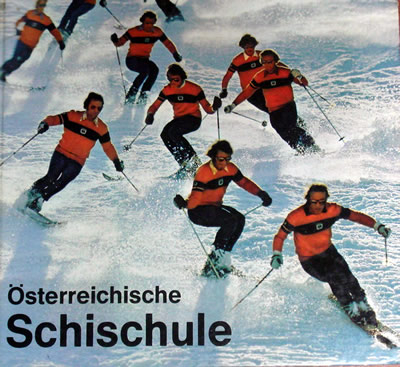

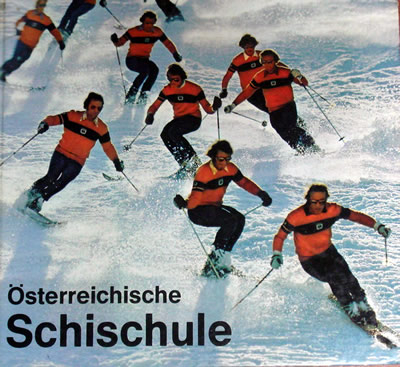

◆新しいスキー教程 Oesterreichische Schischule が発刊

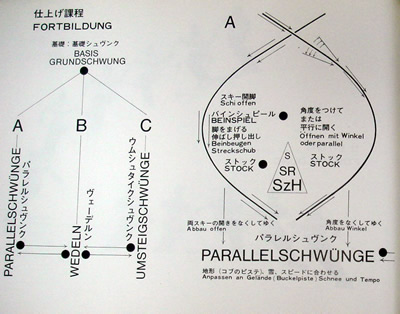

1971年のオーストリア教程の改訂以降、ヨーロッパの国々の教程が書き替えられた。どこの国の教程にもシュテム・シュブングはない。

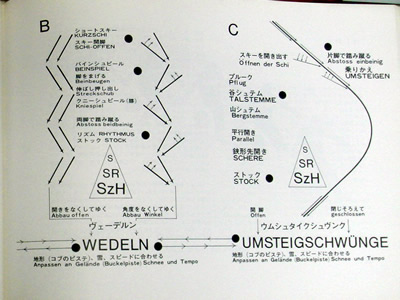

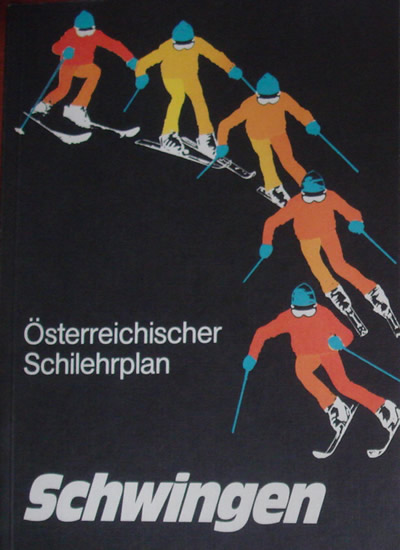

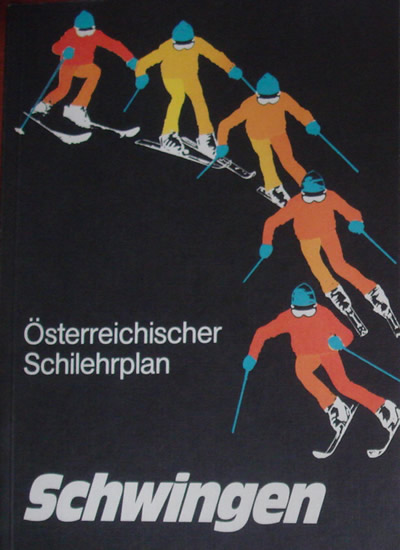

1974年、「オーストリアのスキー学校」が発刊された。1980年、“シュビンゲン”と題する「オーストリア・スキー教程」が発刊されている。この2冊は共にオーストリア職業スキー連盟の発刊で、代表者はカール・コラーさんである。

特徴のひとつは、ほんのわずか1ヶ所ではあるが、シュテム・シュブングという言葉が使われていることである。

ブンデススポーツハイムの立場、校長のフランツ・ホッピッヒラー教授の力がやや後退したとも感じられるのだが、内容はさまざまなターンの技法を丹念に集録して、なかなか読み応えがある本といえるだろう。オーストリアは再び世界のリーダーに返り咲いた。

うれしいことは、シュビンゲンの中に日本人児玉栄一君のカラー分解写真が載っていることだ。この時代、旧教程の廃止以来約10年、スキースポーツは激動の時代を送ったが、オーストリアの2冊の発刊はそれらの結論でもあった。

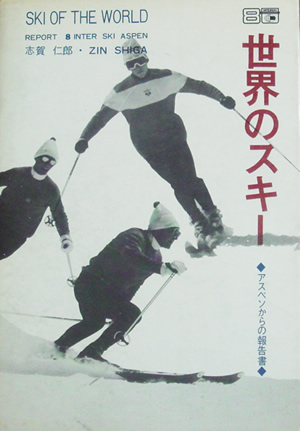

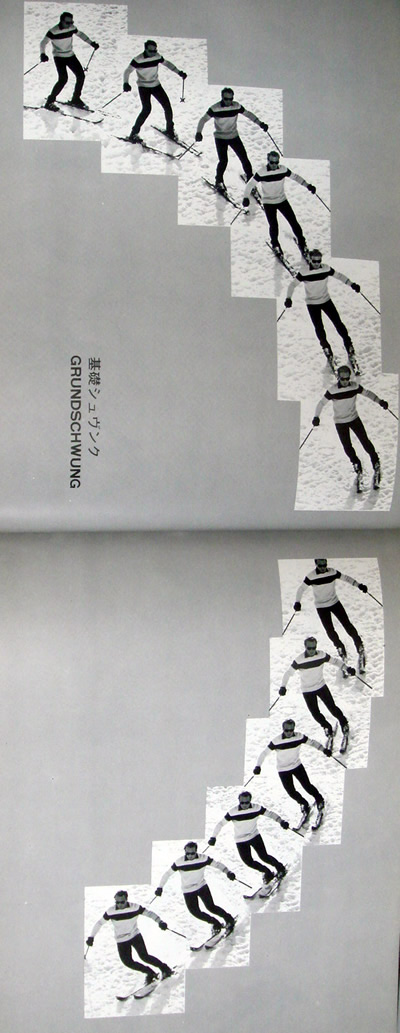

1974年発刊された「オーストリアのスキー学校」美しい本である。

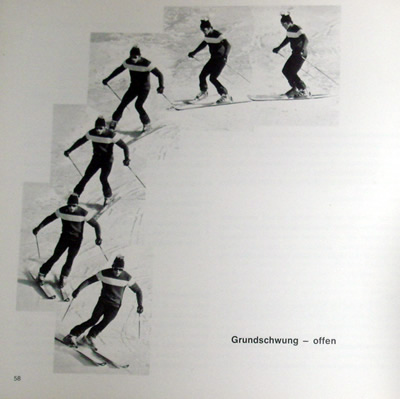

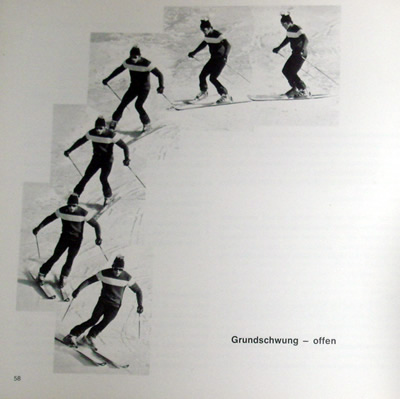

シュテム・シュブングは消え、グルンド・シュブングが、スキー指導の中心となった。

|

グルンド・シュブング |

初めて公開されたヴェーレンテクニック |

1980年発刊されたシュビンゲン

近代スキー技法を丁寧に解説している

|

児玉栄一の深雪のウェーデルン

|

◆セストのインタースキー

ガルミッシュ以降日本スキー界の評価が高まる中で1979年第11回インタースキーが蔵王で開かれた。「競技のスキーにオリンピック、世界選手権があれば、基礎スキーにはインタースキーがある。」山形の人々もSAJ教育本部の人々も、そう意気込んでこの行事を迎えた。蔵王は世界のスキー教師たちのお祭りになった。

日本人のホスピタリティを称える声と同時に「こんなのはインタースキーではない」と憤る声も聞こえていた。次回1983年第12回を自国セクステンで迎えるイタリアのフィンク教授は「次回は我々がインタースキーを本来の姿にとり戻す」と語った。

その1983年第12回インタースキーは、イタリアのドロミテ山群の小さな村セスト(セクステンとも呼ぶ)で開かれた。開会式に向かう各国の行列に全く音楽はなかった。

フィンク教授が「インタースキーはお祭りではない」と語った強い意志を感じられた。

各国から多くの論文が発表され、デモンストレーションゲレンデに先鋭的な技法が展開された。激しい議論が巻き起こった。

そうしたムードの中で日本への期待が高まっていた。その期待に沿うように、オーストリアのクルッケンハウザー教授が日本の論文発表の場に立会い、ホッピッヒラー教授がゲレンデの日本の演技をサポートすると伝えられた。日本のスキーに関する関心は高まって行った。

菅さんの日本古来の宗教、武道の精神を採り入れた論文は、会場の人々に理解されなかった。会場の人々はひとり去りふたり去り、いつの間にか閑散としたものとなった。「何が言いたいのか判らない」といったムードであった。

雪の上のデモンストレーター達の演技はさらに世界の人々を困惑させるものとなった。斜滑降から谷スキーを開き、そのスキーを下に押して押してズラしてズラすとする練習方法は、周囲をかこんだ世界の指導者を驚かせた。

「日本人は何を考えているのだ」「あんなのはスキー指導法ではない」といった声が聞かれ、空気をとげとげしいものに変えてしまった。

セストインタースキーの最終日を前に、オーストリアのホッピッヒラー教授が「ZIN、ウェンゲンに行く前にサンクリストフに寄れ」とささやいた。

◆“ダス イスト バインシュピール”

昼過ぎサンクリストフのブンデスハイムを訪れた私を二人の教授は暗い映写室につれて行った。(この部分はこの連載の15話に詳しく書いたので省略)

1952年オスロ・オリンピックに出場する前の猪谷千春さん(当時19歳)を撮した貴重なフイルムであった。

クルッケンハウザー教授は “ダス イスト バインシュピール”と低くうめくような言葉を残して部屋を出て行った。

残りのフィルムを見終わってホッピッヒラー教授の部屋に戻った時、ホ教授は私に諄々と諭す様に語った。「わかるな、ZIN。ク教授がお前に見せたフィルムは、かつて日本にはこんなに素晴らしい技術があり、あんなに素晴らしい選手がいたのだ。ということを日本人であるZINに伝えたかったのだ」と。1955年のオーストリア教程は、猪谷の滑りから発想された技法なのだと語り、その日本が「何故、セストであんな惨めな発表を行ったのか」と問いかけているのだとク教授の本意を伝えた。

春おそく帰国した私は2人の教授からのメッセージを伝えるべく、スキー雑誌の編集部を訪れたがセストの話はもうおそい。日本のスキー界は次の目標、サラエボオリンピック(1984年)、ワールドカップ富良野大会開催へと走り始めていた。

[08.03.15付 上田英之] |