【日本のスキーを語る 連載46 志賀仁郎(Shiga Zin)】

日本スキー教程はどうあったらいいのか(その2)

※連載45話からの続きです

第45回技術選の開会式後 左から青木副会長、志賀さん、小林副本部長 |

◆日本のスキーの技術と指導法は世界とかなり異なっている

日本のスキーが、世界のスキー先進国の技術とそのための指導法とはかなり異なっていると私は報告した。何故こうした状況になっているのかも書いてきた。SAJ教育本部の不勉強、視野の狭さがそうした現象を生んだということも報告した。

世界で有数のスキー人口を持つ国、日本のスキーはどうあったらいいのか。それは今、私は今回予定されている新教程の作成作業に深い関心を持っている。それは過去50年以上にわたって続けられて来た日本のスキー界が守ってきた教程は常に古いオーストリア教程の借りものであった、と考え、今度こそ日本は日本人の考える日本のスキー風土にあった教程を作れる機会が訪れていると期待しているからである。

◆日本はオーストリアスキー一辺倒の国になった

日本のスキーは、1930年代にオーストリアのハンネス・シュナイダーの技法に憧れ、第2次世界大戦終了後は一時フランススキーに傾き、1950年以降は、オーストリアスキー界の大物が来日してオーストリア流のスキーを伝え、日本はオーストリアスキー一辺倒の国になった。「オーストリア以外に学ぶべき国はない」とする日本のスキーの流れは定着していたのである。その日本が信仰したオーストリアスキーは1955年に作られた理論であった。

1968年オーストリアは、その教程を廃棄したにもかかわらず日本はその古い教程を信奉しているのである。

◆オーストリアもこの40年ほどの間に5回教程の改訂が行われた

企画されている新しいスキー教程がどういうものになるのか、注目していなければならないだろう。オーストリア以外のスキー先進国にもスキー教程はある。日本のスキーのお手本とされてきたオーストリアもこの40年ほどの間に5回教程の改訂が行われた。その過程で何が変わったのか。

1968年春、オーストリアはその年開かれたアスペンのインタースキーで、参加した全ての国を驚かせる発表を行った。

1955年にオーストリアが提案し、その後、スキーのバイブルとまで言われたオーストリアスキー教程を廃棄したのである。

それは世界中のスキー指導者、研究者を驚かせた。というのは、オーストリア教程が広く普及する中で、いくつかの疑問が浮かんでいて、そうした疑問を一気に消し去ったからである。1955年オーストリアがバインシュピール・テクニックと名付けたスキー技法は発表された直後から、「こんなアクロバチックな技法を一般のスキーヤーに習得させることはできない」とする意見があり、またその当時世界中にひろまっていたフランス流のスキー技術と何から何まで反対といえる技法への批判があった。「フランスのスキーを身につけたスキーヤーをオーストリア流に直すことは不可能だ」という指摘であった。

世界はフランスかオーストリアかにゆれていた。

◆オーストリアは段階指導をやめトータルスキーイングに舵を切った

1960年代の2つのスキー大国の対立は抜き差しならぬものになっていた。その状況の中で1968年、アメリカのアスペンで第8回のインタースキーが開催されたのである。

この会議で開催直後のレクチャーに立ったオーストリアのクルッケンハウザー教授の論文は驚くべきものであった。「我々は、かつて前教程を作る時、世界のアルペンレーサーのトップの技法を分析して、それを一般のスキーヤーに普及させるという手法を使った。明日皆さんにお見せする私たちの新しい指導法は、何も教えない子供たちがどうやってスキーを身につけていくかを長い時間をかけて慎重に観察し、それを分析して作り上げたものである。」と語ったのである。

次の日、快晴のツアーテロッテのデモバーンで見せたオーストリアのスキーショーとも言えるデモンストレーションは、可愛らしい子供たち、そして美しい女性に先導された見事なもの。「オーストリアスキーは変わる」と周囲の国々を納得させるものであった。「オーストリアはあのシュテム・シュブングを廃止した」と評価する者がいて、「オーストリアは段階指導をやめトータルスキーイングに舵を切った」と理解する人々がいた。

『世界のスキー』

|

◆アスペンでの出来事も日本では何の反応も見られなかった

私は単純に「オーストリアは大きく変わった」と理解していた。私はカメラで追った80本2500枚のフイルムを持って帰国、そのまま毎日新聞社写真部の暗室にこもって写真を仕上げ、持ち帰った資料を分析した。

そして毎日グラフの135頁の大特集"世界のスキーはこれだ−インタースキー特集"を発表した。そして、その主要部分をまとめて、スキージャーナル社(その当時は冬樹社)から"世界のスキー"を出版した。しかし、日本のスキー界の反応は極めて冷ややかなものだった。当時日本のスキー界の大御所であった大熊勝朗さんが、「オーストリアスキーは一言半句も変わらない」と宣言したからである。

私は、その「世界のスキー」を持って、オーストリアスキーの総本山、サン・クリストフに当時、スキー界の法王と呼ばれていたクルッケンハウザー教授を訪ねた。受付で私の来意を告げると、教授は私に飛びかかるように抱きしめて、「オーお前がZIN・SHIGAか」と言って迎えてくれた。驚くべきことに教授の手に私の本が握りしめられていた。まだ日本では発売されていないはずであった。

教授は「お前ほど凄い仕事をした男を私は知らない。私はこの本を手に入れた時から片時もこの本を手放したことはない。わずか眠っている時だけベッドサイドに置くだけだ」と興奮して語ってくれた。

その話は直ちに日本に伝えられた筈だが、私が帰国してからも日本では何の反応も見られなかった。アスペンにはデモやプレスを加えて38人が参加したのだが、私を除く37人の目と耳は何も見ていなかったのだろうか。 日本のスキーはこの段階でヨーロッパから10年以上後れをとることになった。アスペンの次の年SAJはスキー教程を全面改訂したが、それは10年前のオーストリア教程に、ショートスキーの導入と両脚を開いて滑るブライト・シュブングという理論が付け加えられただけのものとなっている。

◆1970年71年世界のスキーは大きく動いた

1970年71年世界のスキーは大きく動いた。そのきっかけとなったのは、サン・クリストフで突然発表された、ヴェーレン・テクニックである。私は当時キッツシュタインホルンの新しいブンデスハイムで、そこの校長となっていたバルトル・ノイマイヤーの技術を撮影していた。バルトルにクルッケンハウザー教授から電話があり「ZINを連れてすぐサン・クリストフに来い」ということだった。

私たちはその日のうちにサン・クリストフのブンデスハイムに入った。次の日、ブンデスハイムの横の斜面で披露された技法は世界の人々を驚かせた。

人工的に造られた波の斜面にサン・クリストフの名教師たちが、奇妙なフォームのターンを見せたのである。伝統的にオーストリアはターンのフォームを沈み込み、立ち上がり、沈み込みとしていた。1968年のアスペン以後のグルンド・シュブングでもその伝統は守られていたのである。

それが突然その日、段々畠の斜面にフランスのジョルジュ・ジュベール教授が提唱していたアバルマン技法(のみ込む技法)に似た沈み込みを発表したのである。

集まった世界のスキー指導者、スキー技術の研究者たちは、驚きと同時に大きな戸惑いを感じていた。私は、その日一睡もしないで親友の平沢文雄に図解入りでレポート書き送った。

ヴェーレン・テクニック(波の技法)が発表された日であった。世界のスキーは沈み込み技法の研究に突入した。

初めて公開されたヴェーレンテクニック |

◆私はその時、日本のスキーが世界に認められた瞬間だと思った

1971年ドイツのガルミッシュ・パルテンキルヘンで開かれた第9回インタースキーは新しい技術の競演会となった。

ドイツのシュロイダーテクニック、イタリアのセルテンピーナスプリント、スイスのカンガルーシュブング、そして日本からの曲進系技法、それらはいずれもフランスのジョルジュ・ジュベールの提唱したアバルマン技法に共通する技法であった。

世界中が凸凹の急斜面に対応する技術として沈み込み技法を採用したのである。こうした状況をスイスのカール・ガンマは、世界中が同じ技法をそれぞれの国の言葉で発表したインタースキーであったと断じたのである。

そしてそのガルミッシュの第9回のインタースキーの最終日、クルッケンハウザー教授の提案でひとつの試演会が行われた。

前日に用意された斜面は、深く鋭く切り刻まれた凸凹の急斜面、そこを各国の精鋭デモンストレーターたちが滑り降りるというもの。

「ターフェルピステ」(悪魔のピステ)と呼ばれたその難斜面に各国から選ばれた名手達が挑んでいった。あまりの難斜面に各国の名手達は、たじろぎ、戸惑っていた。跳ね上げられ、ズリ落とされるという状況の中で、日本から選ばれた4人が見事な対応を見せた。難斜面をスムースに楽しそうに滑っていた。

何度かの繰り返しの中で、日本の4人に対する拍手が増え歓声が上がった。私はその時、日本のスキーが世界に認められた瞬間だと思った。4人は、藤本進、平川仁彦、関健太郎、吉田智与志である。

◆普遍的〜シュテム・シュブングを中心とした段階形の教程

世界のスキーに認められた。その高揚した気分で、帰国した代表団は、その報告会を兼ねた熊の湯でのSAJの指導員研修会で、冷や水を浴びされることになった。

西山実幾さんの退任、そして菅秀文さんの教育本部長就任は、西山さんが進めていた新しい流れを断ち、菅さんのいう日本の教程を普遍的なものにもどすとする宣言によって一気に40年逆戻りさせられたのである。

ガルミッシュで世界から高い評価を受けた曲進系技法は消し去られた。日本はこの時から再び世界のスキー後進国となった。

シュテム・ボーテンからシュテム・シュブング、そしてその上にパラレル・シュブング、ウェーデルンと、縦に技術を並べた日本のスキーは、シュテム・シュブングを中心とした段階形の教程となっている。

この体制は71年から何と約35年間続いたのである。日本のスキーは世界のスキーから後れ、今、50年近い距離の中にある。ヨーロッパの先進国の間では、この日本のスキーの現状を異様な事態と認めている。

◆セストで世界から見放された…

低迷を続ける日本のスキーは1983年イタリアのセクステンでの第13回インタースキーで決定的なダメージを負うことになった。

大会前、会場では、「日本はこのインタースキーに画期的な理論を発表し、全く新しいスキー指導の方法を発表する」と噂されていたのである。それは理論発表の場にクルッケンハウザー教授が立会い、指導法のデモンストレーションにはホッピッヒラー教授が立ち会うという破格の対応が伝えられ増幅していた。

クルッケンハウザー教授が陪席した菅秀文さんのレポートは、日本のスキーの特徴を語ったのだが、世界のスキー界の人々の間では、「いったい何をいっているのか判らない」と不評であった。日本人の宗教観、日本古来のスポーツに話をひろげたのだが、それが日本のスキーにどう結びつくのかといった疑問がわいていたのである。

次の日のデモンストレーション会場で展開してみせた指導法はさらに無惨なものとなった。平沢文雄が発案し、デモンストレーターを使って進行したスキーは、押して押して、ズラしてズラすという時代離れしたものであった。会場は白けたムードになった。「日本のスキーは何を目指しているのか」そんな声が上がっていた。

その2日間で日本のスキーは完全に世界から見放されてしまったのである。その日以来、日本を訪れるスキー先進国の指導者はいない。日本のスキー界と極めて濃密な関係にあったオーストリアですら誰ひとりも日本に来ることはなかった。

◆ク教授、ホ教授に呼ばれて

セストインタースキーの最終日、私はクルッケンハウザー教授に呼ばれた。ここが終わったらサン・クリストフに来いというのである。私は、ワールドカップの取材をやりくりしてサン・クリストフに行った。

ク教授は待ち構えていたかのようにすぐブンデスハイムの映写室に私を迎え入れた。ク教授とホッピッヒラー教授にはさまれて、映写室で見せられた映像は鮮烈なものであった。1952年オスロオリンピックに出場するためにヨーロッパに渡った日本のエース猪谷千春さんのオリンピック前、サン・アントンで練習する姿を克明にとらえた映像であった。3人で暗い映写室でその映像を見た。途中、猪谷選手がストレートフラッシュの旗門を滑るシーンで、クルッケンハウザー教授はただひとこと「ダス・イスト・バインシュピール」(これがバインシュピールだ)とうめく様につぶやいて、部屋を出て行った。その映像は鮮烈なものであった。

真正面からカメラがとらえた映像は猪谷選手の見事な左右に連続する小回りターンをとらえていた。全く上体をゆすらず柔らかな下肢を左右に振って滑るウェーデルンと呼ばれた技術の原形があった。

その映像が終わってホッピッヒラー教授の部屋に戻った私は、そこでク教授が何故お前を呼び、何故あのフィルムを見せたか、について話を聞いた。

ク教授は、「かつて日本はあれほど凄い技術を生み、あれ程秀れた選手を世界に送り出した。私はその日本に大きな期待を抱いていた。それが何とあのセストでの論文、そして指導理論は何か。私たちはそのあまりの落差に驚いているのだ。日本のスキーは猪谷の時代をもう一度思い返して欲しい。」それがク教授がお前に伝えたかった事だとホ教授は語り、カンのあの論文は全く意味をなしていない。また平沢のあの指導法は全く間違っている。と言葉をついだ。

何故ZINをここに呼んだのか、何故ZINにあのフィルムを見せたのか、それはお前が日本人でもっとも秀れたジャーナリストであり、もっとも秀れた理論家であることを私たちが信じているからだ、とつけ加えた。

私は私に課せられた大きな重い責任を感じていた。

◆SAJの教程は何と1955年のオーストリアの旧教程に戻ってしまった

私は帰国してからあらゆる機会をとらえて、日本のスキーに対するヨーロッパ先進国の評価が、どのくらい厳しいものかを語りそして書いた。しかしそうした私の報告は全く無視されたのである。

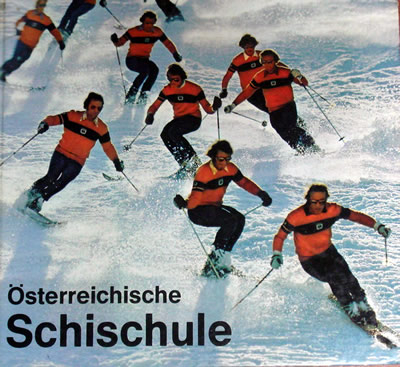

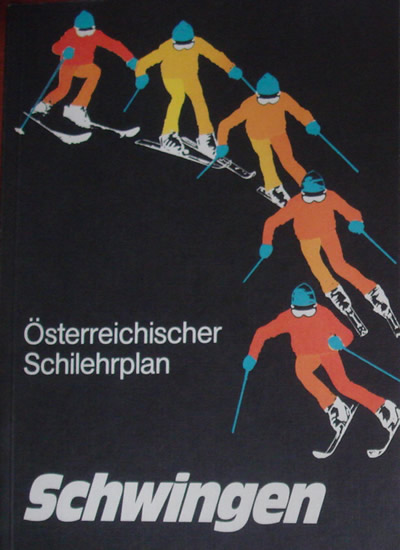

インタースキーの報告会を兼ねて開かれた熊の湯での指導員研修会で新しく教育本部長に就いた菅秀文さんは「日本のスキーを普遍的なものに戻す」と語り、その秋改訂されたSAJの教程は何と1955年のオーストリアの旧教程に戻してしまったのである。約30年間の逆戻りであった。当時オーストリアは旧教程を廃棄して1971年の新教程以降シュテム・シュブングはなくなっていたのだが。さらに1974年オーストリアは全く新しいスキー教程を発表。続いて新しいスキー技術の解説書Schwingenと矢継ぎ早に新しいスキー技法を発表している。

世界のスキー先進国ではオーストリアの理論を受入れて、ほとんどの国が教程改訂を行った。日本だけが古い遠い国となった。

日本のスキーは今、ようやく暗い闇を抜けて新しい時代に入ろうとしている。35年にも及ぶ菅秀文さんの体制が終わり、教育本部長に気鋭の平川仁彦が就任した。私はようやく日本が世界からの後れを回復するチャンスが巡って来たと期待している。

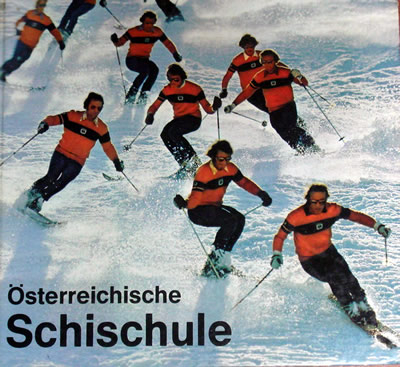

1974年発刊された「オーストリアのスキー学校」美しい本である

多くの頁をグルンド・シュブングにさいている

|

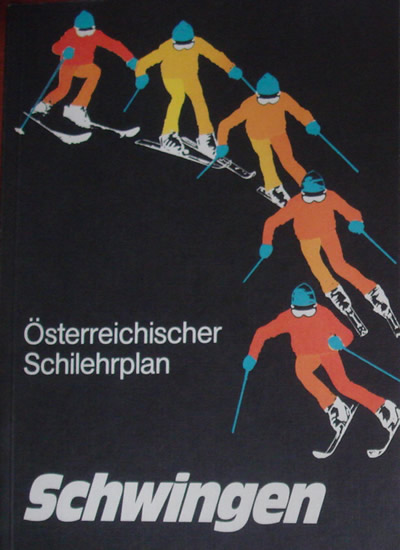

1980年発刊されたシュビンゲン

グルンド・シュブングからパラレル・シュブング、ウェーデルンン、

ウムシュタイク・シュブングと発展するが、ウムシュタイク(交互操作)

の中にシュテム・シュブングを復活させている

|

※連載47話につづく

[0806.01付 上田英之] |