【日本のスキーを語る 連載08 志賀仁郎(Shiga Zin)】

SAJ SKI教程を見る(その2)

※連載08は、連載06からの続きとなります。

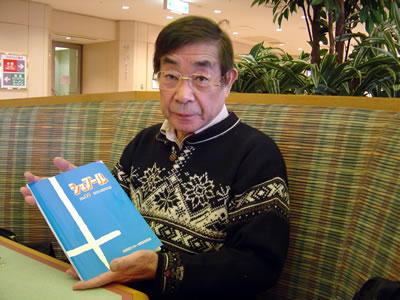

「シュプール」を手に持って |

◆北海道から「シュプール」が送られてきた

「シュプール」No32 2004年10月号 |

オーストリアのスキー教程 |

トニーザイラー |

サンアントンスキー学校 ルディ・マット |

スキー教室のフランツ・フルトナー |

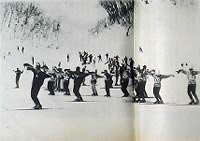

八方尾根の咲花で開催された講習会 |

|

実業之日本社の前で |

パンチョ佐藤 |

実業之日本社で写真を選ぶ |

平沢文雄 |

平沢文雄の浦佐の講習会 |

この秋、北海道スキー指導者連盟から機関紙「シュプール」が送られて来た。毎号いただく度に、日本のスキー指導の最前線でのさまざまな問題に気付かされ、日本のスキーの動きを知ることが出来、大変参考になっている。

そのシュプールの最新号32に荒井淳治さんが、研究「回顧スキー教程」という論文を書いておられる。丁度、SAJ教程と日本のスキーの流れを書いているところで、この荒井さんの論文はたいへん参考になった。と感謝している。北海道の皆さん、ここから私が書くことは、私の極めて独断的な意見ですが、新井さんの論文と読みくらべていただきたいと思います。

◆猪谷千春の技法はバインシュピールテクニックに通じる

1947年の「一般スキーテキスト」が当時日本のスキー界の最高の理論家であった猪谷六合雄、柴田信一さんらの手によって編纂されたとは、前回に書いた。その中に納められた技術は、天才少年とうたわれた猪谷千春君の技術を軸に組み立てられていた。前傾、外傾の技術であった。その技術は、その当時(1951〜55年)オーストリアのクルッケンハウザー教授が提唱し、1955年オーストリアスキー教程として発刊されたバインシュピールテクニックと通ずる技法だったのである。

その「一般スキーテキスト」を、荒井さんは日本のスキー教程の3度目の改訂と数えている。1959年の暮れ、「SAJスキーテキスト」が発刊された。その内容は、オーストリアで1955年に発刊され、世界中にひろまった「オーストリアスキー教程」を見、1957年のバドガスタインインタースキーから帰国した日本の代表団の意見が色こく反映したものとなっている。その編集に中心的な役割を果たした大熊勝郎さんは「スキーはオーストリア以外はありえない」と公言するオーストリア教の信者であった。

「SAJスキーテキスト」は、「オーストリアスキー教程」をそのまま、トレースしたようなものとなった。

◆オーストリアスキーブーム

日本中にオーストリアスキーブームと呼んでいい状況が生まれていた。

1957年、突然のトニーザイラーの来日、1958年、サンアントンスキー学校の校長ルディ・マット氏の講習会、1960年、朝日、NHKによるフランツ・デリブルさんの講習会と続き、1963年には「オーストリアスキー教程」の著者スティファン・クルッケンハウザー教授が、教程のモデルとなったフランツ・フルトナーら3人のスキー教師を連れて来日、日本各地で、オーストリアスキー講習会を開催したのである。

オーストリアスキーブームは加速し、スキー場のある温泉地などでは、風呂場の中で、オーストリアのフォームを真似して、「へそ天スタイル」を競うスキーヤーたちが居た。へそを天井に向けたフォームで、へそに水が溜まるかを競っていたのである。

その当時、日本人の中にもオーストリアスキーを身につけたスキーヤーが何人か出現している。そのひとりは蔵王のデリブルの講習会の通訳を努めた東大生、福山和雄であり、アルペンレースのエースであった杉山進である。

福山は、デリブル講習会に2年間通訳として働き、その間にオーストリアスキー技法を完璧にマスターし、杉山は、60年オーストリアに渡り、サンクリストフのブンデスハイムでスキーを学び、国家検定スキー教師の日本人第一号として帰国していた。

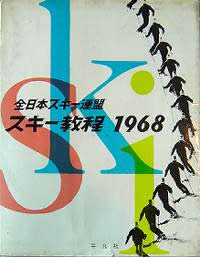

◆7回目の改訂「SAJスキー教程」

1968年、「SAJスキー教程」は荒井さんの数え方に従えば7回目の改訂が行われた。オーストリアスキーブームの中での改訂だが、前の年、アスペンの第8回インタースキー参加によって、世界のスキーの情勢、そしてオーストリアスキーの劇的な変化がみられたインタースキー帰りで、「日本のスキー教程は大きく変わる」と私は思っていた。

だが、新しい教程を手にして私は茫然と立ちつくした。新しい教程は、古いオーストリア教程そのまま、わずかに極端だった、前傾外傾が修正されただけ。そして、クルッケンハイザー教授来日の時に新しい指導法として紹介された、左右のプルークボーゲンをリズミカルに繰り返すことによって、当時、夢の技術であったウェーデルンに導くと言うもの、そのワウワウシュブングが大きく扱われていた。

アスペンで見た世界の動き、アスペンで見たオーストリアスキーの大転換についての理解がSAJ教程の中には全く触れられていなかったのである。

デモ8人を含む36人の代表団を送った日本のスキー界だが、私を除くその35人の70個の目はふし穴だったのである。悲しい思いで私は、その教程の扇を閉じた。

その後、サン・クリフトフを訪れクルッケンハウザー教授、ホッピッヒラー教授に私のアスペンのレポートが絶賛されたことを、日本の偉い人たちは、ひそかに聞いていたはずだが…… 私の「世界のスキー」アスペンからの報告書は、日本では陽の目を見ることはなかった。

◆佐藤勝俊・パンチョのスキーを研究

アスペンに行くデモンストレーターを選考する第4回デモンストレーター選考会で、誰も滑れなかったくされ雪を見事に滑りきった佐藤勝俊のスキーは、その当時からSAJの一部のスキー技法研究者の間で研究が続けられていた。西山実幾さんがその中心であり、若い研究者、高村雄治(青山学院大学教授)さんらがその研究に加わっていた。パンチョのスキーが何故、強いのか、パンチョだけが何故あの斜面を滑りきれたのか、そこには日本人のスキーの可能性を示す何かがあったに違いない。

私は友達だったパンチョの家(志賀高原熊の湯)に泊り込んで、パンチョの深雪の滑り方を分析していた。そして毎晩、お張り場のいろりを囲んでパンチョと話し合った。

私はパンチョの八方での滑り、そして熊の湯、前山での滑りに、その当時、日本人スキーヤーにはない何か、を感じていた。その何かは、くされ雪の中でパンチョは1ターンごとにターンの後半に、ぐっと強めにスキーを踏み込むという特長であった。その深い踏み込みによって生じる、スキーの反発力を次のターンに軽く持ち込んでいると私の目にはみえていた。

西山さんたちのグループは、深雪の中で次のターンを生み出すパンチョの技法に注目していた。フォールラインにスキーを向ける時、パンチョは、膝を深く曲げ、両スキーを平らに踏み、自然の力にさからはず、フォールラインにスキーを向けている。と分析したのである。西山さんたちの研究からは、屈膝、平踏み、さき落しとする理論が生まれた。それは曲進系理論と呼ばれる日本の技法となった。

◆新技法への憧れ、そして研究熱心さ、そして情報伝達の速さに驚嘆

1971年のガルミッシュインタースキーの前の年、サンクリストフで発表されたヴェーレンテクニックは、西山理論に通ずる内容があると私は思っていた。ヴェーレンテクニック発表の夜、私は、友人の平沢文雄に長文の手紙を書いた。その手紙には、サンクリストフに突然出現した波の斜面の図、そこで演じられたサンクリストフノ名手たちの滑りを図解してみせた。(当時はまだヨーロッパからの電話はつながりにくく、またFAXなどもなかった)

その年、長いワールドカップの取材を終えた私は、すぐに浦佐に行って見た。浦佐の斜面の西の端にあのサンクリストフで見た波の斜面が造られ、そこを浦佐のスキー教師たちが、楽しそうに滑っていたのである。私の手紙がとどいた次の日にはその斜面が造られ、その日からオーストリアの新しい技法は、若い日本のスキーヤーの身につける技法となっていた。

続いてその年のデモンストレーター選考会取材のために訪れた八方ではさらに私を驚かせるシーンが展開していた。兎平のコブ斜面に大勢のデモンストレーター選考会出場のために集まったスキーヤーたちが、みんなヴェーレンテクニックを試みていたのである。私は、日本人スキーヤー達の新技法への憧れ、そして日本人の研究熱心さ、そして情報伝達の速さにただただ驚嘆していた。

◆日本のスキーは世界のスキーの頂点にある技術を生み出した

曲進系技法と呼ばれる、パンチョターンを分析して生まれた日本の新たな主張、それに加えてオーストリアが採用したヴェーレンテクニックが融合した技法がそこにあると考えた。

フランスのジョルジュベールの提唱したアバルマン技法、オーストリアのヴェーレンテクニック、そのいずれの要素をも吸収して、日本のスキーは世界のスキーの頂点にある技術を生み出したと感じていたのである。

1971年ガルミッシュインタースキーのターフェルピステで世界の人々を驚かせた日本のデモンストレーター達の技法は、世界中に吹き荒れていた沈み込み、または抱え込みの新技法の先端にあった。

◆曲進系技法の発想によって日本のスキー技術論は大きく前進する

1971年、第9回ガルミッシュ・インタースキーから帰国した日本のスキーは、その自信を持って新しい「SAJスキー教程」を出した。荒井さんによると2年20日振り8回目の改訂である。荒井さんは、その改訂に技術は前回と何等変わりない。と書いているが、それに続く文章には、その改訂の詳細が書かれている。その荒川さんの一文をちょっと長いがここに紹介しておきたい。

「世界は基より国内においても早や研究段階を脱し、新しい回転技術の種々の技法が現実のすべりの中(スキーヤーが多くなりコブの斜面が普通になったのでそれに適応する滑り)に日常豊富に見られるようになった。そこでここに登場したのがターン技術の発展段階(下図)としてターンのキカケとして「曲進系」つまり「抱え込み送り出し技術(深雪、悪雪、コブ、アイスバーン用でスキーを雪面から話さず滑らせる操作の中で角付けを行う」

すなわち、減速要素となるスキー操作をできるだけ避け、スキーを滑らせながら方向を換えて行くスピーディなターンで、筋力に乏しい者でも上達の可能性が高いのを狙ったものである。

この技術の要領は、ターンの後半の角付けによって蓄えられた反発力を膝(ヒザ)・腰の次のターン内側への自然なスライドによって開放しスキーを送り出してターンを行うものである。」

その他の技術 |

回転技術の発展段階 |

ジャンプ系 |

曲進系 |

ステップ系 |

シュプールNo32 2004年10月「回顧スキー教程」 遠景 荒井淳治

ちょっと長くなったが、曲進系技法の採用された教程を大変深く理解された一文と感じ掲載した。私は、この曲進系技法の発想によって日本のスキー技術論は大きく前進すると確信し日本の若いスキーヤー達が、積極的に新技法にチャレンジする姿を見て、ガルミッシュで受けた世界の評価を現実のものにする時が来ていたと思ったのである。

◆教程をもっと通編的なものに戻す

しかし、この曲進系技法を採用した教程はわずか2年で消滅した。それはその年、新しく教育本部長となった菅秀文さんが、「教程をもっと通編的なものに戻す」、とする宣言によって1973年「日本スキー教程」が作られたからである。

当時、私は直接菅さんに問いただした。菅さんは、教程というものは一部の研究者の研究結果を発表する場ではない。教程はより一般化した多くの人々に納得の得られる通編的なものでなくてはならない」と語った。

その通編的な教程は、古いオーストリア教程をもう一度、見直すといった姿勢で作られ曲進系の技法は、発展技術の中にピボットターンという名称でわずかに残された。

その時から、今日まで、日本のスキー教程は、11回12回と改訂を重ね、現在の教程は15回目の改訂教程となっているのである。

オーストリアは1968年の大転換後2回の教程改訂を行ったが、シュビンゲンと名付けられたそのオーストリアの考え方は日本では、受け入れられなかったと思われる。ホッピッヒラー教授の生涯をかけての研究は、日本では全く理解されなかったと言っていい。

(連載号未定 つづく)

※使用した写真の多くは、志賀さんが撮影されたものです。それらの写真が掲載された、株式会社冬樹社(現スキージャーナル株式会社)、スキージャーナル株式会社、毎日グラフ・毎日新聞社、実業之日本社の出版物を撮影させていただきました。

[2004年12月13日付 上田英之] |