【日本のスキーを語る 連載23 志賀仁郎(Shiga Zin)】

90年代のスキー技術その1

※連載23は、連載21からの続きとなります。

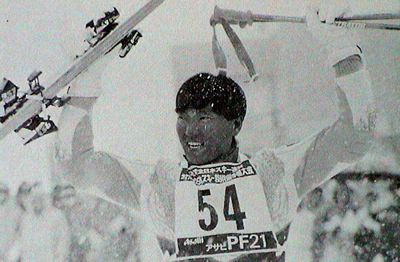

実業之日本社で「90年代のスキー技術」を手にとる志賀さん |

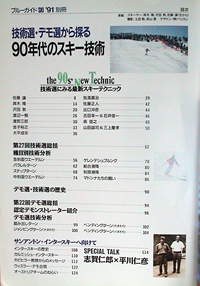

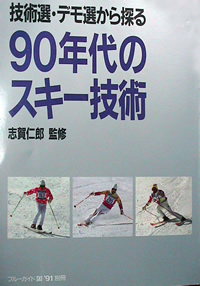

「90年代のスキー技術」

志賀仁郎 監修

|

ブルーガイドSKI’91別冊

実業之日本社 |

◆世界のスキー界から注目された時代

日本のスキーが世界のスキー界から注目され、日本が世界のスキー界の先進国のひとつに認められていた時代は1970年代から1990年代の前半までの25年ぐらいではなかったろうか。1971年ドイツのガルミッシュで開かれた第9回インタースキー、さらに1975年チェコで開かれた第10回インタースキーそして1979年日本の蔵王で開かれた第11回インタースキー、その3回のインタースキーで日本のスキーは世界の注視浴びる存在となっていた。

71年ガルミッシュインタースキーには日本は、68年アスペンインタースキーの代表だった熊の湯のパンチョこと佐藤勝俊のスキー技法を分析し、そこから、沈み込み、蹴り出しの前衛技法パンチョターンを理論づけ、曲進系技法と呼ぶ技法を発表したのである。ガルミッシュでは、オーストリア、スイス、ドイツなどが沈み込み技法を提案したが、そうしたスキー先進国の新技法と比較しても日本の技法は輝いていたのである。

それは、前にも書いたが、ターフェルピステ(悪魔のピステ)と名付けられた凸凹の急斜面での各国代表デモンストレーターによる集団演技で日本の藤本、平川、丸山ら滑りが、ひときわ、スムーズであったということで証明されていた。

日本のスキーが注目されていた時代、私は実業の日本社から「技術選・デモ選から探る」90年代のスキー技術と題する別冊を書いた。その当時の日本のスキー界の状況、そして日本のトップレーサーの技法を紹介している。かなり大きな特集ではあるが、今の日本のスキーを考察する上で価値あるものと考え、何回かに分けて掲載したいと思う。

発売された時が1990年と15年以上経過しているので、文章のわずかな部分に書き足し、書き直しをしているが、ご了承いただきたい。

◆世界のスキー大国になった日本

世界のスキー界の眼が日本に向けられた時代があった。1980年代の中ごろから1990年にかけての5年間あるいは6年間である。

1989年春、毎年ドイツのミュンヘンで開かれるISPO(世界スポーツ用品見本市)で日本のディーラーが買いつけたスキーが150万台を超えたのである。

その当時、世界最大のスキーメーカーであったロシニョールは、日本のマーケットに向けて22万台のスキーを送ることになった。

ISPOのプレスセンターの中で私は多くのジャーナリスト達の質問を受けていた。「本当に日本にはスキーブームというものが存在するのか」といった質問や、中には「日本ではスキーは何に使われているのか」、「馬に食わせているのではないか」といったふざけた質問もあった。

1989年、日本のスキーマーケットで200万台のスキーが売れた。その数量は異常であった。アメリカで110万台、ドイツで80万台。その数量を見れば日本の200万台は異常である。

ヨーロッパのスキー関係業界には「日本のスキー市場に注目しよう」から、「日本に売り込まなければ、スキー業界には生き残れない」という状況が生まれたのである。

その巨大なマーケットとしての日本への関心に触発されて、「日本人のスキーを、どうとらえたらいいのか」という関心も、きわめて高くなった。

◆不思議なスキー王国日本に、関心があつまる

スキーというスポーツの先進国を自認するヨーロッパの国の人々は、日本人のスキー技術に大きな興味を持ち始めていた。

4年に一度、世界中のスキー指導者たちが集まるインタースキーでは、日本はいつも難解な論文を提出し、また理解しがたい指導法、練習法を披露して、集まった人々を困惑させてきた。その日本で、数多くのスキーが売れ、膨大な数の人々がスキーを楽しんでいる。その事実は、彼らにとって理解しがたいことに違いない。

そうした不思議なスキー王国日本に、関心があつまるのは当然だろう、その当時、ヨーロッパから、多くのスキー関係者が日本のスキーにふれようと、来日している。89年、志賀高原で開催されたSAJ(全日本スキー連盟)の国際アニバーサリーと呼ばれた行事には、招きに応じて世界のほとんどのスキー国が参加し、インタースキー運動に携わる役員すべてが来日した。

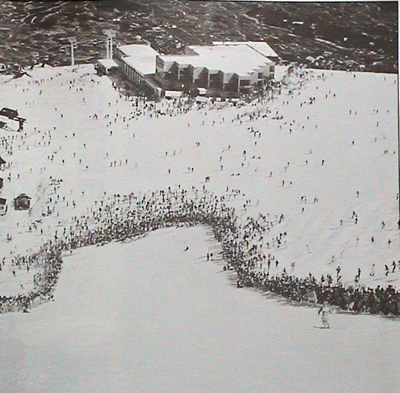

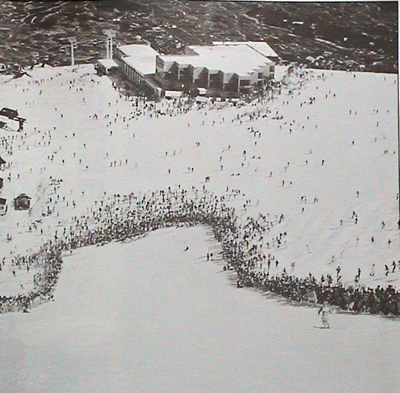

そして90年3月、八方尾根スキー場で行われた第27回全日本スキー技術選手権大会には、アメリカ、オーストリア、イタリア、フランスから参加者があり、彼らは直接日本のスキーを感じとって帰国した。

技術選に参加した外国のトップスキーヤー達の驚きは、かなり大きかった。

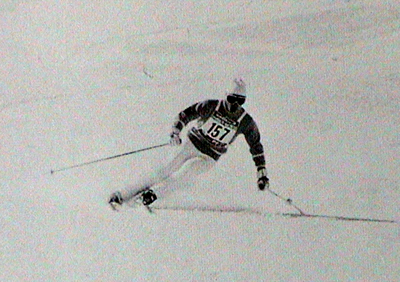

八方で一番観客があつまった総合滑降 |

◆世界を驚かす大会

「こんなレベルの高いスキーヤーが300人もいるなんて、ぼくらの国オーストリアだって考えられないよ」

前走をつとめたオーストリア、シーシューレトータル・キッツビューエル校長のエルンスト・ヒンターゼアは、そういった。彼は、91年のインタースキーで、オーストリアのデモンストレーターに選ばれる可能性の高いプレーヤーだ。

「こんなに熱心なファンがまわりを取り囲む大会は、ワールドカップにだってないんじゃないかな」

同じく前走をつとめたオーストリアのデモンストレーター、ベルント・グレーバーが語った。

いま、技術選に、ヨーロッパのスキー先進国の目が集まっている。89年の第26回スキー技術選で模範滑走を求められた、ワールドカップ4回優勝経験をもつスーパースター、ピルミン・ツルブリゲン。彼もまた、彼のすべりに目をこらす多くのギャラリーを前にして、

「ワールドカップのスタート台に立つより緊張したよ」と、その時の思い出を語っている。

日本のスキーは、質、量とともに、現在世界一と呼べる位置にあった。

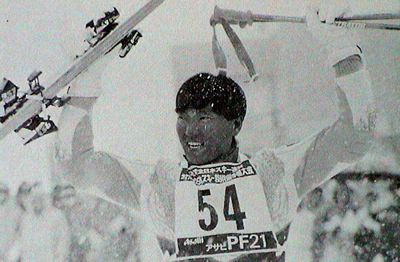

チャレンジ3年目で、佐藤譲は念願のチャンピオンとなった |

◆ホッピヒラー教授の助言

オーストリアのサンクリストフスキー場にあるブンデススポーツハイム(国立スキー学校)の、オーストリアのスキー教師養成の責任者であると同時に、インタースキー会長として、世界のスキー指導者の頂点に立つていた、フランツ・ホッピ ヒラー教授。彼は日本のスキー界に、多くの提言を行ってきた。その当時、彼はこう語っている。

「日本は、かつてのように海外から学ぶという時代を終え、世界にスキー先進国と肩を並べて、指導的な役割を果たさなければならない重要な国になった。日本のトップクラスのスキーヤー達の技術は、きわめて高い水準にある。この高水準は、ここ数年アルペン競技会の多くの優秀な人材が、スキー教師になるという現象によって、もたらされたと思われる。

オーストリアでは、スキー教師はレーサーのスキー技法を売っている、といわれてきた。そのために、競技の世界にいたレーサーたちが、レースをやめるとスキー教師として働くようになっている。

引退したレーサーのほとんどが、スキー関連の業界にいてくれることは、たいへんいいことだと思う。いま、オーストリアでスキー教師はレーサーの第二の人生になっているのだ。また、レーサーたちがスキー教師の世界に入ってくることによって、速さ、強さがもちこまれ、スキー教師全体のレベルが上がることになって、いい効果をもたらしているのだ。

元レーサーたちは、一般のスキーヤーが見てわかるように、正確に優美にすべってみせることの難しさに、最初は驚く。だが、彼らは、スキー教師としてのトレーニングを積むなかで、わかりやすいすべり、正確で優美なスキーを身につけるようになる。

こうして競技のスキーと一般のスキーとが融合することによって、スキー界全体のレベルを上げることができるのである。」

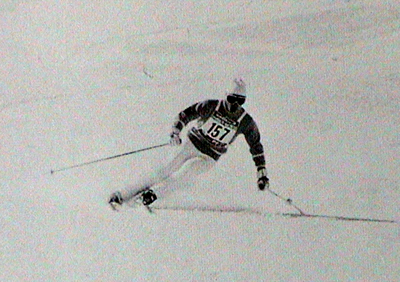

地区予選から好調の斉木は、決選でも上位をひたはしる |

◆速さが生み出した技

この指摘は、技術選を舞台に巻き起こった速さ、強さの時代の流れを、正確にとらえているといえるだろう。

かって、日本のスキーは、形を重視する様式美のスキーだと評価されていた。フォームにこだわり、運動の本質を見誤ったスキーだといわれていたのである。狭いところで、ただフォームを美しくみせるために腐心している。それは日本の古典芸能に通ずる美意識が根底にある。そう受け止められていた。

技術選に速さ、強さがもちこまれたのは、85年の大鰐大会の頃であった。斉木隆、出口沖彦、金子裕之といった競技スキー界からの参入者の鮮烈なスキーが高く評価され、早くなければ評価されない、強くなければ勝てない、そんなムードになった。

そして86年の八方尾根の技術選では、デモのなかのデモと呼ばれ、日本のスキーの完璧な具現者といわれた佐藤正人が、速さのスキーヤー渡辺三郎と同点でトップになる。そのとき、日本のスキーは、様式美のスキーからスポーツとしてのスキーの変換のの交差点を通過したのである。

それ以降、技術選は、速さと強さを尺度として戦われてきた。

「早くなければ勝てない」

選手たちの切迫した思いは、技術選のムードを戦闘的なものに変えた。しかし、それは、ただ単に落下する方向への速さ、見た目の速さへの危険も内在していた。

90年の第27回技術選は、速ければ高得点が出るというムードに歯止めが必要な大会であったはずだ。そして、結果として、速さだけでは勝てない技術選、速さよりは技の技術選であったと評価できる。

「速さが生み出した技」

それが、その当時の技術選を語るキーワードになったと思えるのである。

[2005年11月28日付 上田英之] |